- ホーム

- 岩井事務所だより

岩井事務所だより

【岩井事務所だより】2月号「確定申告のポイント」

2024/02/05

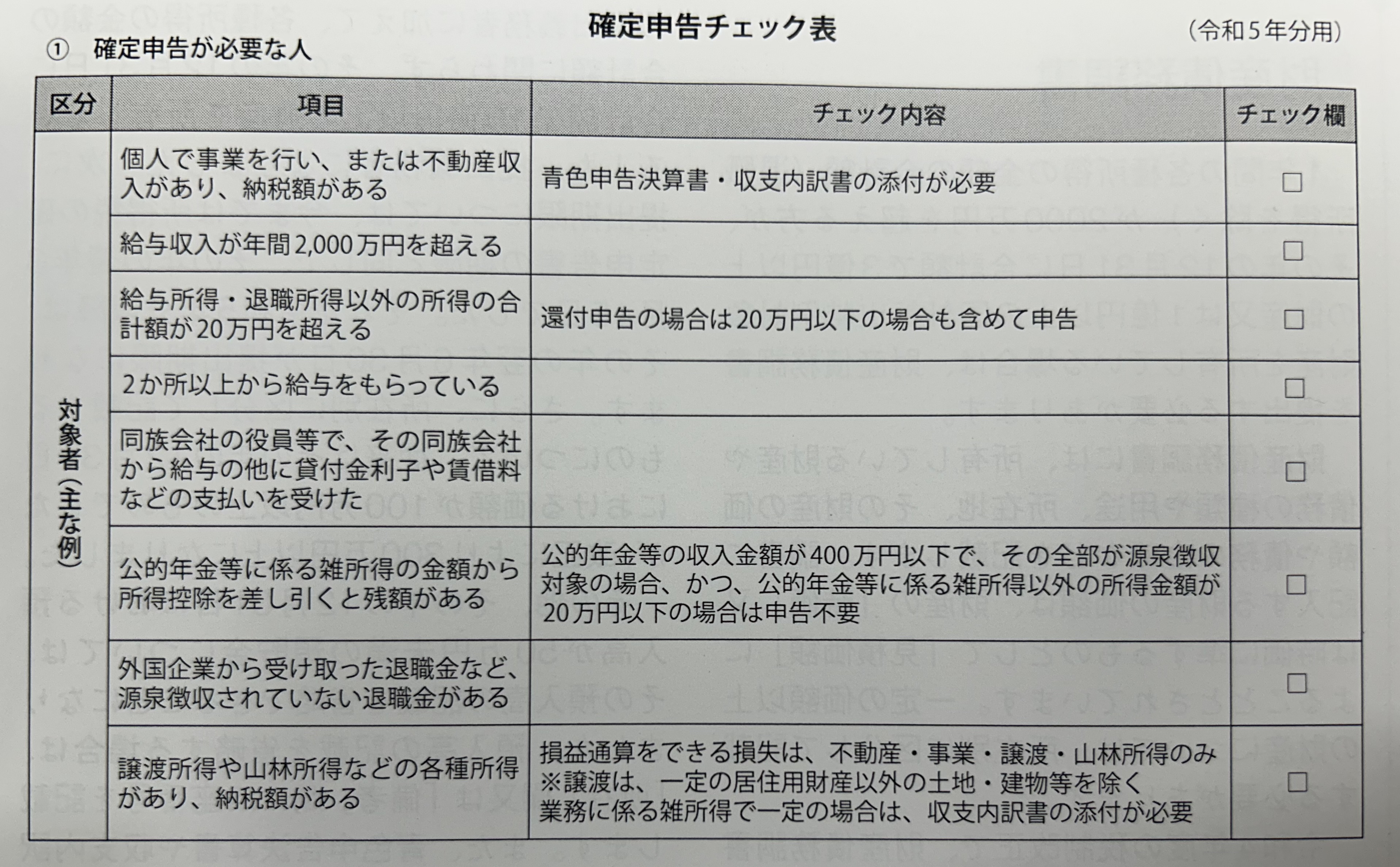

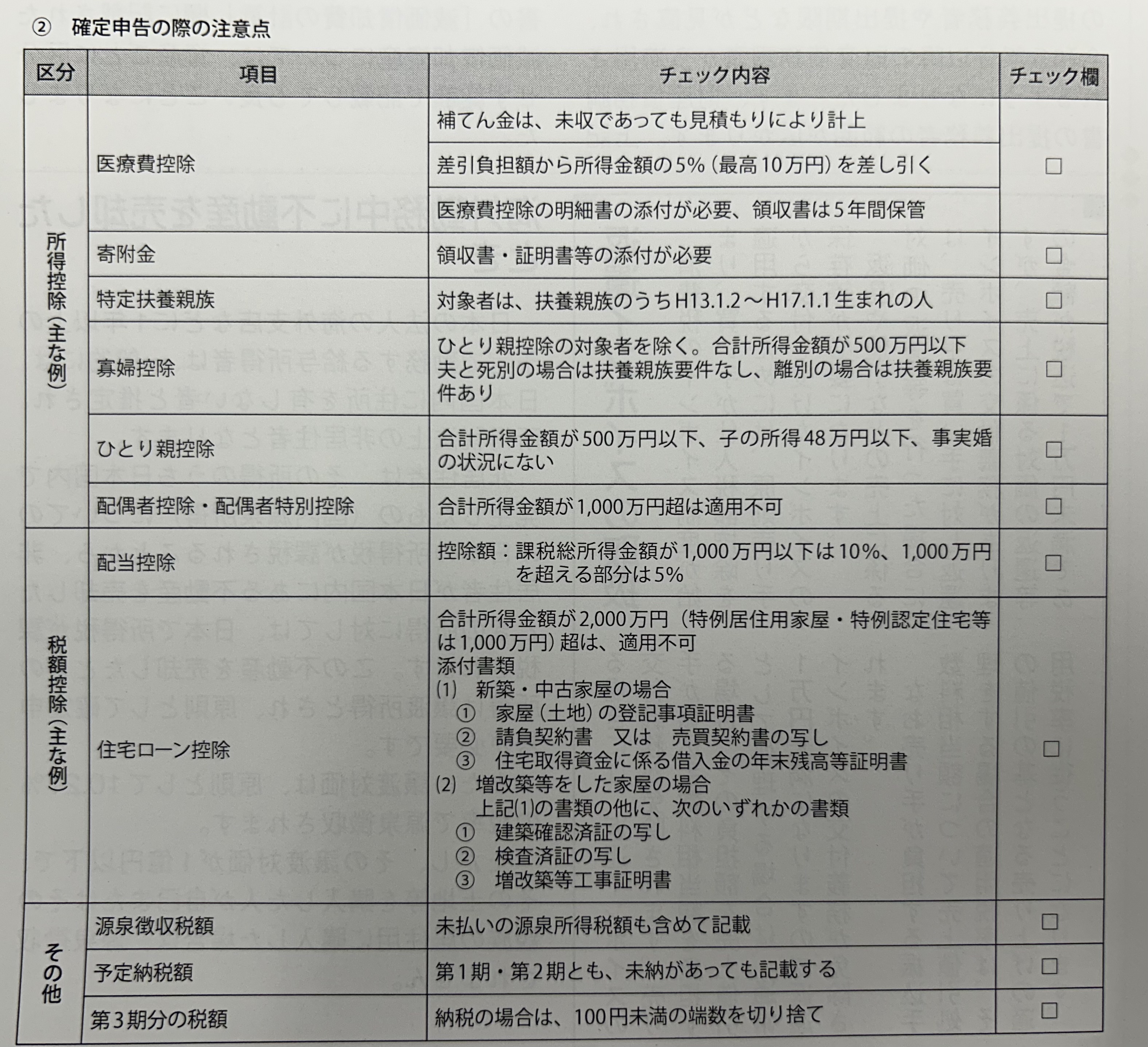

今年も確定申告の時期になりました。昨年と比べて大きな改正はありませんが、令和5 年分のポイントを整理します。次頁に確定申告の主な対象者や注意点をまとめたチェックリストがありますので、ご活用ください。

令和5 年分の確定申告と納税の期限は、令和6 年3 月15 日です。窓口での相談と申告書の受付は、令和6 年2 月16 日から始まります。なお、還付申告は2 月15 日以前でもすることができます。

確定申告の必要がない人の還付申告については、還付申告をする年分の翌年1 月1 日から5 年間行うことができますので、令和5 年分については令和10 年12 月31 日まで申告が可能です。

⑴ e-Tax の利便性向上

国税庁のホームページには、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで、申告書や青色決算書などを作成し、e-Tax による送信(申告書の提出)ができる「確定申告書等作成コーナー」があります。確定申告書等作成コーナーには、マイナポータルを経由して控除証明書などのデータを一括で取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力できる、マイナポータル連携という機能が備わっています。令和5 年分から、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金が、この機能の対象になります。

⑵ 公金受取口座登録制度

給付金などを受け取るための口座として、本人名義の口座を「公金受取口座」として登録ができます。登録可能な預貯金口座は、一人1 口座のみです。公金受取口座は、緊急時の給付金だけではなく、年金や児童手当、所得税の還付金などの受取りにも利用できます。確定申告書には、還付金の受取口座を公金受取口座として登録することや、既に登録済みの場合は、公金受取口座を還付金の受取口座として指定することができるチェック欄が設けられています。

最後に、確定申告で誤りが多い事例を3 つ紹介します。

事例①

令和2 年分から給与所得控除額と公的年金等控除額が一律10 万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。それに伴い、給与等の収入金額が850 万円を超える場合で年齢23 歳未満の扶養親族を有するなど一定の要件を満たすときは、給与所得から所得金額調整控除を行います。控除額や所得金額調整控除の適用誤りがみられます。

事例②

医療費控除に、薬局で購入した日用品が含まれている誤りがみられます。また、高額療養費や生命保険会社などからの入院給付金、出産育児一時金など、医療費が補填される金額が医療費の額から差し引かれていない事例もあります。

事例③

合計所得金額が1000 万円を超える人は、配偶者控除や配偶者特別控除を適用できません。また合計所得金額が2500 万円を超える人は、基礎控除を適用できません。合計所得金額が2400 万円以下の人は48 万円の基礎控除を適用できますが、2400 万円を超え2500万円以下の人は、合計所得金額に応じた控除額が適用されます。これらの控除の適用についての誤りもみられます。

お問い合わせはこちら

- 中小事業者でも顧問を引き受けてくれるだろうか・・・

- 創業・開業にあたって専門家に相談したい・・・

- 相続で困っているがどうしていいか分からない・・・

- セカンドオピニオンとして、税務や会計の話がしたい・・・

- 会計とあわせて人事労務もみてほしい・・・

お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。

〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]

〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]

☎ 075-645-1511 FAX 075-645-1512

営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休) 20:00まで受付可能(要予約)