- ホーム

- 岩井事務所だより

岩井事務所だより

【岩井事務所だより】9月号「NISA制度に関する論点整理」

2020/09/28

岩井事務所だより9月号は「NISA制度に関する論点整理」です。

令和2 年度の税制改正によりNISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の制度改正及び適用期限の延長が決まっています。しかし、同制度が経済成長に必要な資金の供給を促すとともに、人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援する土台になるには、普及率10%台前半と言われていることからすれば、まだまだ幅広く理解されていないようです。

そこで、令和2 年度改正も盛り込んで、ポイントを整理してみます。

1 創設の趣旨と変化

NISA は、平成26 年1 月、証券優遇税制を廃止して配当・譲渡益の税率を10%から20%へ引き上げる際の激変緩和措置の役目も担い導入されました。そのような経緯から、時限立法として成立したため、制度内容が複雑となっています。

それまで、日本では個人資産を形成するには、銀行や郵便局に預けて利息を得るということが長く一般的でしたが、超低金利が続き、利息で資産を増やすことは難しくなり、国が新しい価値観として資産を「運用する」ことを勧めました。

そこで、資産運用に対するハードルを下げるため、個人投資家への税制優遇制度として考えられていますので、ここ数年来、制度の恒久化が検討されています。

しかし、令和2 年度税制改正でも、結論が出ず延長となったのが実情のようです。

2 NISA の種類

現在、NISA には、① 成年を対象とした「( 一般)NISA」、②積立投資に特化した「つみたてNISA」、そして③未成年を対象とした「ジュニアNISA」の3種類がありますが、ここでは、(一般)NISA についてみていきます。

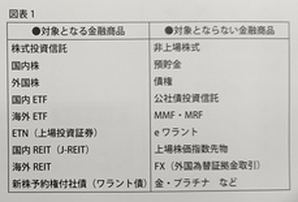

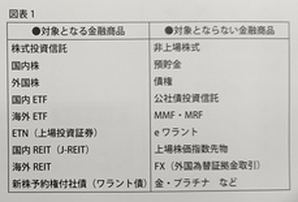

3 取引できる金融商品

取引できる金融商品は、図表1 のとおりです。

なお、対象となる金融商品はいくつかありますが、すべてが購入できるというわけではなく、口座を開設した金融機関によって購入できる商品が異なりますので、あらかじめ口座開設前に取扱金融商品を確認しておく必要があります。また、手数料も金融機関によって異なりますので、注意が必要です。

4 NISA のメリット

NISA 口座において行う株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や売却益が非課税とされていることです。

例えば、100 万円で購入した株を150 万円で売却すると、売却益の50 万円に対して、通常約20%の10 万円ほどの所得税・住民税が課税されますが、これが非課税となります。

5 NISA のデメリット

一般の総合証券口座は複数所有することができますが、NISA 口座は1 人1 口座に限定されています。これは、投資限度枠の120 万円をわかりやすくすることが大きな理由です。ただし、1 年単位で取扱金融機関を変更することができます。また、口座内で取引した損益は他の口座(特定・一般)との損益通算は、認められていません。

6 非課税投資枠の取扱い

非課税対象となる5 年間を迎えた場合には、次の3つの方法があります。

① 翌年の非課税投資枠に移すことでさらに5 年間非課税対象とすることができます。これを「ロールオーバー」といいます。ロールオーバーには、上限金額の設定がないので、時価が120 万円を超えている場合でも、移せます。

② 課税口座に移し、空いた非課税枠により有利と思われる別の金融商品を設定します。

③ 非課税期間が終了する前に売却します。値上がり益を確定させ、翌年は新しい金融商品を設定します。

7 令和2 年度税制改正におけるNISA 制度の改正点

金融庁では、毎年の税制改正要望でNISA の恒久化を要求していましたが、令和2年度税制改正でも恒久化措置は執られず、延長とともに制度の見直しがされています。

(1) つみたてNISA は5 年延長

少額からの長期・積立・分散投資を支援するため平成30 年から導入された「つみたてNISA」は、制度が20 年、非課税枠年40万円とされています。

そのため、平成30 年に開始した方は最大で800万円の積み立てが可能ですが、令和元年から開始した方は760 万円というように運用開始が遅くなればなるほど、全体の非課税枠が少なくなるという不公平感がありました。

改正では、令和5 年まで20 年の積立期間が確保され、当面、この問題は回避されましたが、今後の見直しに注意が必要です。

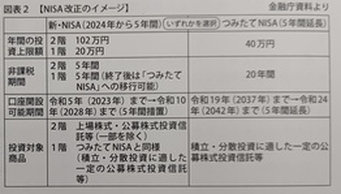

(2) 一般NISA から新NISA へ

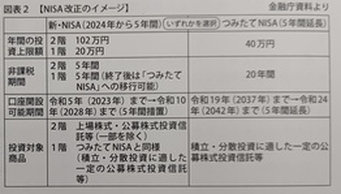

現行の一般NISA が令和6 年から2 階建ての「新NISA」に衣替えして、口座開設可能期間が令和10年まで5 年間延長されます(図表2)。

1 階部分は非課税枠が年間20万円で、投資できる商品はつみたてNISA と同じ商品となります。また、2 階部分は非課税枠が年間102 万円で、株式などに投資できます。

ただし、資産形成に不向きな一部の高リスク商品は制限されます。そして、利用するには1階部分の投資を行うことが原則とされています。

(3) ジュニアNISA は廃止

「ジュニアNISA」については利用者が少ないため、投資期間は延長されず、新規の未成年者口座の開設期間が令和5 年をもって終了となります。

8 今後のNISA 制度の行方

令和2 年度税制改正における新NISA への衣替えや、つみたてNISA の延長により、当面の不公平感は解消されましたが、根本的な問題解決には恒久化が必要となっています。

また、投資未経験者は、十分な知識・経験がなかったり、資産が少額であるとして、実際に投資を始めるための一歩を踏み出せないケースが多い一方で、アンケート調査によると、世帯年収別にみても、資産形成のために投資の必要性を感じる人は3 割〜5割と低くはありません。

新NISA へ一本化するなど制度内容をわかりやすくするための検討もされているようなので、今後も適切なポートフォリオを構築していくことを支援する各種施策が利用者増加のカギとなります。

お問い合わせはこちら

- 中小事業者でも顧問を引き受けてくれるだろうか・・・

- 創業・開業にあたって専門家に相談したい・・・

- 相続で困っているがどうしていいか分からない・・・

- セカンドオピニオンとして、税務や会計の話がしたい・・・

- 会計とあわせて人事労務もみてほしい・・・

お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。

〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]

〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]

☎ 075-645-1511 FAX 075-645-1512

営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休) 20:00まで受付可能(要予約)