岩井事務所だより

- 岩井事務所だより 2025/07/01 【岩井事務所だより】7月号「令和7年度税制改正 中小企業投資促進・経営強化税制の改正」

- 2025/06/02 【岩井事務所だより】6月号「税務面で備える 取引先にもしものことがあったら」

- 2025/05/01 【岩井事務所だより】5月号「売上割戻しの課税関係」

- 2025/04/07 【岩井事務所だより】4月号「令和6年度決算の留意点」

- 2025/03/03 【岩井事務所だより】3月号「令和7年度税制改正(案)のポイント」

- 2025/02/03 【岩井事務所だより】2月号「令和6年分確定申告のポイント」

- 2025/01/06 【岩井事務所だより】1月号「償却資産申告と法定調書」

- 2024/12/02 【岩井事務所だより】12月号「令和6年分 年末調整のポイント」

- 2024/11/04 【岩井事務所だより】11月号「年末調整における定額減税」

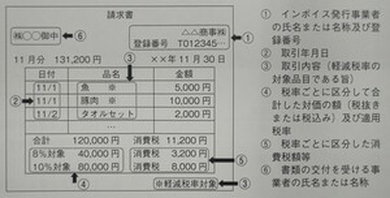

- 2024/10/01 【岩井事務所だより】10月号「インボイス制度導入から1年」

- 2024/09/02 【岩井事務所だより】9月号「令和6年度税制改正 交際費等」

- 2024/08/01 【岩井事務所だより】8月号「中小企業倒産防止共済」

- 2024/07/01 【岩井事務所だより】7月号「令和6年度税制改正 賃上げ促進税制の見直し」

- 2024/06/03 【岩井事務所だより】6月号「給与所得者の定額減税」

- 2024/05/07 【岩井事務所だより】5月号「グループ会社間の取引」

- 2024/04/08 【岩井事務所だより】4月号「相続土地国庫帰属制度」

- 2024/03/04 【岩井事務所だより】3月号「令和6年度税制改正(案)のポイント」

- 2024/02/05 【岩井事務所だより】2月号「確定申告のポイント」

- 2024/01/05 【岩井事務所だより】1月号「償却資産申告書・法定調書の作成と提出」

- 2023/12/11 【岩井事務所だより】12月号「令和5年分 年末調整のポイント」

- 2023/11/06 【岩井事務所だより】11月号「飲食代にまつわる税務」

- 2023/10/09 【岩井事務所だより】10月号「自社株の売買」

- 2023/09/01 【岩井事務所だより】9月号「先端設備等導入計画と優遇税制」

- 2023/08/01 【岩井事務所だより】8月号「令和5年度税制改正 中小企業投資促進税制・経営強化税制」

- 2023/07/03 【岩井事務所だより】7月号「令和5年度税制改正 相続・贈与税関係の見直し」

- 2023/06/01 【岩井事務所だより】6月号「NISA制度が変わります」

- 2023/05/02 【岩井事務所だより】5月号「繰延資産の取扱い」

- 2023/04/07 【岩井事務所だより】4月号「損害賠償金の取り扱いについて」

- 2023/03/03 【岩井事務所だより】3月号「令和5年度 税制改正(案)のポイント」

- 2023/02/03 【岩井事務所だより】2月号「令和4年分 確定申告のポイント」

- 2023/01/05 【岩井事務所だより】1月号「法定調書、償却資産申告書の作成・提出」

- 2022/12/05 【岩井事務所だより】12月号「令和4年分の年末調整のポイント」

- 2022/11/28 【岩井事務所だより】11月号「知っておきたい保険と税の基礎知識」

- 2022/10/03 【岩井事務所だより】10月号「インボイス制度対応に向けた準備」

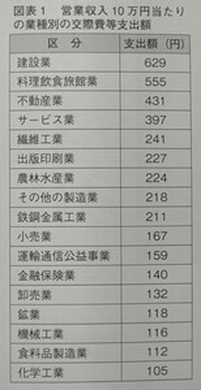

- 2022/09/26 【岩井事務所だより】9月号「交際費等の実務」

- 2022/08/02 【岩井事務所だより】8月号「消費税の課否判定」

- 2022/07/25 【岩井事務所だより】7月号「賃上げ促進税制 令和4年度税制改正で控除額拡充」

- 2022/06/27 【岩井事務所だより】6月号「資産税関係にまつわるQ&A(譲渡所得税・相続税)」

- 2022/05/23 【岩井事務所だより】5月号「法人の税務トラブルQ&A(役員給与関係)」

- 2022/04/04 【岩井事務所だより】4月号「出向・転籍に関する税務の要点」

【岩井事務所だより】7月号「令和7年度税制改正 中小企業投資促進・経営強化税制の改正」

2025/07/01

中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制は、対象となる設備を取得や製作などした場合に、特別償却や税額控除を受けられる制度です。これらの制度の適用期限は令和7 年3 月31 日まででしたが、令和7 年度税制改正で、一定の見直しをしたうえで適用期限が2 年間延長されました。

改正前の中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10 年6 月1 日から令和7 年3 月31 日までの期間内に新品の機械装置などの取得や製作をして、国内にある製造業や建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において特別償却または税額控除を認める制度です。対象となる設備は、機械装置や測定工具・検査工具、ソフトウェアで一定の金額以上のものなどです。

個人事業主と資本金3,000 万円以下の中小企業については、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%を税額控除限度額とした税額控除のいずれかを選択することができます。資本金3,000 万円超の中小企業については、取得価額の30%の特別償却をすることができます。【表1 参照】

改正前の中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが、平成29 年4 月1 日から令和7 年3 月31 日までの期間内に、新品の特定経営力向上設備等の取得または製作もしくは建設をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において特別償却または税額控除を認める制度です。

特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額です。つまり普通償却限度額と特別償却限度額を併せて、取得価額の全額を償却することができます。

税額控除限度額は取得価額の7%相当額ですが、一定の中小企業者については取得価額の10%が税額控除限度額になります。

税額控除については、中小企業投資促進税制における税額控除と中小企業経営強化税制における税額控除の合計で、その事業年度の調整前法人税額の20%相当額が上限になります。

税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるため、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合、その控除しきれなかった金額について1 年間の繰越しが認められます。

中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制については、適用期限が2 年間延長され、令和9 年3 月31 日までに取得等をした設備などについて適用することができます。

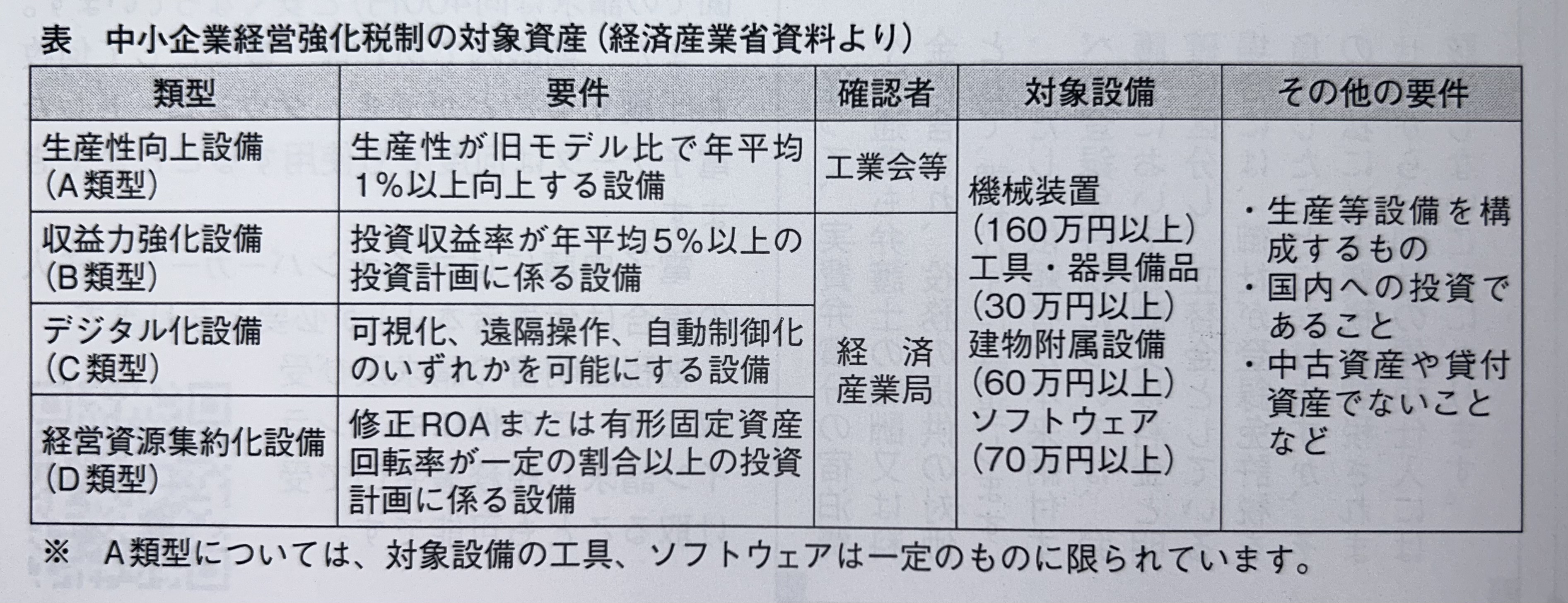

中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、「生産性向上設備(A 類型)」、「収益力強化設備(B 類型)」、「経営資源集約化設備(D 類型)」を導入して実施する

経営力向上計画の認定を受ける必要があります。「デジタル化設備(C 類型)」については、令和7 年4 月1 日をもって廃止となりました。

設備については生産性などの要件が設けられています。例えば改正前のA 類型は、経営力の向上及び生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分毎に定められた販売開始時期要件を満たす設備であること、改正前のB 類型は、経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備であることといった要件がありました。改正により、A 類型は設備の生産性向上に係る指標が、B 類型は投資利益率の指標及び計算方法が変更されていますので、ご注意ください。

また、売上高100 億円超を目指す中小企業(100 億企業)に対しては、措置が拡充されました。具体的には、中小企業経営強化税制の対象設備に「建物及びその附属設備」が追加され、建物及びその附属設備に対して最大で取得価額の25%の特別償却または取得価額の2%の税額控除を選択することができるようになりました。【表2 参照】

特別償却率や税額控除率については、その建物及びその附属設備を事業の用に供する事業年度の給与増加割合によって決められています。給与増加割合が2.5%以上の場合は特別償却率は15%、税額控除率は1%ですが、給与増加割合が5%以上の場合は特別償却率は25%、税額控除率は2%になります。なお、給与増加割合が2.5%未満の場合には、建物及びその附属設備についての特別償却や税額控除は適用できません。

【岩井事務所だより】6月号「税務面で備える 取引先にもしものことがあったら」

2025/06/02

会社経営では、売掛金が入金されない、取引先が急に倒産した、というトラブルが生じることがあります。トラブルが生じた時や、トラブルに備えるための経理処理についてまとめます。

倒産の法律上の定義はありませんが、一般的に会社が買掛金や借入金といった債務を返済することができず、事業が継続できなくなった状態のことを倒産といいます。倒産には「法的な倒産」と「事実上の倒産」があり、法的な倒産は「破産手続」、「民事再生手続」、「会社更生手続」など法的手続により倒産状態と認められた状態を指します。

破産手続・・・裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続

民事再生手続・・・経済的に苦しい状況にある法人等が、自ら立てた再建計画案について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者の事業再建を図ることを目的とした手続

会社更生手続・・・経営破綻している債務者を再建させる手続という点で民事再生手続と共通しているが、株式会社だけが利用できる点が異なる

他方、事実上の倒産は、経営破綻しているにも関わらず法的な倒産手続を行っていない状態や、不渡手形によって銀行取引が停止した状態などをいいます。

取引先の倒産などによって売掛金や貸付金といった債権を回収することが不可能になることに備えて、あらかじめ損失額を計上する引当金を、貸倒引当金といいます。法人税法では、貸倒引当金の損金算入額について一定の制限を設けています。

まず、貸倒引当金の損金算入が認められる法人は、普通法人のうち資本金の額または出資金の額が1 億円以下の法人などに限られます。ただし、資本金の額などが5 億円以上の大法人との間に完全支配関係がある法人など、貸倒引当金の損金算入が認められない法人もあります。

適用にあたっては、金銭債権を「個別評価金銭債権」と「一括評価金銭債権」に区分して、それぞれ繰入限度額を計算します。そして、法人が損金経理により貸倒引当金に繰り入れた金額のうち、繰入限度額に達するまでの金額について、損金算入が認められます。なお、完全支配関係がある他の法人に対する売掛債権等については、貸倒引当金の設定はできません。

(1) 個別評価金銭債権

個別評価金銭債権とは、法人がその事業年度終了の時に有している金銭債権に係る債務者について、更生手続開始の申立てなどの一定の事由が生じている場合における、その金銭債権をいいます。繰入限度額は、債務者に生じた事由によって異なり、回収不能見込額の50%~ 100%になります。

(2) 一括評価金銭債権

個別評価金銭債権以外の金銭債権を一括評価金銭債権といいます。一括評価金銭債権に対する貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒実績率に基づく計算方法と、法定繰入率に基づく計算方法があります。なお、法定繰入率に基づく計算方法は、中小法人などに限られます。

貸倒実績率に基づく計算方法は、法人がその事業年度終了の時に有する一括評価金銭債権の帳簿価額に貸倒実績率を乗じて計算をします。【算式1参照】

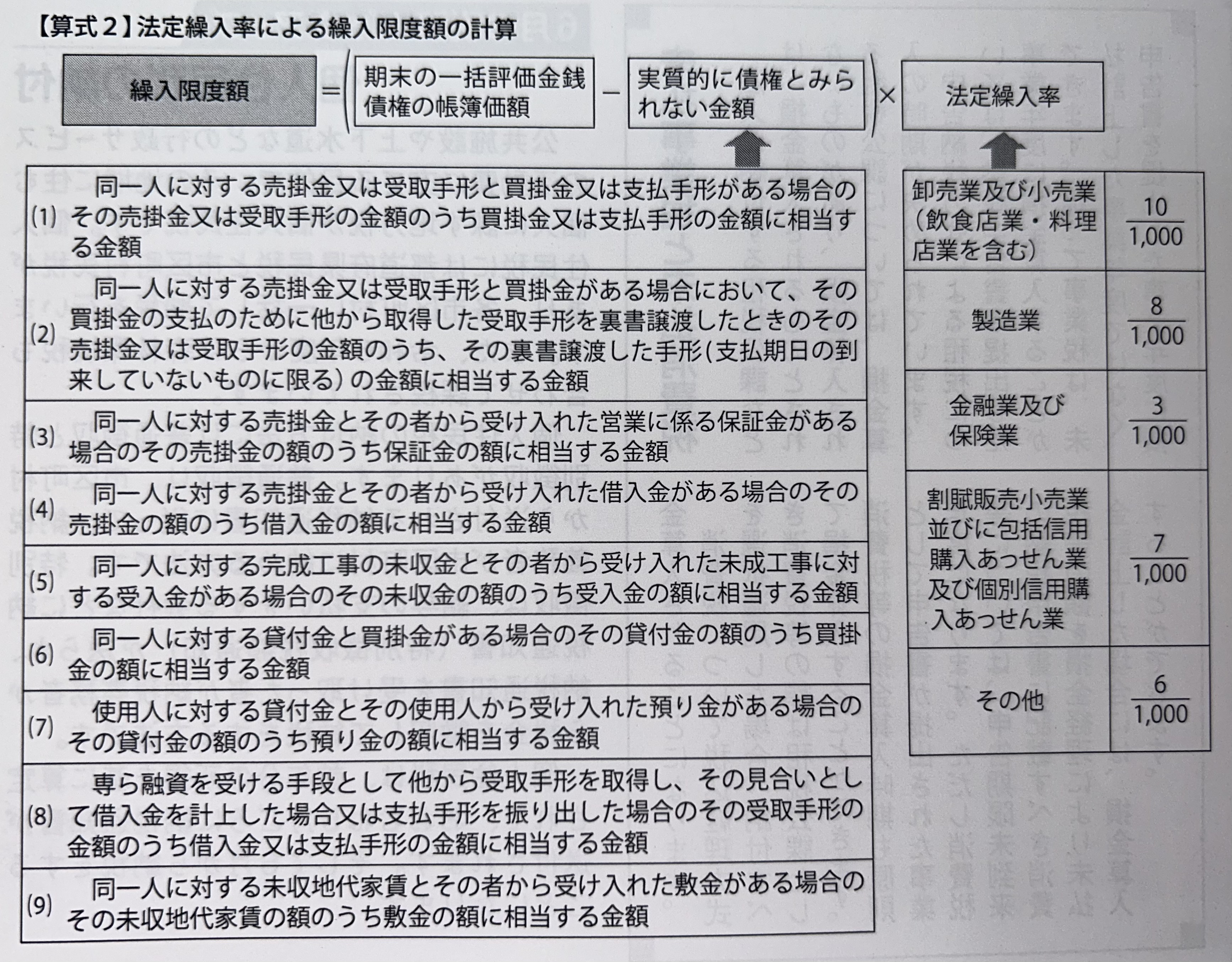

法定繰入率に基づく計算方法は、法人がその事業年度終了の時に有する一括評価金銭債権の帳簿価額から実質的に債権とみられない金額を控除した金額に法定繰入率を乗じて計算をします。【算式2参照】実質的に債権とみられない金額は、簡便計算で行うことも認められています。

法人の有する金銭債権について、更生計画認可の決定など法的手続によって切り捨てられることとなった部分の金額については、その事実が発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入されます。

法人の有する金銭債権について、その債務者の資産状況や支払能力などからみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができます。ただしその金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることができません。

また、債務者との取引を停止した時以後1 年以上経過したなど、債務者について一定の事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権については、法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることが認められます。

【岩井事務所だより】5月号「売上割戻しの課税関係」

2025/05/01

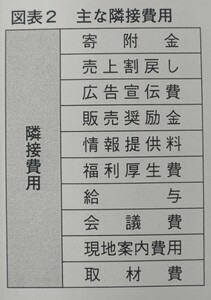

事業者が取引先に対して、その仕入代金の一部を払い戻すリベートなどは、売上割戻しとして原則、全額が損金となります。しかし、交付方法によっては交際費等に該当するため、ポイントを整理し確認します。

一定の金額や一定の数量の売り上げを達成した販売店などに対して、契約に基づき売上代金の一部を控除することを、「売上割戻し」といいます。売上割戻しは、卸売業や製造業などにみられる取引で、リベートやキックバックなどとも呼ばれます。

似たような取引に「売上値引き」がありますが、売上値引きは売上金額や数量が少なくても購入したときに値引きを行うものであるのに対し、売上割戻しは一定の金額や数量以上の売上があったときに、後日に割戻しを行うものです。

売上割戻しは、売上日から期末日をまたいで後日に支払いを行うことがあります。その場合、翌期以降の支払いに備えて、決算時に未払金などの勘定科目を用いて計上することがあります。その場合の課税関係は次のようになります。

(1) 次の3 つの要件のすべてを満たす売上割戻しについては、売上日の属する事業年度の収益の額から減額することができます。

① 売上割戻しの金額の算定基準が契約や取引慣行などにより相手方に明らかにされていること、又はその事業年度終了の日において内部的に決定されていること

② 過去における実績を基礎とするなど合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により、売上割戻しの金額が算定されていること

③ ①を明らかにする書類及び②の算定の根拠となる書類が保存されていること

(2) (1)以外の売上割戻しについては、一定の場合を除きその売上割戻しの金額の通知をした日または支払いをした日の属する事業年度の収益の額から減額をします。

売上割戻しの金額について、相手方との契約などにより、特約店契約の解約や災害の発生などの特別な事実が生ずるときまでや、5 年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金などとして預かることとして、取引先が売上割戻しの利益の全部または一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額は、現実に支払った日の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱われます。

ただし、現実に支払う前に、実質的に取引先に売上割戻しの利益を享受させることとした場合には、享受させることとした日の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱われます。

売上割戻しを金銭ではなく、物品を交付することにより行うことがあります。

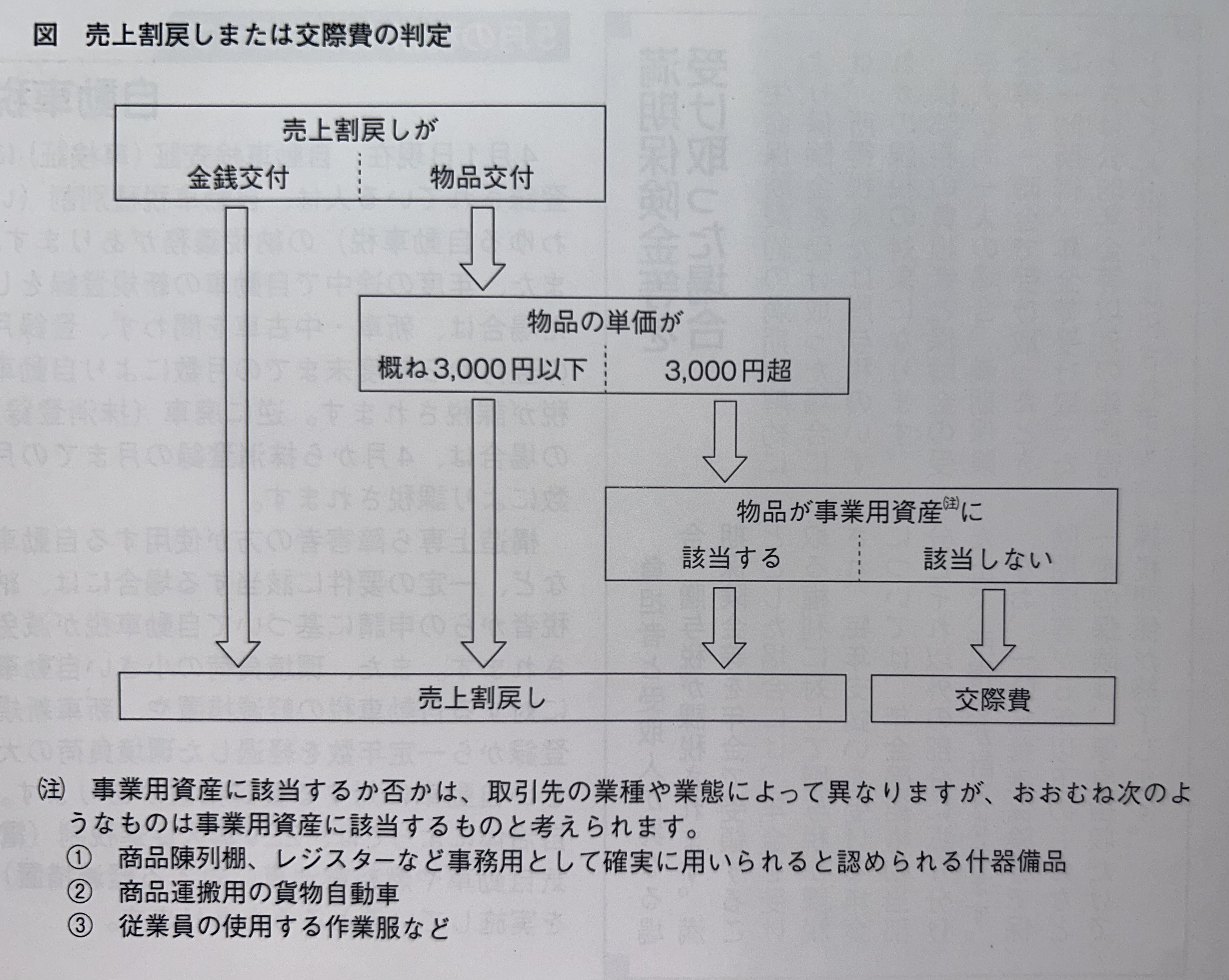

このとき、取引先である事業者が交付された物品を棚卸資産や固定資産として販売する、もしくは使用することが明らかな物品(以下、事業用資産)である場合や、その物品の購入単価がおおむね3,000 円以下の少額なもの(以下、少額物品)である場合には、その交付の基準が売上割戻しの算定基準と同一である場合に限り、交際費等に該当しないものとされます。言い換えれば、交付した物品が事業用資産に該当しない場合には、少額物品を除きその物品を交付するために要する費用は、交際費等に該当することになります。【図参照】

少額物品であるかどうかの判定の要素となる購入単価は、通常の取引単位ごとの金額によるものとされています。ただし商品券のように引き換えることのできる物品の種類が特定されていないものについては、券面金額に関わらず交際費等になります。

また、物品ではなく取引先を旅行や観劇などに招待する場合は、売上割戻しと同様の基準で行われるものであっても、旅行や観劇などに招待するために要する費用は交際費等になります。

反対に、取引先が行った売上割戻しによって金銭の交付(いわゆる「仕入割戻し」)を受けた事業者は、交付を受けた金銭を収益として計上する必要があります。計上時期は、仕入割戻しの算定基準が購入価額または購入数量によっており、かつその算定基準が契約などの方法により明示されている場合は、購入した日の属する事業年度です。

それ以外の場合は、仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度になります。

一定期間支払われない仕入割戻しについては、現実に支払いを受けた日の属する事業年度の仕入割戻しとします。ただし、棚卸資産を購入した日の属する事業年度又は相手方から通知を受けた日の属する事業年度の仕入割戻しとして経理する方法も認められています。

【岩井事務所だより】4月号「令和6年度決算の留意点」

2025/04/07

令和6 年4 月1 日以後に開始する事業年度から適用される法人税制では、令和6 年度税制改正において、賃上げ促進税制や交際費等の損金不算入制度の見直しが行われています。決算・申告手続きの際の留意点を、改めて確認します。

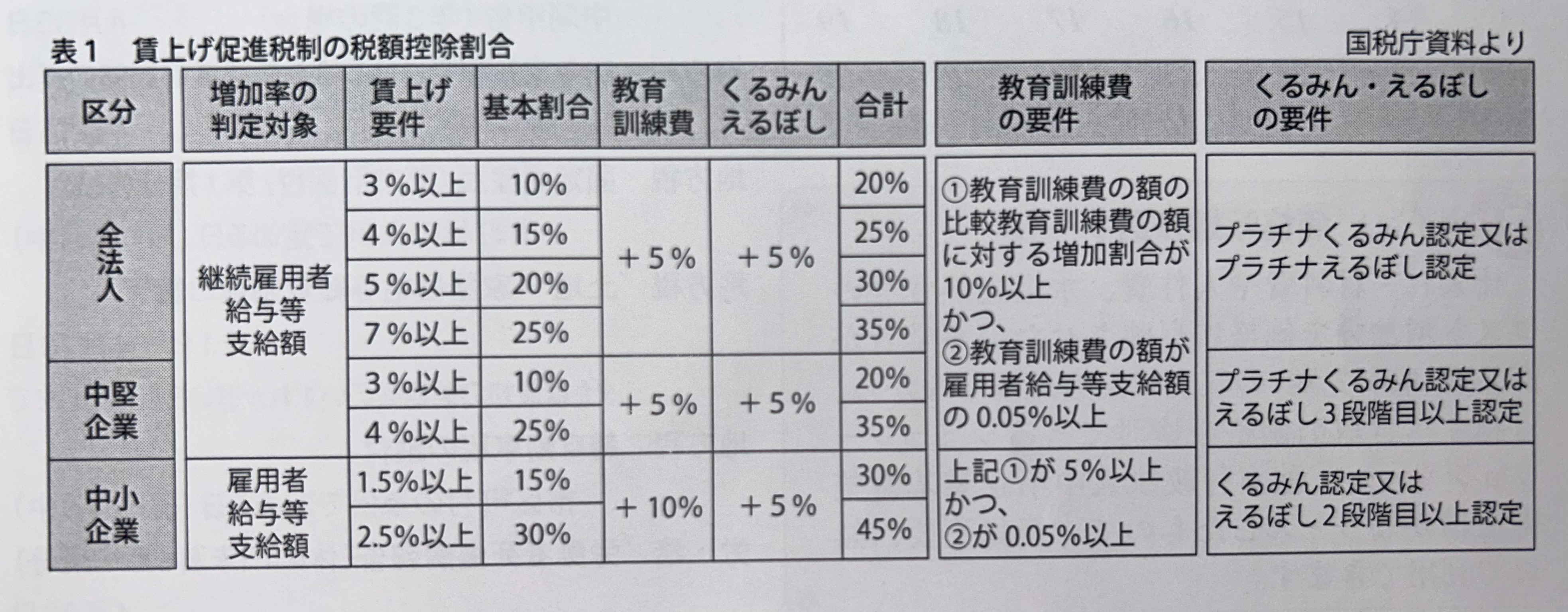

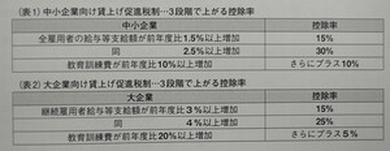

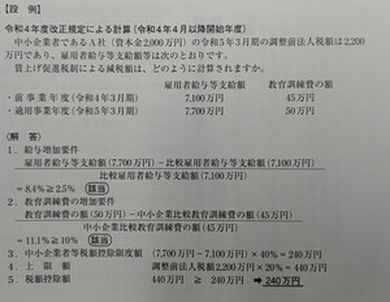

国内雇用者に支給した給与などの額(以下、雇用者給与等支給額)が、前年度と比べて一定以上増加した場合に、増加額に税額控除割合を乗じた額を法人税額から控除する制度を、賃上げ促進税制といいます。原則は、継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上の場合に税額控除割合は10%ですが、次の上乗せ措置があります。【表1参照】

継続雇用者給与等支給増加割合が、4%以上の場合は5%を加算して税額控除割合が15%に、5%以上の場合は10%を加算して税額控除割合が20%に、7%以上の場合は15%を加算して税額控除割合が25%になります。

さらに、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除割合に5%を加算します。また、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けている場合、税額控除割合に5%を加算します。

青色申告書を提出する法人で事業年度終了時に特定法人(常時使用する従業員の数が2,000 人以下等の要件を満たす法人)に該当するものについては、次の上乗せ措置があります。

継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上の場合は15%を加算して税額控除割合が25%になります。さらに、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除割合に5%を加算します。また、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けている場合、またはその事業年度においてえるぼし認定3 段階目の認定を受けた場合には、税額控除割合に5%を加算します。

中小企業者等については、雇用者給与等支給増加割合が、1.5%以上の場合は税額控除割合が15%、2.5%以上の場合は税額控除割合が30%になります。

さらに、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除割合に10%を加算します。また、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けている場合、またはその事業年度においてくるみん認定もしくはえるぼし認定2 段階目以上の認定を受けた場合には、税額控除割合に5%を加算します。

この規定の適用を受ける場合には、賃上げ促進税制の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の確定申告書等に、明細書を添付する必要があります。

賃上げ促進税制では、「給与等の支給額」から「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」を控除することになっています。この控除する金額から、「役務提供の対価として支払を受ける金額」が除かれることになりました。具体的には、看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算などは控除せず、「給与等の支給額」に含まれることになります。

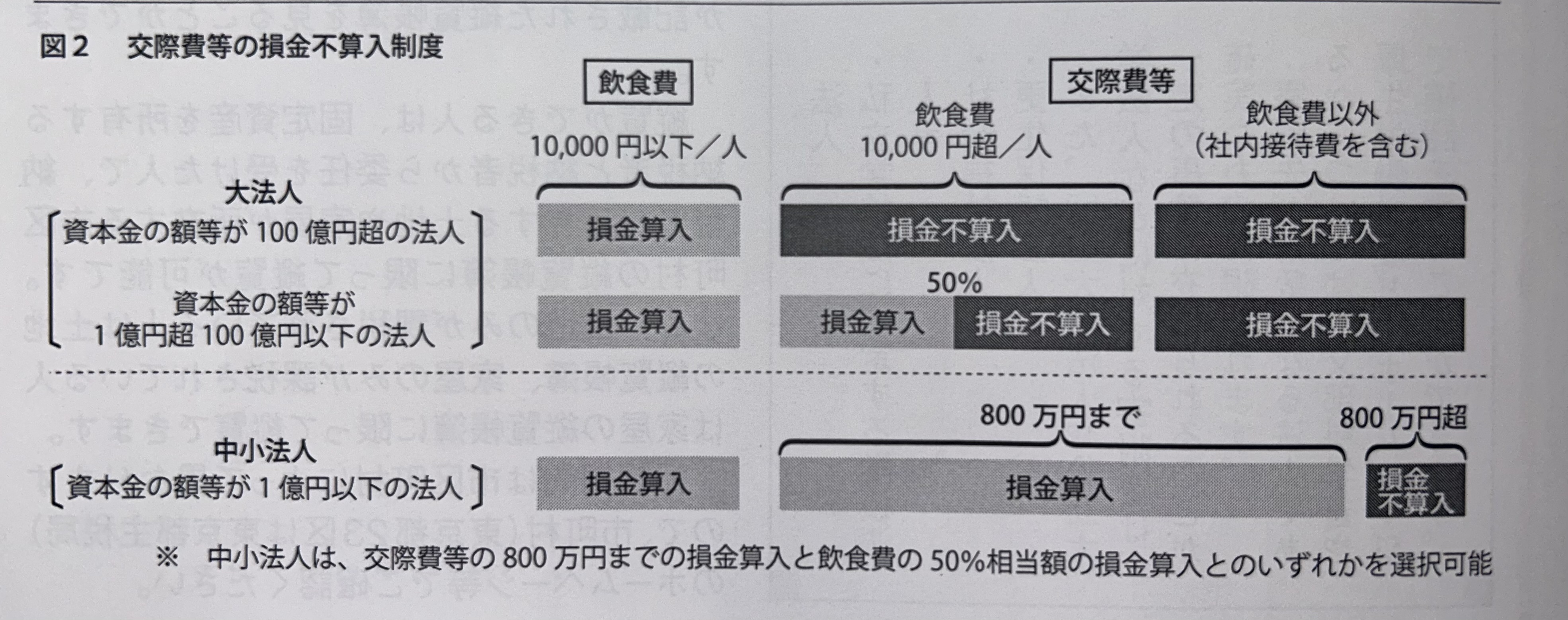

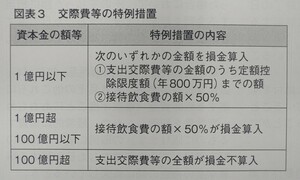

令和6 年4 月1 日以後に支出する飲食費のうち、1人当たり1 万円以下のものは交際費等の範囲から除かれます。また、1 人当たり1 万円を超える接待飲食費の50%相当額について損金算入を認める制度(接待飲食費に係る損金算入の特例)と、中小法人が支出する交際費等のうち800 万円までの損金算入を認める制度(中小法人に係る損金算入の特例)については、適用期限が3 年間延長され、令和9 年3 月31 日までの間に開始する各事業年度において適用されます。【図2参照】

【岩井事務所だより】3月号「令和7年度税制改正(案)のポイント」

2025/03/03

自民党・公明党が昨年12 月に公表した令和7 年度与党税制改正大綱では、基礎控除や給与所得控除の引上げ、防衛特別法人税の創設といった項目が盛り込まれています。

【表1】に、主な改正項目のタイムスケジュールを示します。この表は、令和7 年度与党税制改正大綱で取り上げられた項目と、前年以前の改正項目で適用時期が今年以降のものを掲載しています。

令和7 年度税制改正の最大の焦点であった「年収103 万円の壁」に対応する措置として、与党税制改正大綱では、基礎控除については合計所得金額が2,350万円以下の人について控除額を10 万円引き上げ58 万円に、給与所得控除の最低保障額については55 万円から65 万円に引き上げる旨が明記されています。

基礎控除や給与所得控除の引上げは、令和7 年分以後の所得税について適用されます。

居住者が、年齢19 歳以上23 歳未満の同一生計親族で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から【表2】で示す控除額を控除する制度が創設される予定です。ただし、その親族等がその居住者の配偶者及び青色事業専従者等であるものを除き、合計所得金額が123 万円以下であるものに限られます。この制度を特定親族特別控除(仮称)といいます。

また、基礎控除や給与所得控除の見直しと特定親族特別控除の創設に伴い、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件や、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が、48 万円以下から58 万円以下に引き上げられるなどの措置が講じられます。

居住者が年齢23 歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8 年分における新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額は、【表3】の計算式により計算した金額になります。旧生命保険料と前記の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額は6 万円になります。ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、12 万円のままです。

所得の金額が年800 万円以下の部分について税率が15%に軽減される中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、適用期限が2年延長されます。ただし、所得の金額が年10 億円を超える事業年度については、税率が15%ではなく17%に引き上げられます。令和7 年4 月1 日以後に開始する各事業年度から適用されます。

また、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人に防衛特別法人税(仮称)が課税される制度が創設されます。防衛特別法人税の額は、課税標準となる法人税額から基礎控除額(年500 万円)を控除した額に4%の税率を乗じた金額です。

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、適用期限が2 年延長されます。ただし、特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであることなどの要件が追加されます。

輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物品を譲渡した場合に、その免税購入対象者が購入日から90 日以内に出港地の税関長の確認を受けたときは、その確認した旨の情報を、輸出物品販売場を経営する事業者が保存することを要件に、免税対象物品の譲渡について、消費税が免除されます。

この改正により、実務上は消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持ち出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から免税購入対象者に対し消費税相当額を返金する「リファンド方式」になります。

(1) 個人型確定拠出年金について、年齢60 歳以上70歳未満のうち一定の人について制度の対象とすることや、拠出限度額が引き上げられるなどの措置が講じられます。

(2) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が2 年延長されます。

(3) 法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件や、個人版事業承継税制における事業従事要件が緩和されます。

(4) 企業版ふるさと納税について、関係法令が改正され、一定の措置が講じられることを前提に、適用期限が3 年間延長されます。

(5) 法人が、再資源化事業等高度化設備の取得等をした場合の特別償却制度が創設されます。

【岩井事務所だより】2月号「令和6年分確定申告のポイント」

2025/02/03

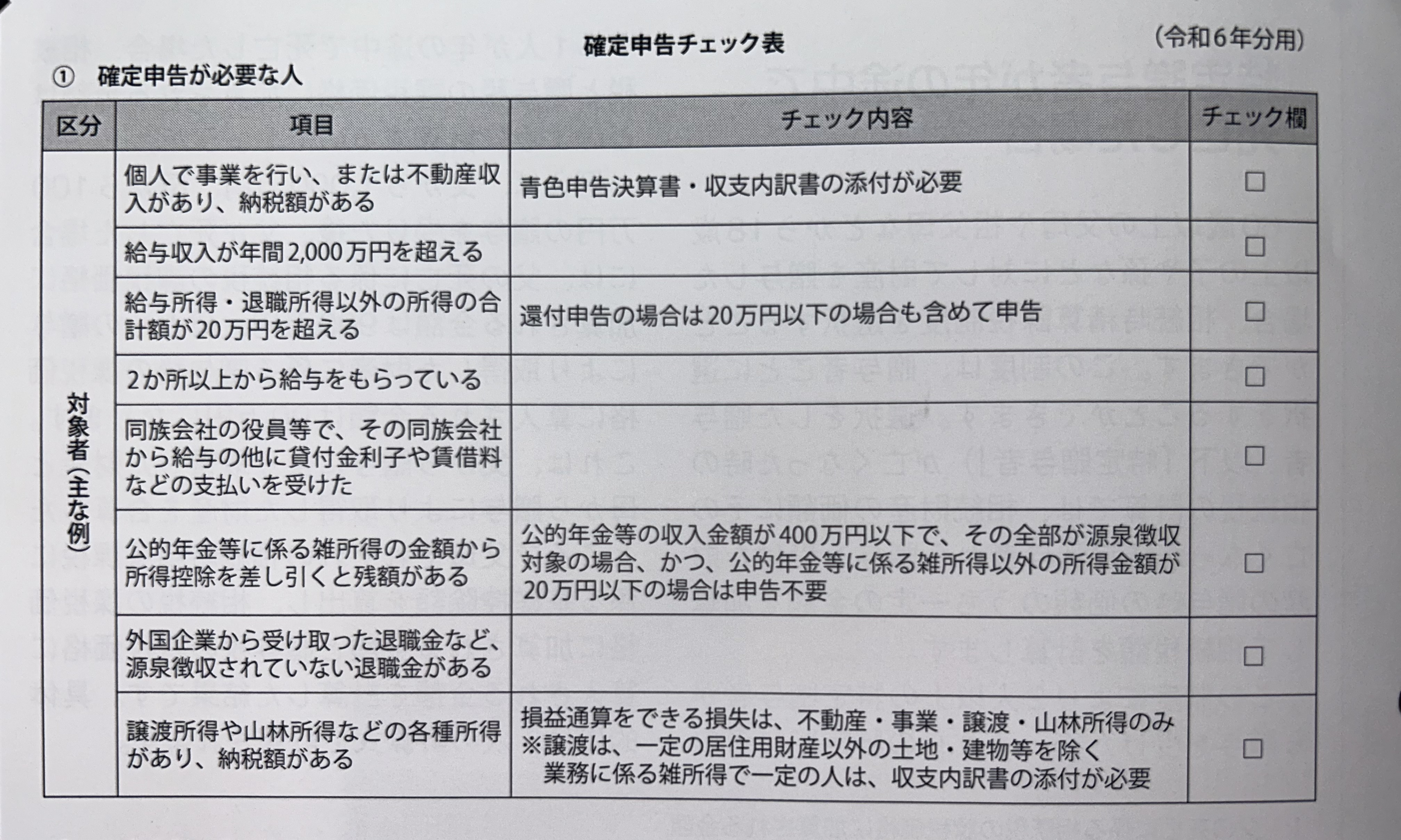

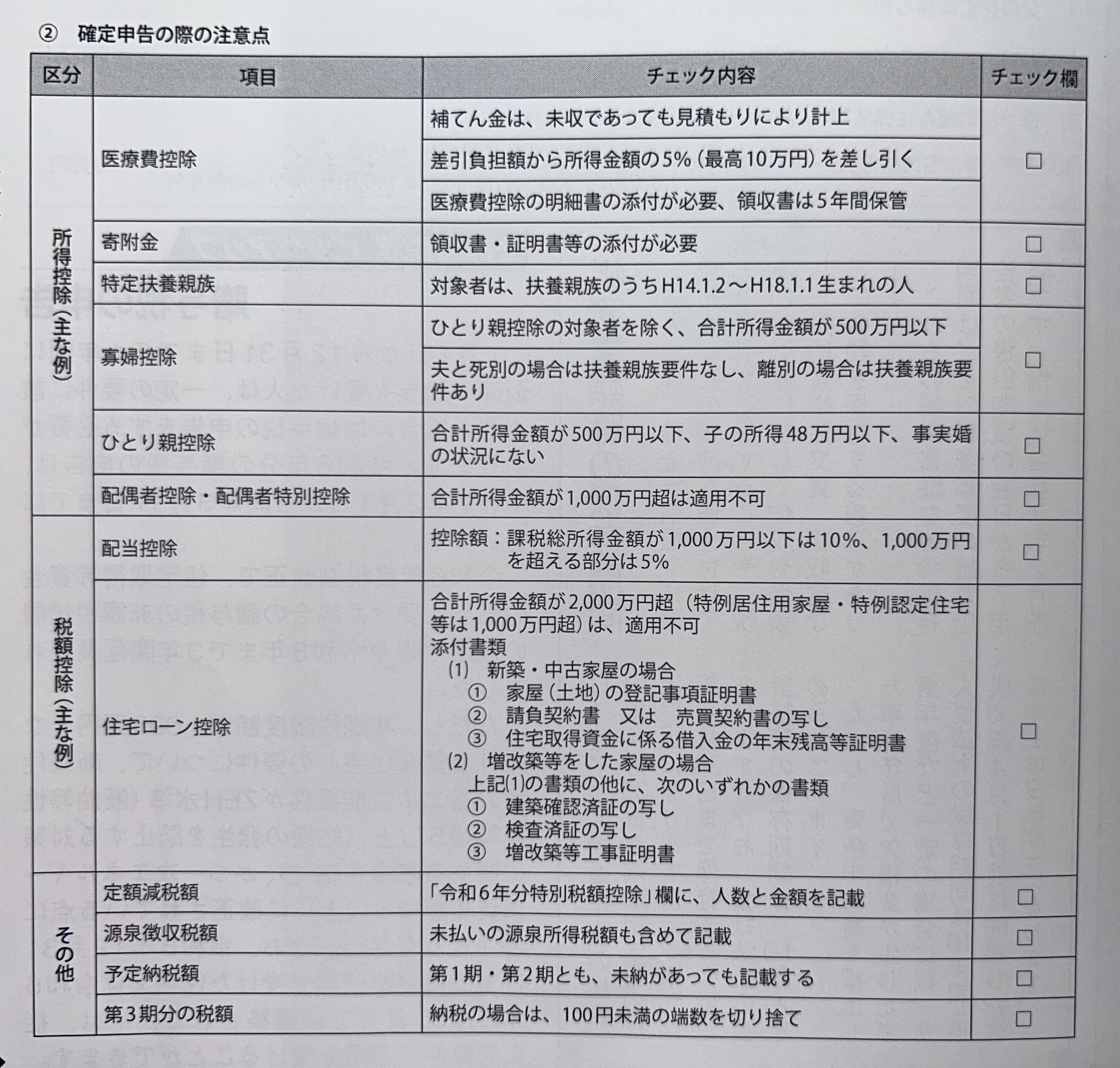

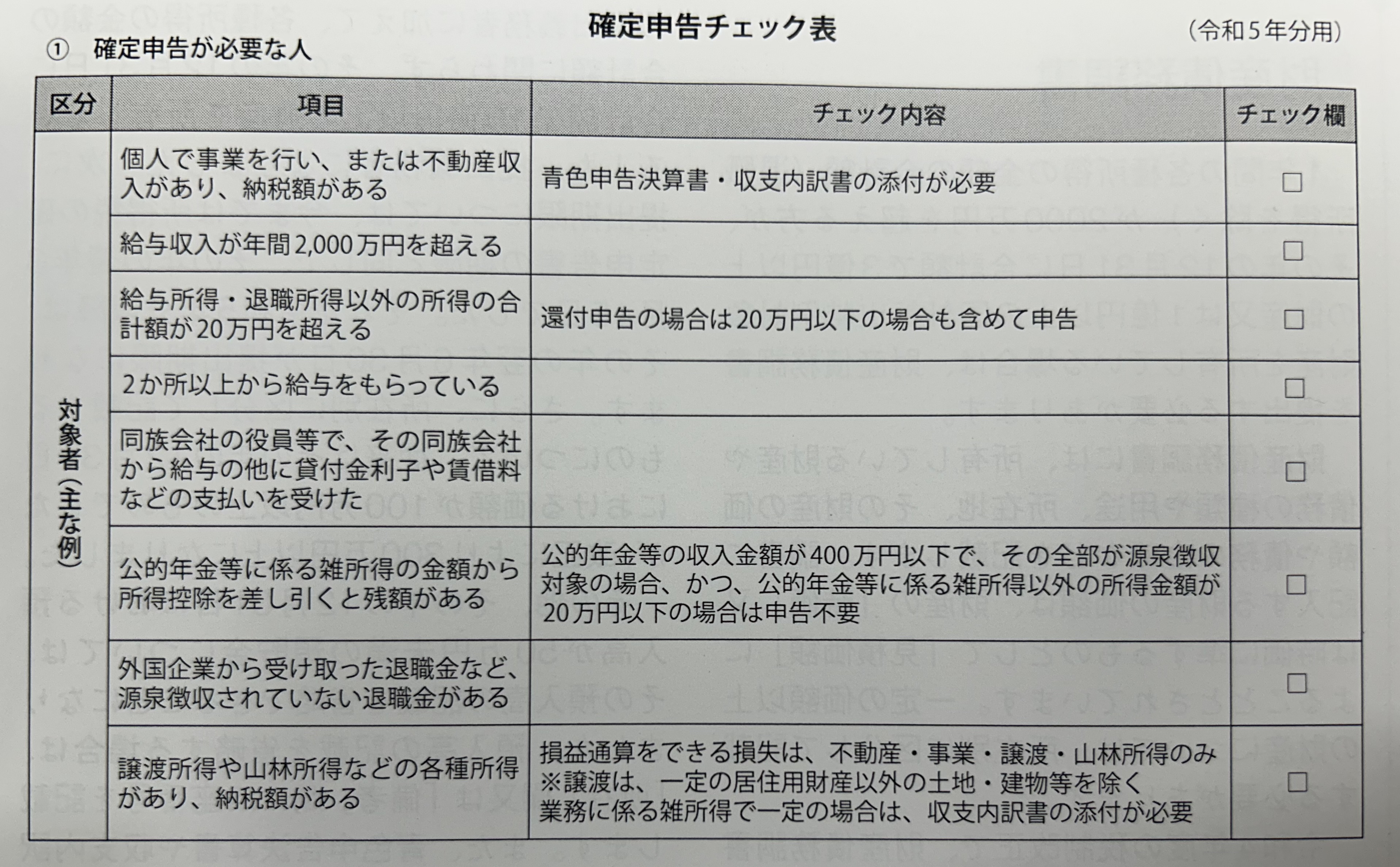

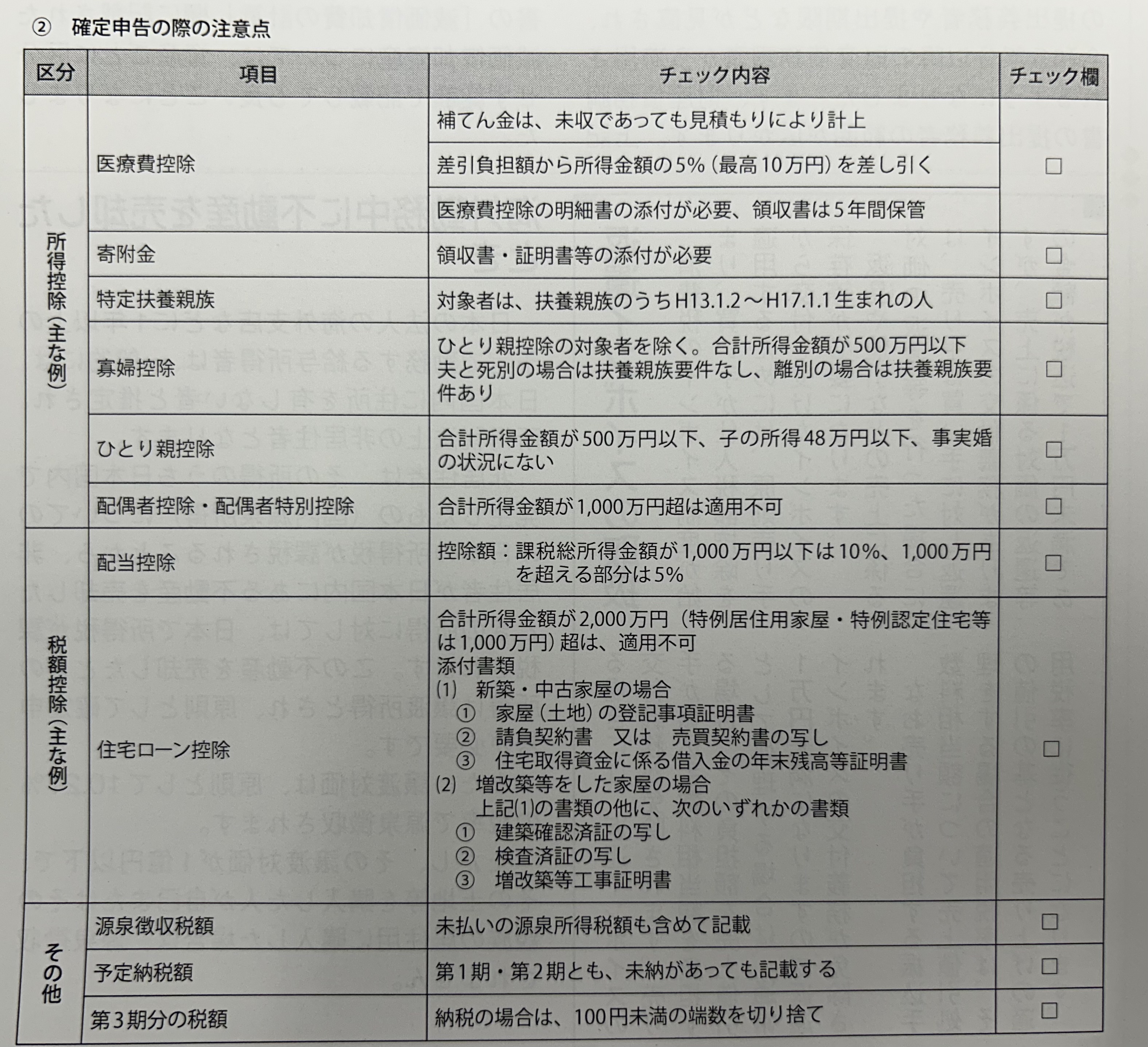

今年も確定申告の時期になりました。令和6 年分の確定申告と納税の期限は、令和7 年3 月17 日です。次頁に確定申告の主な対象者や注意点をまとめたチェックリストがありますので、ご活用ください。

令和6 年分の所得税では、定額減税が実施されています。

定額減税の適用を受けることができる人は、令和6 年分所得税の納税者である居住者で、令和6 年分の所得税に係る合計所得金額が1,805 万円以下の人です。

特別控除の額は、本人3 万円と同一生計配偶者または扶養親族1 人につき3 万円の合計額で、いずれも居住者に限ります。

確定申告では、所得金額から所得控除の額を差し引いて課税所得金額を求めます。課税所得金額に税率を乗じて求めた税額から住宅ローン控除などを行い、さらに定額減税額を控除します。定額減税額控除後の税額に復興特別所得税を加算して、年税額を計算することになります。

定額減税には所得制限がありますが、制限を超える人であっても、令和6 年6 月以後に主たる給与の支払者から受ける給与は、月次減税が適用されている可能性があります。確定申告では、月次減税された源泉徴収税額と、最終的な年間の所得税額との精算を行います。国税庁のホームページには、「確定申告書等作成コーナー」があります。ここでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税や消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成やe-Taxによる送信をすることができます。

この確定申告書等作成コーナーについて、令和7 年1 月から所得税のすべての画面で、スマホでも操作しやすい画面が提供されることになりました(消費税と贈与税では、一部の画面で提供)。さらにパソコンで表示される画面もデザインが統一され、操作性が向上しています。

また令和7 年1 月から、スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成やe-Tax 送信ができるようになりました。スマホ用電子証明書については、デジタル庁HP の特設ページをご覧ください。

生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合、その収入は一時所得になります。また、競馬などの公営競技の払戻金なども、一時所得になります。このような収入がある場合には、確定申告をする必要があるか、確認をしてください。

居住者は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得も申告する必要があります。海外で得た所得としては、国外で支払われる預貯金等の利子や、国外にある不動産の貸付や譲渡による収益などが挙げられます。これらは、外国の税務当局に申告した所得であっても、確定申告に含める必要があります。

ふるさと納税でワンストップ特例の適用の申請をした場合、確定申告をするとワンストップ特例の適用に関する申請が無効になります。そのため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて、寄附金控除の計算をする必要があります。

【岩井事務所だより】1月号「償却資産申告と法定調書」

2025/01/06

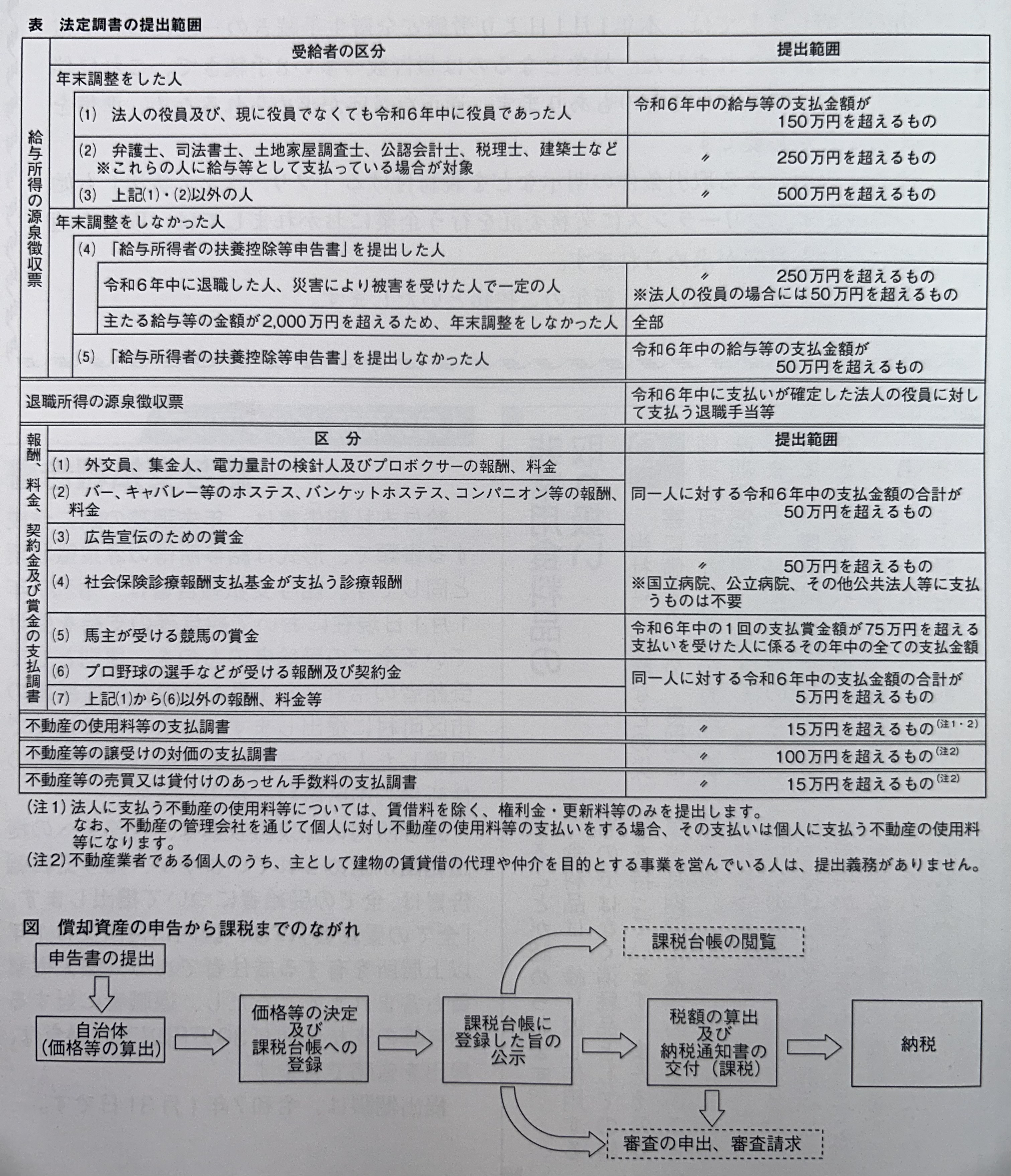

1月は、法定調書や償却資産申告書などの書類の提出をする必要がありますので、確認のためポイントを整理します。

法定調書を提出する際には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(以下、合計表)」を一緒に提出します。合計表には、①給与所得の源泉徴収票、②退職所得の源泉徴収票、③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、④不動産の使用料等の支払調書、⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書、⑥不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書について、支払った人数や支払金額の合計額などを記載します。

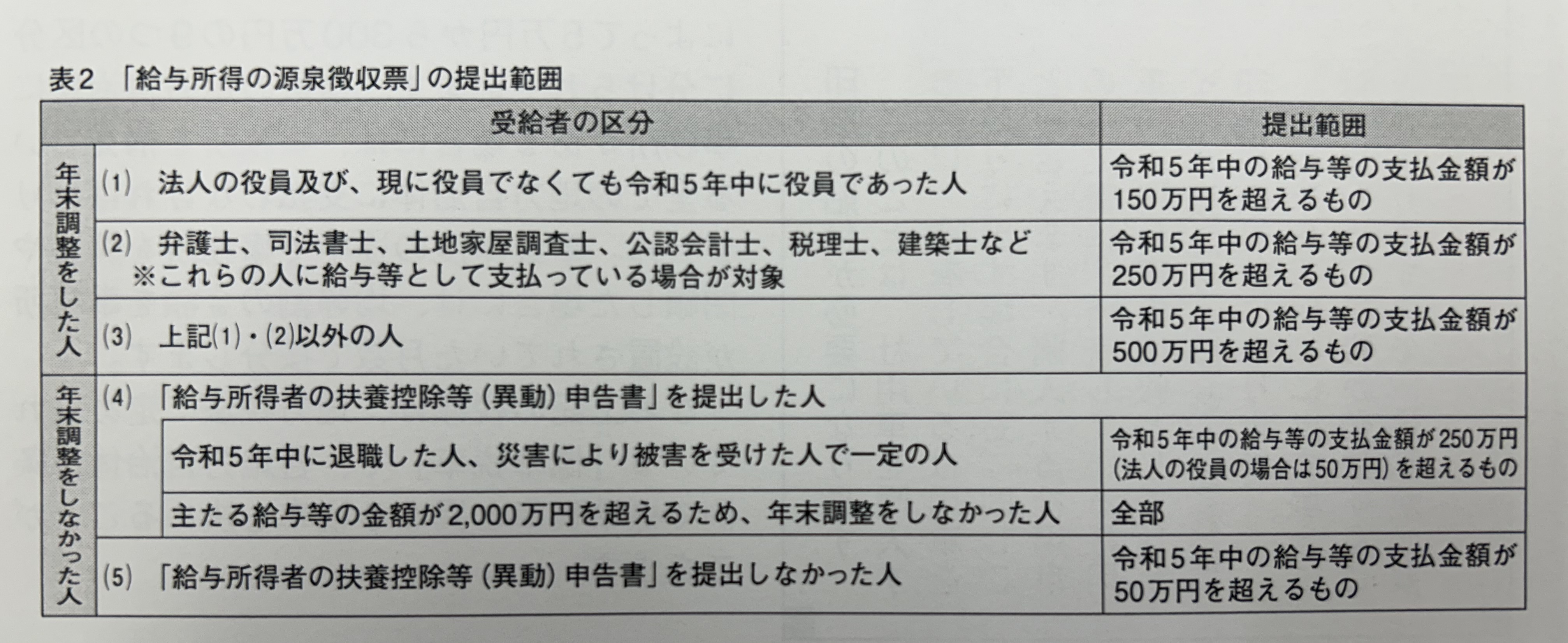

それぞれの法定調書には、提出範囲が定められていますので【表参照】、源泉徴収票や支払調書を提出する人の分について、その人数と支払金額の合計額も、合計表に記載します。

令和6 年分の源泉徴収票や支払調書と合計表の提出期限は、令和7 年1 月31 日です。提出方法には、e-Tax や光ディスク等、書面などがありますが、前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が100 枚以上である法定調書については、書面による提出はできません。提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行います。なお、令和7 年中に提出する法定調書の枚数が30 枚以上の場合は、令和9 年に提出する法定調書は、書面による提出ができなくなりますので、e-Taxなどによる提出の準備をする必要があります。

法定調書ごとに決められている提出範囲の金額の判定は、消費税及び地方消費税(以下、消費税等)の額を含めることが原則です。ただし、消費税等の額が明確に区分されている場合は、その額を含めないで判定することが認められています。

現在、源泉所得税を徴収する際には、復興特別所得税を併せて徴収することになっていますので、法定調書の「源泉所得税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。

1 月1 日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に対して、固定資産税が課税されます。このうち償却資産については、所有者が市町村(東京都23 区は都。以下、自治体)に申告をする必要があります。令和7 年度の申告期限は、令和7 年1 月31 日です。

申告は、償却資産申告書と種類別明細書などの所定の書類を、書面または電子申告で提出することにより行います。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業供用することができる資産で、法人や個人事業主が所得の計算をする際に、その資産の減価償却費が経費に算入されるもののうち一定のものをいいます。事業供用することができる資産なので、耐用年数が経過していて償却済みの資産や、遊休・未稼働の資産も含まれます。

償却資産申告の対象ではないものには、ソフトウエアなどの無形固定資産や開発費などの繰延資産、自動車税や軽自動車税の課税対象となるべきものなどがあります。例えばフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道の走行の有無に関らず軽自動車税の課税対象ですので、償却資産申告は必要ありません。一方、フォークリフトでも大型特殊自動車に該当するものは、公道の走行の有無に関わらず自動車税が課税されませんので、償却資産申告の対象になります。

償却資産申告書を提出すると、自治体は申告や調査に基づいて価格等を決定し、その価格等を償却資産課税台帳(以下、台帳)に登録します。台帳に登録されたことが自治体から公示されると、所有者や納税管理人など、固定資産税の課税に直接関係を有する一定の人は、台帳の閲覧が可能になります。

台帳に登録された価格に不服があるときは、審査の申出をすることができます。審査によって決定された内容に不服がある場合は、決定の取り消しの訴えを提起することができます。台帳に登録された価格等から税額が算出され、償却資産の所有者に納税通知書が交付されます。なお、課税標準額が150 万円未満の場合には課税されないため、納税通知書は交付されません。【図参照】

【岩井事務所だより】12月号「令和6年分 年末調整のポイント」

2024/12/02

今年も年末調整の時期となりました。今年は定額減税制度が導入されたことで、業務の負担が増えています。

また、保険料控除申告書の改訂や簡易な扶養控除等申告書の創設なども行われていますので、年末調整にあたり注意したいポイントを確認していきます。

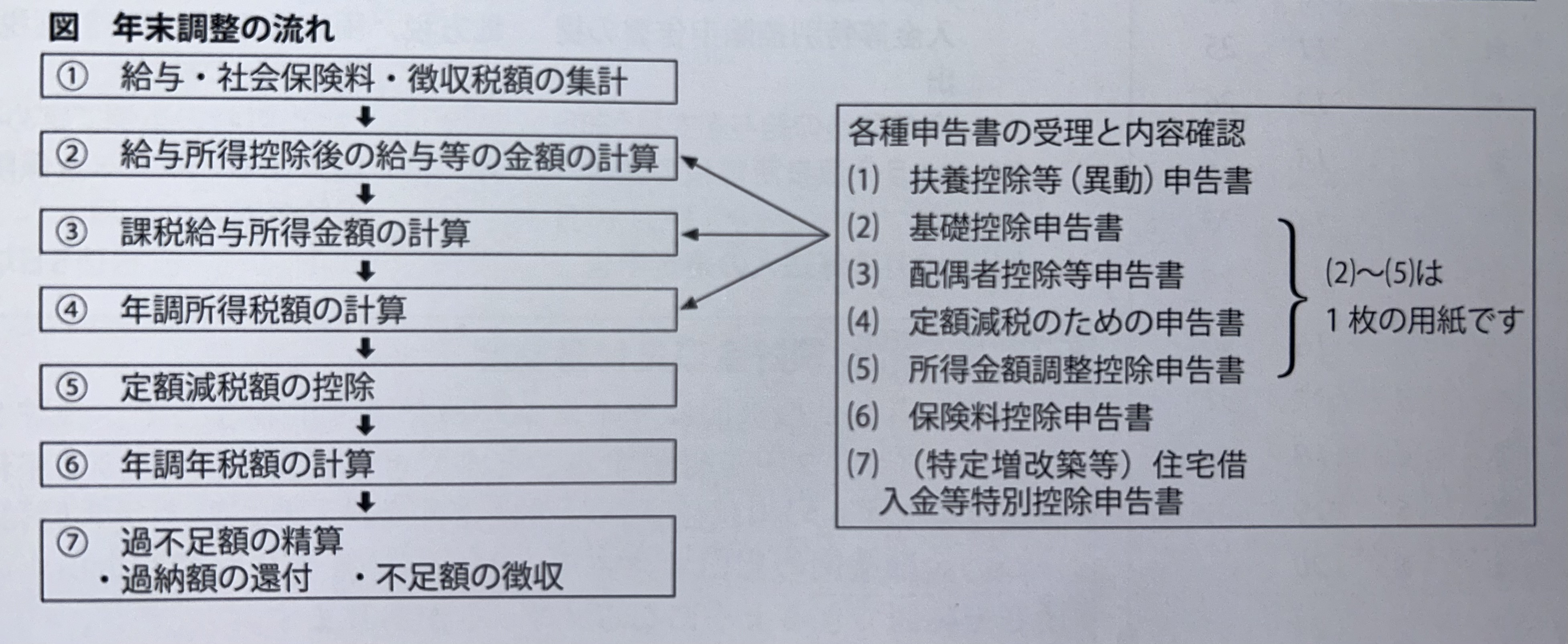

最初に、年末調整の基本的な流れについて押さえておきます。【図】参照

まず、社員に対して令和6 年中に毎月支払った給与や賞与(以下「給与等」)、天引きした社会保険料や源泉徴収税額を集計します。

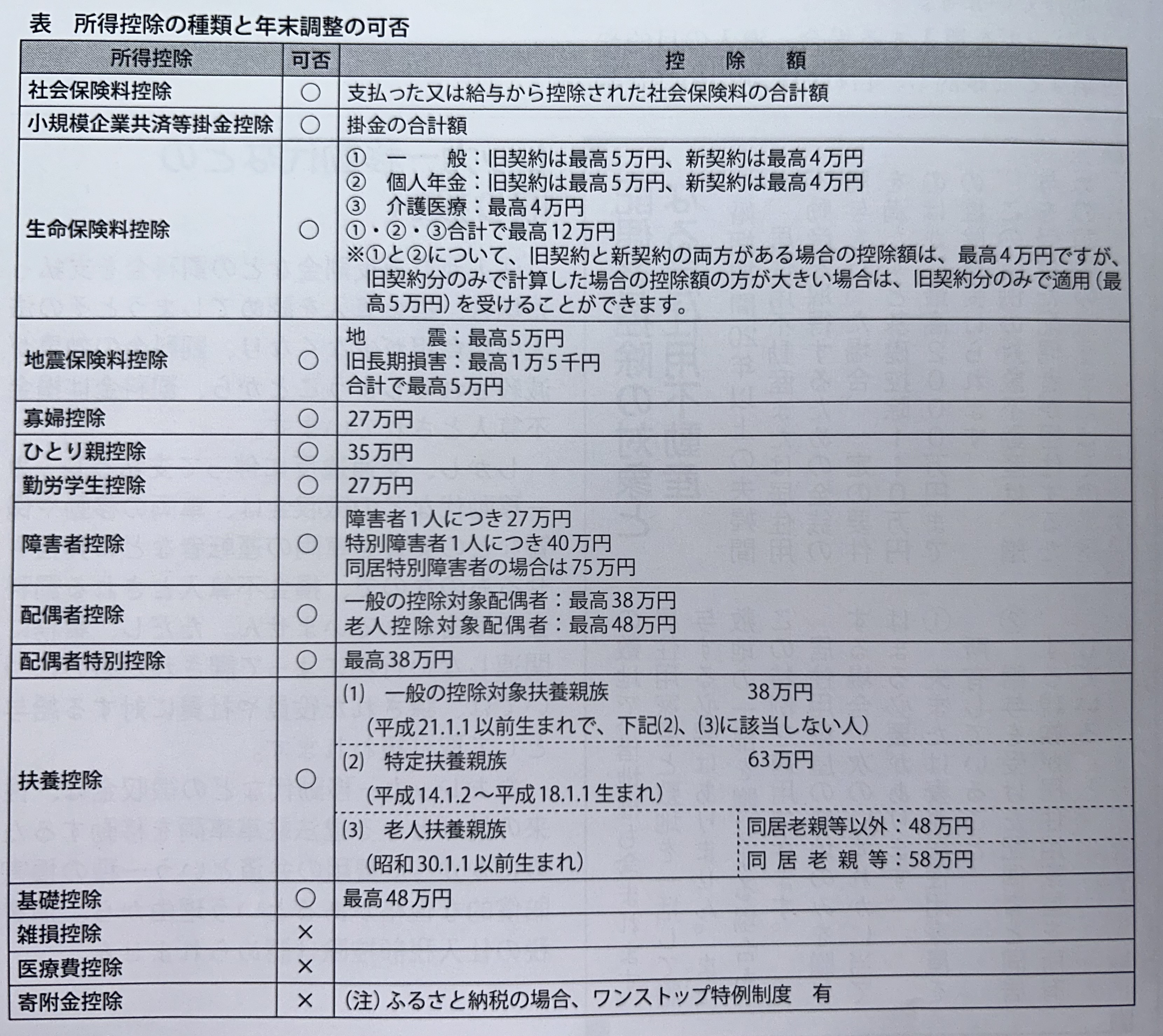

給与所得控除後の給与等の金額を計算した後、社員から提出された各種申告書の内容をもとに、所得控除の額(【表】参照)と課税所得金額を計算し、所得税率を乗じて所得税額を算出します。住宅ローン控除の適用を受ける場合は、税額を控除します。ここまでの手続きで算出された所得税額を「年調所得税額」といいます。

ここで、今年導入された定額減税の事務を行います。定額減税は、年末調整の対象者のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805 万円以下になると見込まれる人に対して実施します。定額減税額は、「本人3 万円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円」の合計額で求めます。先ほど算出した年調所得税額から定額減税額を控除した後の税額に102.1%を乗じた年調年税額を計算します。

そして年調年税額と1年間の源泉徴収税額を比較し、過不足額の精算を行います。

令和6 年分の所得税額から定額減税可能額を控除しきれない場合、控除しきれない金額は翌年1 月以降に支給する給与等に係る源泉徴収税額から控除はしません。控除しきれない金額は、市区町村から給付を受けることになります。

令和6 年分から、給与所得者の保険料控除申告書が変更されます。

具体的には、生命保険料控除欄の「保険金等の受取人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄、地震保険料控除欄のうちの「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」に係る「あなたとの続柄」欄、社会保険料控除欄の「保険料を負担することになっている人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄が削除されました。

定額減税に対応するため、給与所得者の基礎控除申告書と給与所得者の配偶者控除等申告書に、定額減税に係る記載欄が追加されました。

令和5 年度税制改正で、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書に記載すべき事項のうち一定の事項について、前年に支払者に提出したこれらの書類に記載した事項から異動がない場合には、異動がない旨の記載によることができるようになりました。

この異動がない旨の記載をした申告書を、「簡易な扶養控除等申告書」と言います。

そこで、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書についてレイアウト修正が行われ、簡易な給与所得者の扶養控除等申告書としても利用できるようになりました。

令和7 年分の源泉徴収簿の裏面に、令和6年分の年末調整で行う定額減税の計算に対応するための計算欄が追加されました。

なお追加された計算欄は、あくまでも令和6 年分の定額減税の計算に対応するためのものですので、令和7 年分の年末調整の計算では使用できません。

【岩井事務所だより】11月号「年末調整における定額減税」

2024/11/04

令和6 年分の年末調整では、6 月から始まった定額減税についての精算を行う必要があります。そこで、年末調整における定額減税の精算事務(年調減税事務)について取り上げます。

年末調整の対象となる人は、原則として年調減税事務の対象者になります。

ただし、年末調整の対象者のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805 万円を超えると見込まれる人は、年調減税事務の対象にはなりませんので、年調減税額(年末調整時に年調所得税額から控除する定額減税額)を控除しないで年末調整を行います。合計所得金額が1,805 万円を超えるか否かは、年末調整で提出される基礎控除申告書に記載されている合計所得金額で判定します。

定額減税額は、居住者である本人分3 万円と、居住者である同一生計配偶者及び扶養親族1 人あたり3 万円の合計額になります。同一生計配偶者や扶養親族に該当するかどうかは、原則として令和6 年12 月31 日の現況により判定します。

年末調整では、まず通常の年末調整と同じ計算を行い、住宅借入金等特別控除を適用した後の「年調所得税額」を計算します。そして、年調所得税額から年調減税額の控除を行い、定額減税額控除後の所得税額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。【図】参照

源泉徴収税額については、控除前税額から月次減税額の控除を行った後の、実際に源泉徴収した税額を給与と賞与それぞれについて集計します。

最後に、計算した年調年税額と集計した源泉徴収税額を比較し、過不足額の精算を行います。

給与所得の源泉徴収票の摘要欄には、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額××円」と記載します。記載する金額は、年調所得税額と年調減税額のいずれか低い金額です。

年調所得税額が年調減税額より少なくて、年調減税額を控除しきれなかった金額がある場合は、その控除しきれなかった金額を「控除外額××円」と記載します。なお控除しきれない金額がない場合は、「控除外額0円」と記載します。

合計所得金額が1,000 万円超である居住者の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)を年調減税額の計算に含めた場合は、「非控除対象配偶者減税有」と記載します。

年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6 年分の給与の収入金額が2,000 万円を超えるなどの理由で年末調整の対象とならなかった給与所得者の源泉徴収票には、摘要欄に定額減税等の内容について記載する必要はありません。源泉徴収税額の欄については、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入します。

ただし、年の中途で死亡した場合は、死亡の日の現況で判断しますので、死亡の日に扶養親族に該当するのであれば、その親族は年調減税額の計算に含めることになります。

なお、月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合は、年末調整時に精算します。

具体的には、その外国人技能実習生に居住者である同一生計配偶者や扶養親族がいない場合には、「源泉徴収時所得税減税控除済額0 円、控除外額30,000円」と記載します。

【岩井事務所だより】10月号「インボイス制度導入から1年」

2024/10/01

令和5 年10 月1 日からインボイス制度が始まり、今月で1 年になりますが、税務署には様々な問い合わせがあるようです。

そこで今回は、インボイス制度に関する問い合わせの多い質問を取り上げます。

【立替払い(取引先)】

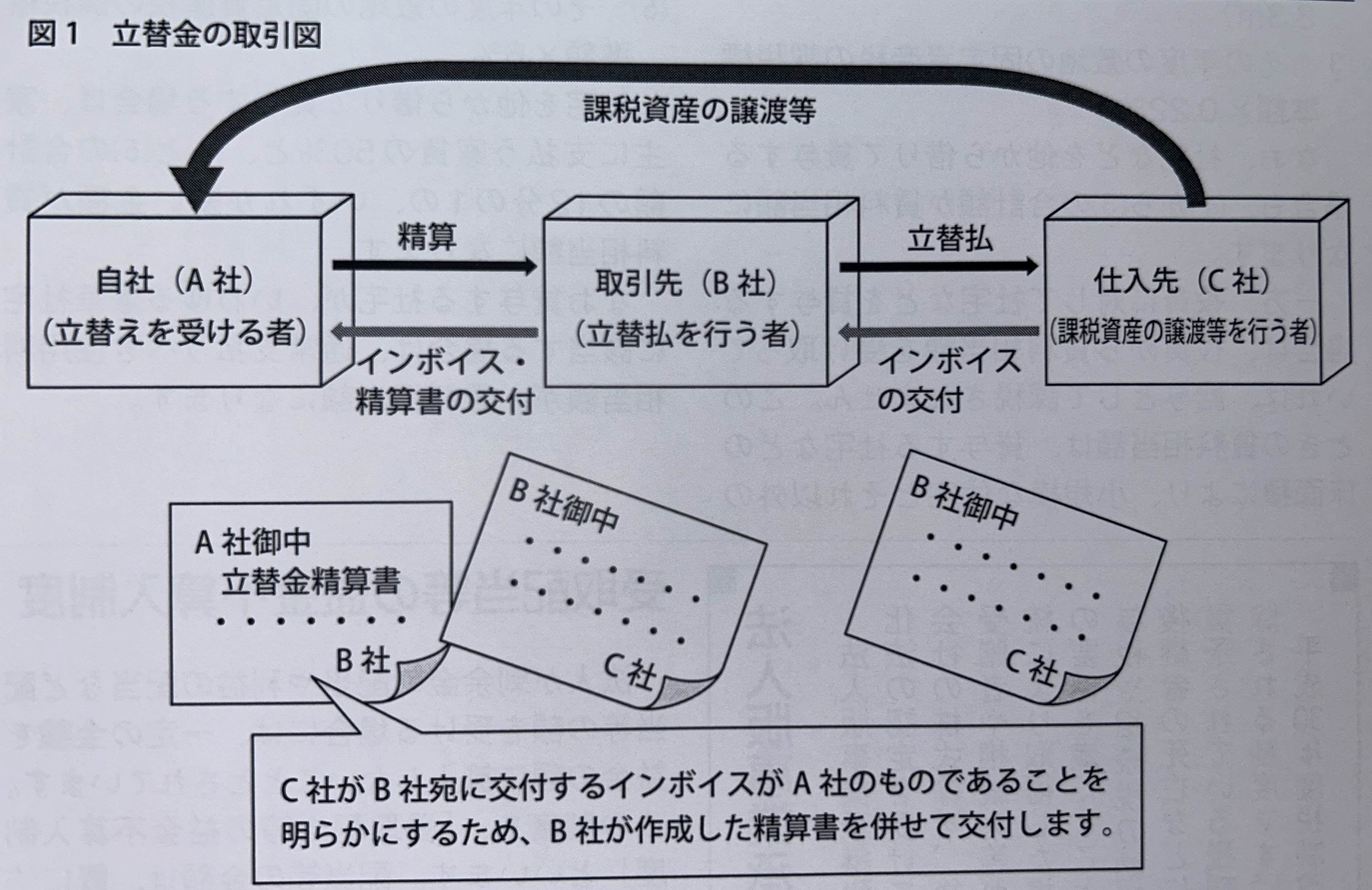

A 社が、取引先のB 社に経費を立て替えてもらった場合、経費の支払先であるC 社から交付されたB 社宛のインボイスをそのまま受領したとしても、受領したものを自社のインボイスとすることはできません。この場合は、立替払いをしたB 社から、立替金精算書の交付を受けることなどによって、C 社から行った課税仕入が自社のものであることを明らかにする必要があります。【図1】参照

なお、このようなケースで立替払いをするB 社がインボイス発行事業者ではない事業者であっても、C 社がインボイス発行事業者であれば、A 社は仕入税額控除を行うことができます。

【立替払い(従業員)】

従業員が、自社の事業に必要な物品を自ら購入し、宛名に従業員名が記載されたインボイスを受領した場合、このインボイスの保存のみでは、仕入税額控除を行うことはできません。この場合に仕入税額控除を行うためには、その従業員が自社に所属していることが明らかとなる従業員名簿などの保存を併せて行う必要があります。

なお、従業員名簿などがない場合は、宛名に従業員名が記載されたインボイスと、その従業員が作成した立替金精算書を受領・保存する必要があります。

【ETC】

クレジットカード会社がカードの利用者に交付する利用明細書は、利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付する書類ではないことや、課税資産の譲渡等の内容や適用税率などインボイスの記載事項を満たしていないことから、一般的にはインボイスには該当しません。

一方で、ETC システムを利用して、クレジットカードにより高速道路の利用料金を精算する会社も多くあります。この場合、高速道路の利用料金について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、高速道路会社が運営するホームページから、通行料金が確定した後に、簡易インボイスの記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」)をダウンロードし、それを保存する必要があります。

なお利用証明書のダウンロードは、クレジットカード利用明細書の受領ごとに行う必要はなく、利用した高速道路会社ごとに任意の一取引に係る利用証明書を一回のみ取得・保存すれば、保存要件を満たします。

【仮払消費税等の経理方法】

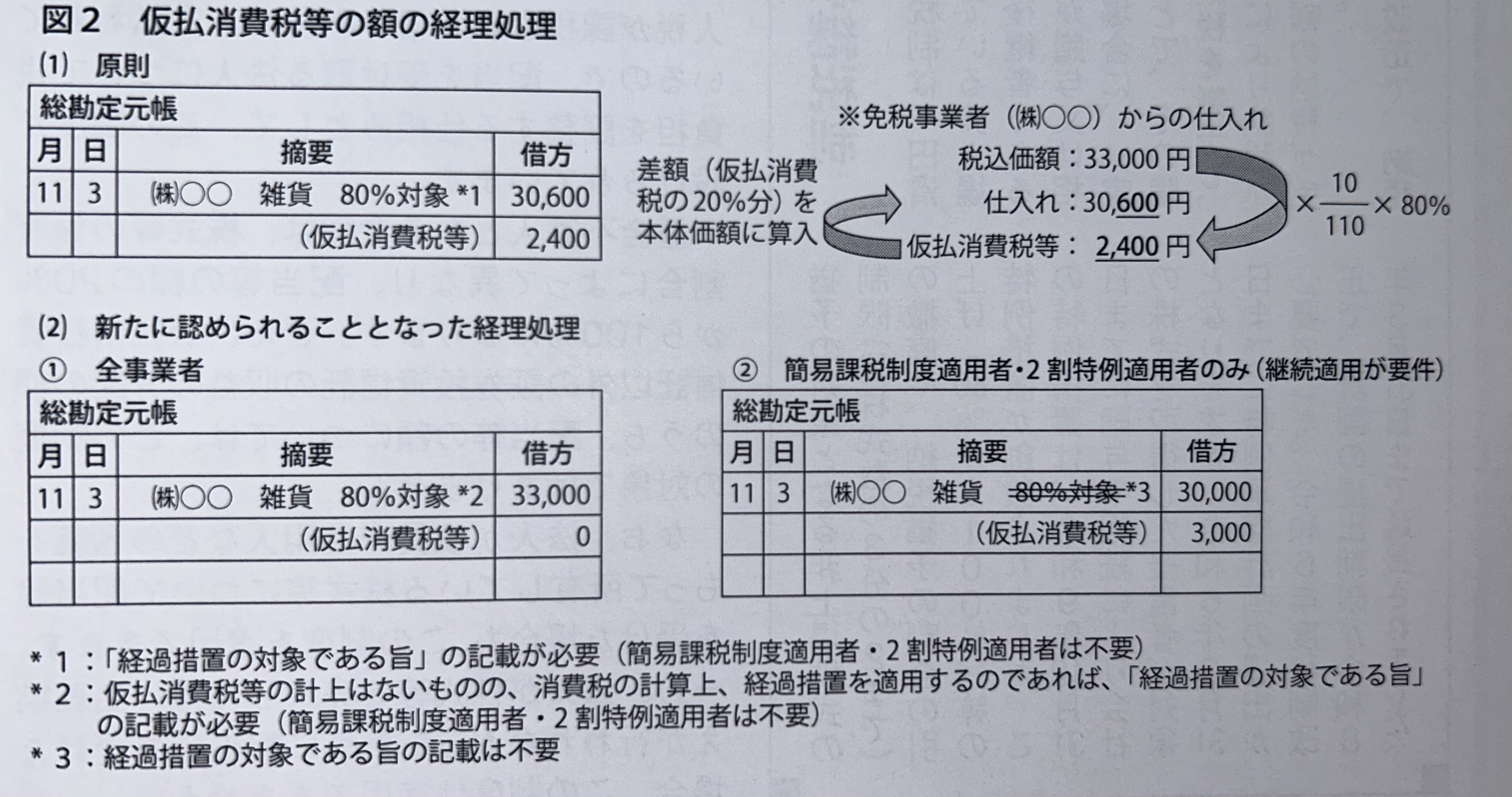

インボイス発行事業者以外の者からの仕入れには、仕入税額相当額の80%または50%を控除できる経過措置が採られています。税抜経理を行う場合、経過措置期間中はインボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%または50%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を仕入れ等の価額として所得税や法人税の計算を行うことが原則です。

この取扱いが見直され、経過措置期間終了後の原則となる取扱いを先取りして、インボイス発行事業者以外からの仕入れについて、消費税等の額を取引の対価の額と区分しないで経理することが認められることになりました。また、簡易課税制度を適用する事業者や、いわゆる2 割特例制度適用事業者については、仕入税額控除を適用するにあたってインボイス等の有無が要件とされていないことから、インボイス制度導入前と同様の額を仮払消費税等の額として計上する方法が認められることになりました。これらの経理方法は、令和5 年10 月1 日以降の取引について、適用することができます。【図2】参照

【出張旅費・通勤手当など】

従業員などに支給する出張旅費や宿泊費、日当などのうち、その旅行に通常必要と認められる部分の金額は、課税仕入に係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。この場合、従業員はインボイス発行事業者ではないためインボイスの交付は受けられませんが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です。

同様に、従業員などに支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額についても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除を行うことができます。

【岩井事務所だより】9月号「令和6年度税制改正 交際費等」

2024/09/02

交際費等のうち飲食費について、令和6 年度税制改正で取り扱いが変わりましたので、改正された内容について取り上げます。

なお今回の改正で、交際費等の損金不算入制度については、令和9 年3 月31 日まで適用期限が延長されました。

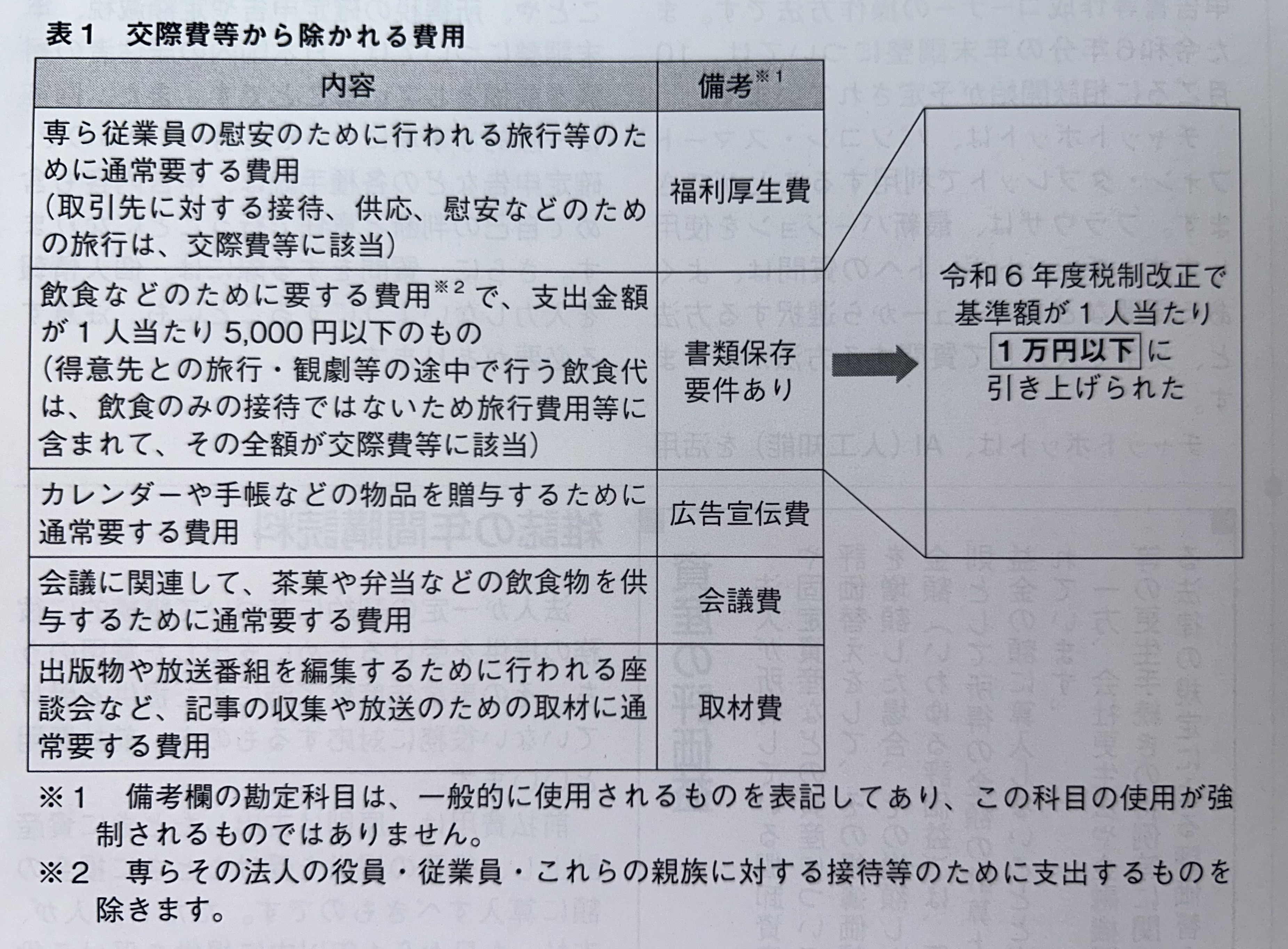

法人が、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答などをするために支出する費用を、交際費等といいます。接待費や機密費などの名目であっても、交際費等に含まれます。

一方、【表1】に示すように、専ら従業員の慰安のために行われる旅行などの費用や、カレンダーなどの物品を贈与するための費用、会議の際に飲食物を供与するための費用は、通常要するものである限り、交際費等から除かれます。また、平成18 年4 月1 日以後に開始する事業年度から、一人当たり5 千円以下の飲食費についても、交際費等から除かれることになりました。

一人当たり5 千円以下の飲食費が交際費等から除かれる規定を適用するためには、

・ 飲食等のあった年月日

・ 飲食等に参加した得意先などの氏名や自社との関係

・ 参加者数

・ 飲食等の金額や飲食店名、住所など

・ その他飲食費であることを明らかにする必要事項

が記載された書類を保存する必要があります。なお、この飲食費からは、自社の役員や従業員などの接待等のために支出するものは除かれます(以下同)。

基本的には、参加者全員の氏名を記載する必要がありますが、参加者の一部が不明の場合や参加者が多数の場合には、「◯◯会社・□□部・△△◇◇(氏名)部長 他10 名」などの記載であっても差し支えありません。この規定は、一人当たりの金額が5 千円以下の費用それ自体が対象となりますので、一人当たり5 千円を超える飲食費について、その飲食費のうち5 千円を超える部分だけを交際費等にし、5 千円以下の部分を交際費等から除外する経理処理は、認められません。

令和6 年度税制改正で、交際費等から除かれる飲食費の金額基準が、一人当たり5 千円以下から一人当たり1 万円以下に引き上げられました。

この改正は、令和6 年4 月1 日以後に支出する飲食費について適用されます。

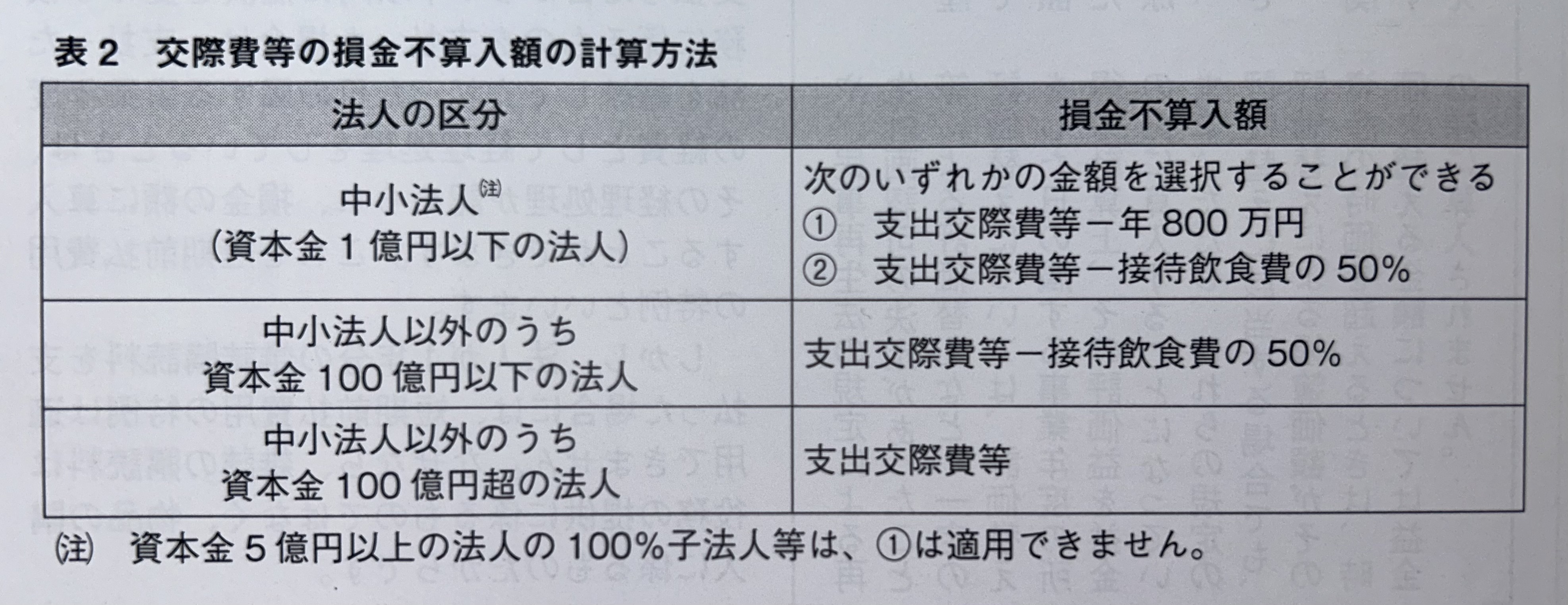

資本金又は出資金(以下「資本金」)が1 億円以下の法人について、交際費等の損金不算入額は、次のいずれかの金額とすることができます。

① 支出交際費等-年間800 万円

② 支出交際費等-接待飲食費の50%

ここで支出交際費等とは、その事業年度において支出する交際費等の額をいいます。また接待飲食費は、一人当たり5 千円(令和6年4月1日以後は1 万円)を超える飲食費で、法人がその事業年度に支出した金額の合計額のことです。なお、資本金が5 億円以上の法人の100%子法人や、資本金が1 億円超100 億円以下の法人は、前記②「支出交際費等-接待飲食費の50%」の金額が損金不算入額になります。資本金が100 億円を超える法人は、支出交際費等の全額が損金不算入額になります。【表2】参照

また、交際費等の金額の判定は、法人が適用している経理方法によって異なり、税抜経理方式の場合は税抜金額で、税込経理方式の場合は税込金額で算定した金額により行います。

【岩井事務所だより】8月号「中小企業倒産防止共済」

2024/08/01

中小企業倒産防止共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐために昭和53 年に創設された制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。昭和40 年代後半は、景気後退による倒産件数が増大しました。中小企業は取引先企業の財務情報などの入手が困難なため、突然の取引先企業の倒産で被害を受けることが多いことから、中小企業の相互救済の仕組みとして、中小企業倒産防止共済が始まりました。

今年度税制改正で、中小企業倒産防止共済掛金の損金算入に、一定の制限が設けられました。

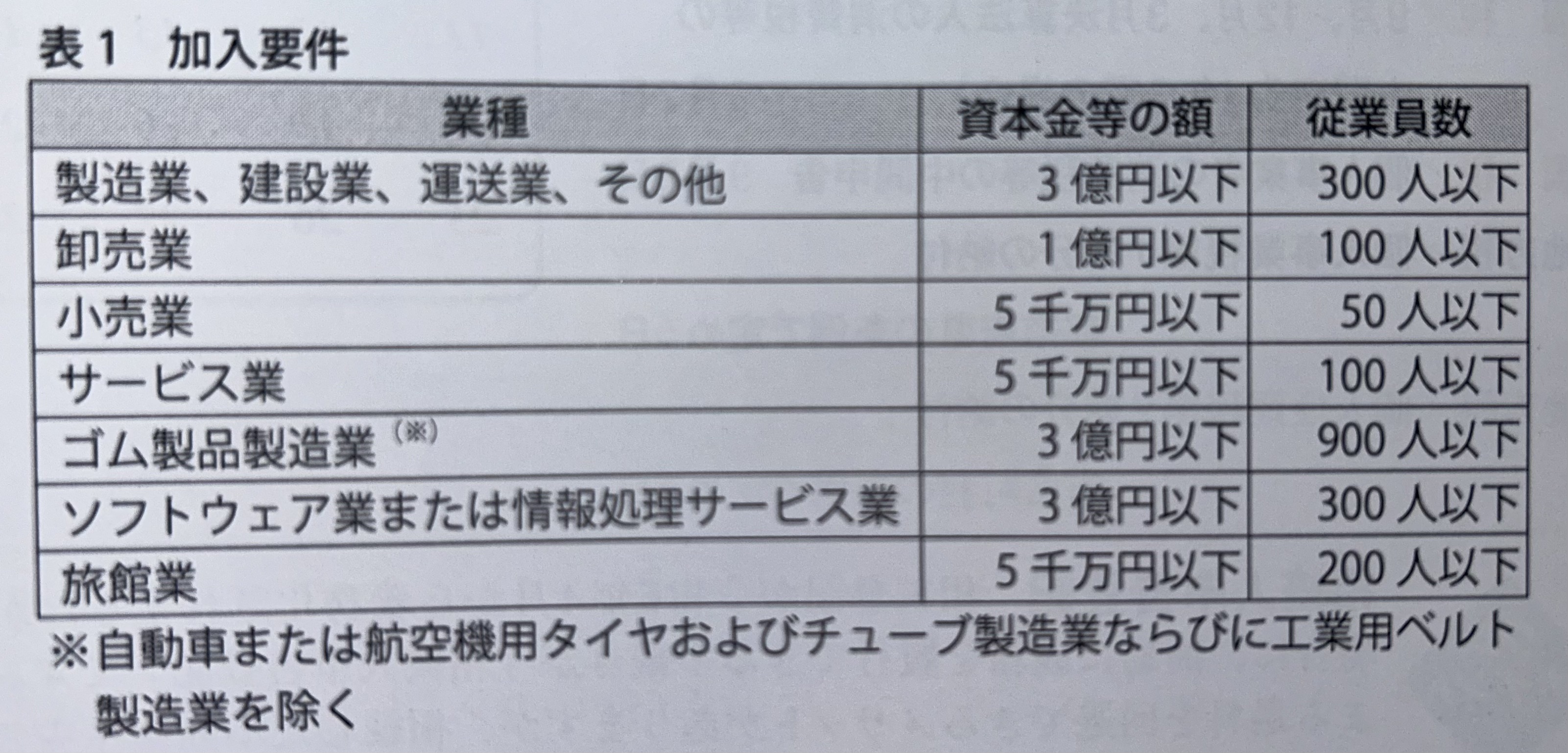

中小企業倒産防止共済に加入できる企業は、引き続き1 年以上事業を行っている中小企業者で、表1 の資本金等の額または従業員数のいずれかに該当する個人事業主または会社などです。ただし、住所や主たる事業の変更を繰り返し行っているため継続的な取引の状況把握が困難な企業など、一定の要件に該当する場合は、加入できません。

加入する際には、契約申込書や掛金預金口座振替申出書(※)等の書類を、中小機構と業務委託契約を締結している委託団体または金融機関(代理店)に提出をします。委託団体や代理店の求めにより、登記事項証明書や納税証明書、確定申告書などの書類の提示が必要になります。

※ 委託団体で申し込む場合は、事前に預金口座のある金融機関で確認を受けます。

共済掛金は、月額で5千円から20万円までの範囲で、自由に選択できます。そして掛金の総額が800 万円に達するまで、積み立てをすることができます。

掛金は、掛金前納申出書を提出することで、前納することができます。なお加入の申し込み時に前納を希望する場合は、契約申込書にその旨を記載します。

納付した掛金は、事業所得の必要経費または法人の損金の額に算入することができます。

共済の契約者は、「加入後6 か月以上を経過し、かつ6 か月以上の掛金を納付している」「共済契約者の直接の取引先事業者が倒産した」「取引先事業者の倒産により、売掛金債権などの回収が困難となった」などの条件を満たすと、共済金の貸付を受けることができます。

ただし共済金の額が少額などの一定の場合は、貸付を受けることができません。また取引先が夜逃げなどをした場合は、この制度でいう「倒産」には該当しないので、注意が必要です。

共済金の貸付には、担保や保証人は必要ありません。また、貸付利子は無利子です。ただし、貸付を受けた共済金の額の10 分の1 に相当する金額が、納付した掛金から控除されます。

なお共済金貸付制度とは別に、取引先が倒産していなくても臨時に事業資金が必要な場合に借入れできる、一時貸付金制度もあります。

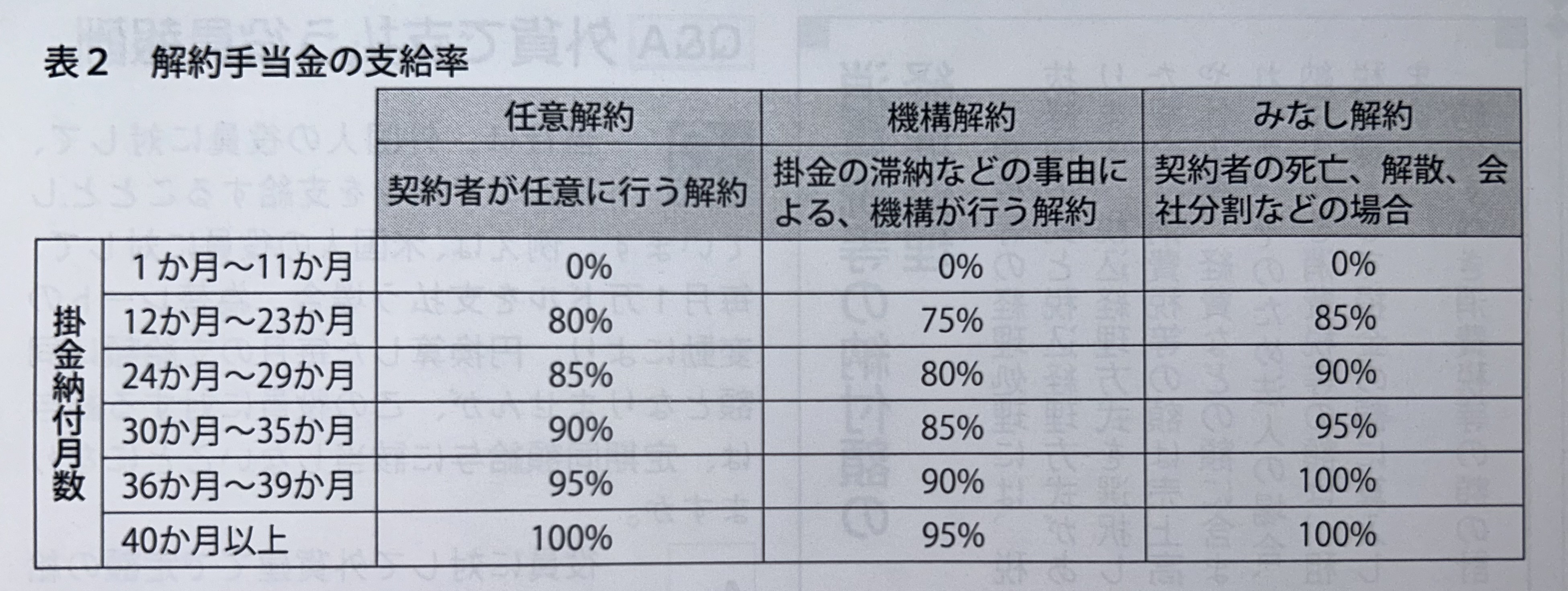

共済契約の解約には、「任意解約」「機構解約」「みなし解約」の3 つがあります。解約をした場合、掛金納付月数が12 か月以上のときは、掛金の納付月数等に応じて掛金総額の75%から100%相当額の解約手当金が支払われます(表2 参照)。

解約手当金は、事業所得の収入金額または法人の益金の額に算入されます。

昨今、中小企業倒産防止共済については、加入後3年目から4 年目に解約し、その後すぐに再加入する件数が増えています。前述のように共済掛金には、事業所得の必要経費または損金の額に算入することができるという税制上の優遇措置があり、加入者へのアンケートでも、この税制上の優遇措置があることが加入の決め手であるという回答が全体の約3 割を占めています。また、インターネットなどでも、もっぱら節税をアピールして中小企業倒産防止共済への加入を勧めるものが数多く存在しています。

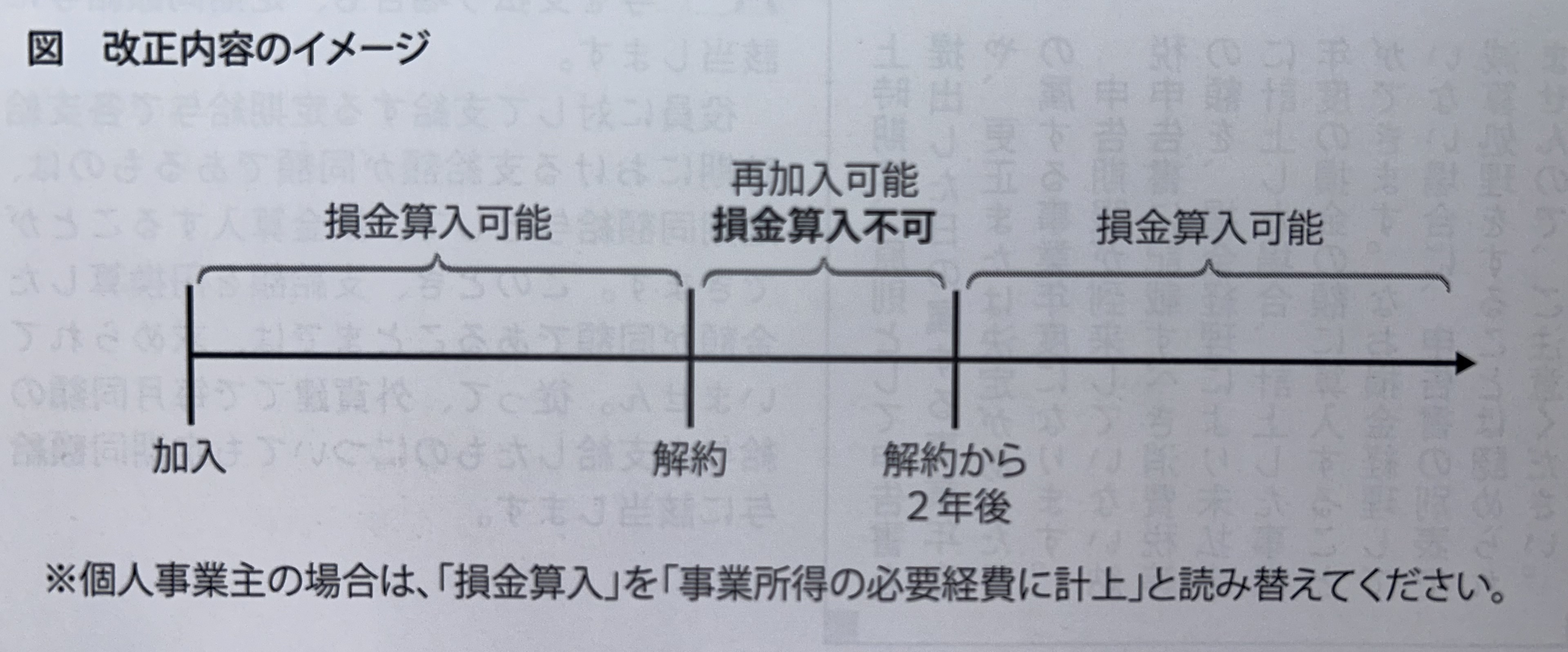

そのような状況から、令和6 年度税制改正で、中小企業倒産防止共済を解約したあと再加入した場合、解約した日から2 年を経過する日までの間に支出する共済掛金については、事業所得の必要経費または法人の損金の額に算入することができないことになりました(図参照)。この改正は、令和6 年10 月1 日以後の解約について適用されます。

【岩井事務所だより】7月号「令和6年度税制改正 賃上げ促進税制の見直し」

2024/07/01

企業や事業者が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税または所得税から税額控除できる「賃上げ促進税制」が、令和6 年4 月から大きく見直されました。

改正前の賃上げ促進税制は、国内雇用者に支給した給与などの額(以下、雇用者給与等支給額)が、前年度と比べて増加した場合に、その一定割合を法人税額または事業所得に係る所得税額(以下、法人税額等)から控除する制度です。控除される税額は、通常は増加額の15%ですが、一定の要件を満たすと、控除率が上乗せされます。

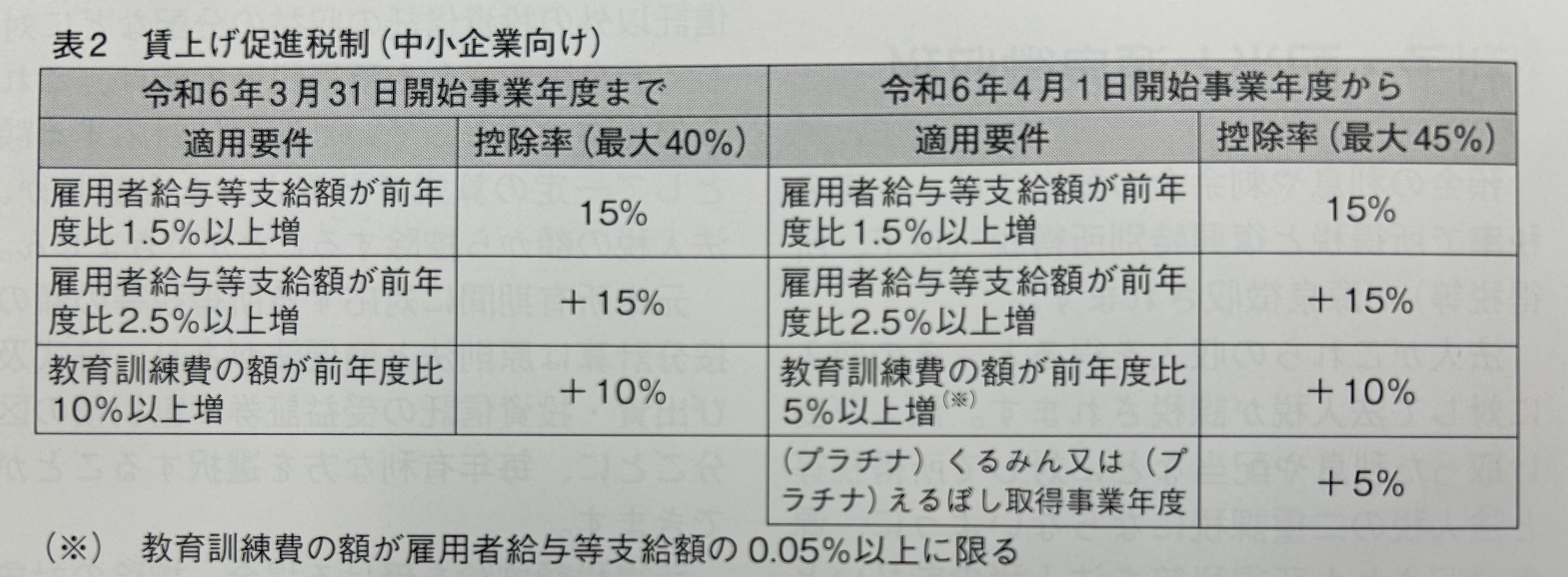

従来の制度は、全企業向けと中小企業向けに区分されていました。中小企業向けの場合、雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合に、増加額の15%を法人税額等から控除することができます。さらに、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合には、控除率が15%上乗せされて、増加額の30%を法人税額等から控除することができます。また、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加している場合には、控除率が10%上乗せされます。

この制度における「給与等」は、給料や賃金・賞与などの性質を有するものを指します。従って、所得税法の規定で非課税とされる通勤手当等についても「給与等」に含まれます。ただし、合理的な方法で継続的に非課税とされる通勤手当等の額を含めずに国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をすることも認められます。

国内雇用者は、法人または個人事業主が作成した賃金台帳に記載された者を指しますので、パートやアルバイト、日雇い労働者も含まれます。ただし、使用人兼務役員を含む役員と役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まれません。

令和6 年度の税制改正で、全企業向けと中小企業向けとの間に「中堅企業向け」という区分が設けられ、全企業向けと中堅企業向けは増加額の最大35%、中小企業向けは増加額の最大45%の税額控除を受けられるようになりました(表参照)。

(1) 賃上げ要件と基本控除率

全企業向けでは、継続雇用者の給与等支給額の増加率が3%以上から7%以上の区分に応じて、全雇用者の給与等支給額の増加額の10%〜25%の税額控除を適用することができます。

今回の改正で新設された中堅企業向けは、青色申告書を提出する従業員数2 千人以下の企業または個人事業主で一定の者が対象です。

中堅企業向けでは、継続雇用者の給与等支給額の増加率が3%以上の場合は全雇用者の給与等支給額の増加額の10%、増加率が4%以上の場合は25%の税額控除を適用することができます。ここで継続雇用者とは、前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者で、一定の要件を満たした者をいいます。

中小企業向けでは、賃上げ要件と基本控除率に変更はありません。

(2) その他の上乗せ措置

全企業向け・中堅企業向け・中小企業向けそれぞれで、教育訓練費が前年度より一定の割合以上増加した場合には、税額控除率の上乗せがあります。この増加割合の要件が、中小企業向けでは5%以上に引き下げられるなど緩和されました。

また、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)を受けた場合や、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣の認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)を受けた場合にも、税額控除率が上乗せされることになりました。

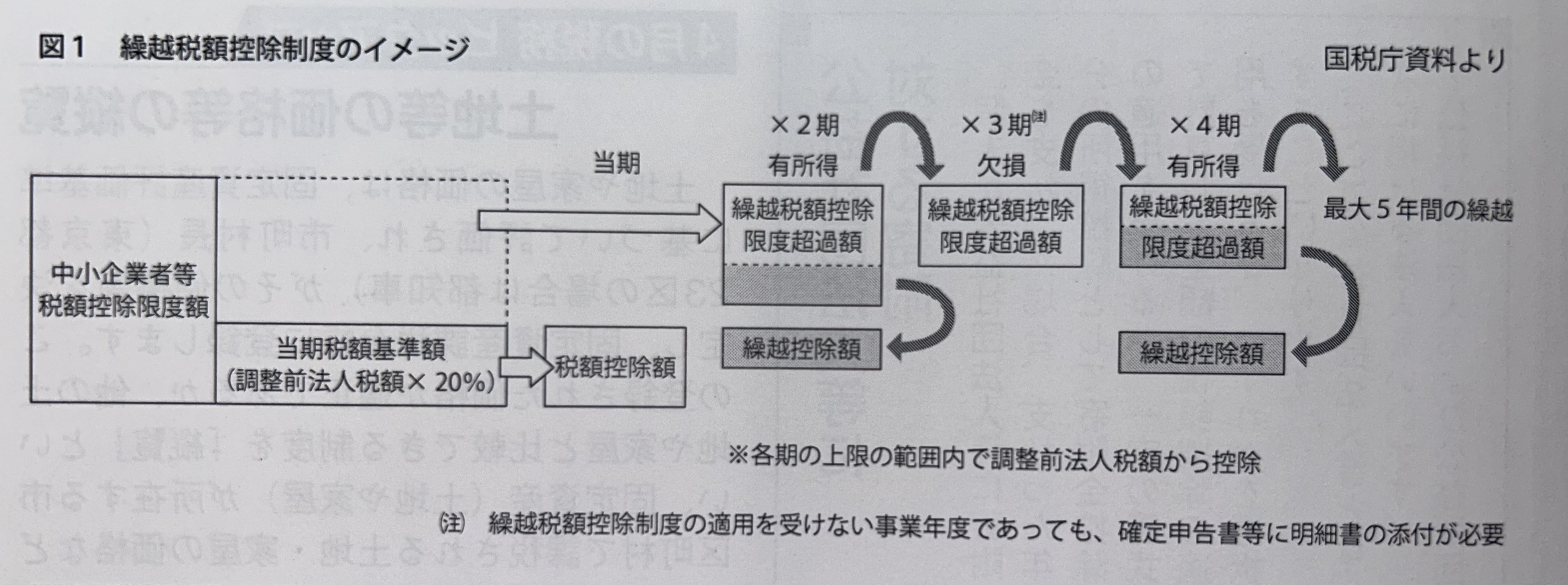

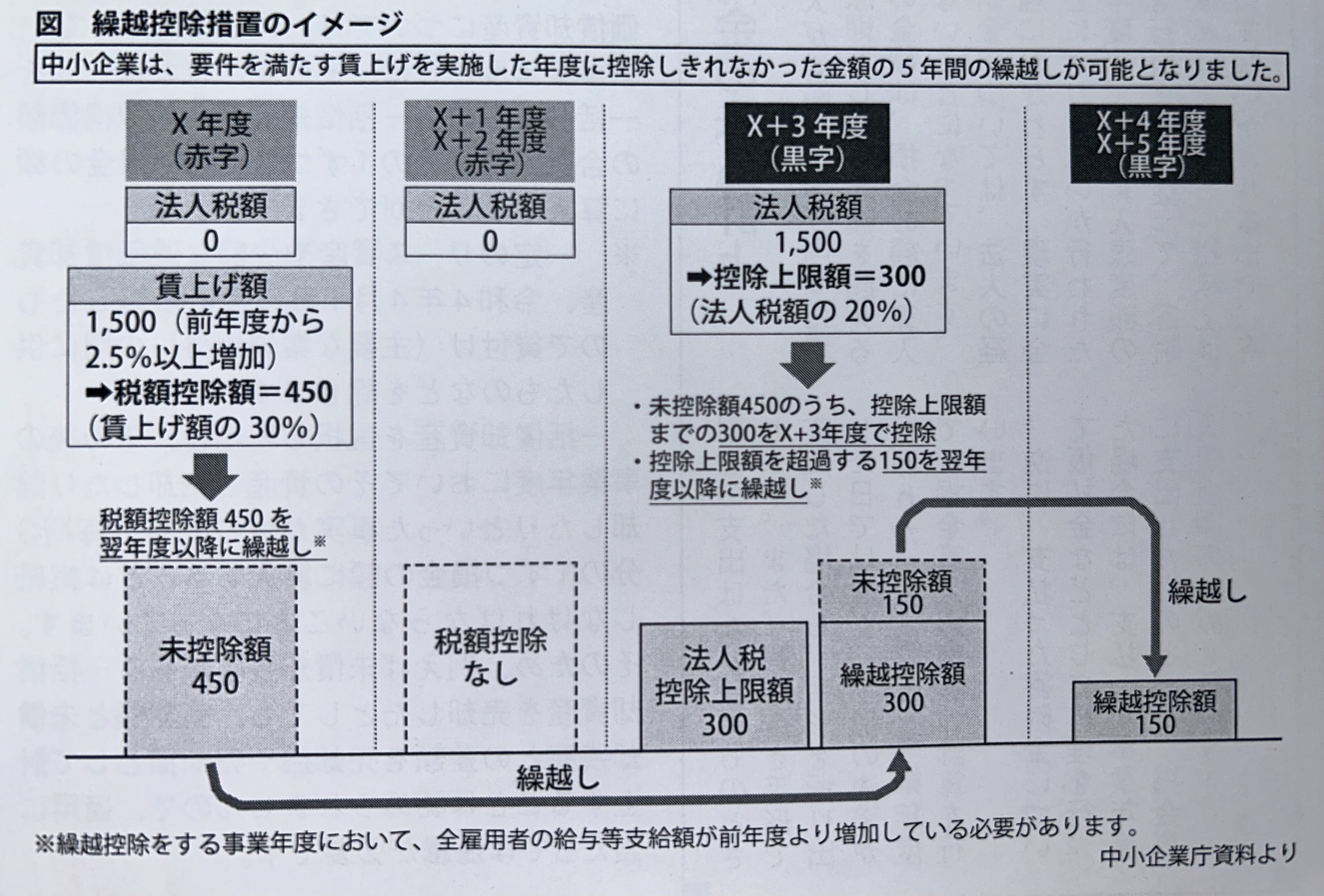

(3) 繰越控除

賃上げ促進税制は、法人税額等の20%が、控除の上限額になります。そのため、例えば赤字で法人税額が0 円だった場合は、給与の増加率が要件を満たしていても、税額控除を適用することができませんでした。今回の改正で、中小企業者等については、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を5 年間にわたって繰り越すことが可能になりました。繰越控除は、繰越控除をする事業年度において全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用することができます。また繰越控除を適用する事業年度の法人税額等の20%が、控除の限度額になります(図参照)。

(4) 適用開始日

これらの改正は、令和6 年4 月1 日以後に開始する事業年度(個人事業主については令和7 年分)から適用になります。

【岩井事務所だより】6月号「給与所得者の定額減税」

2024/06/03

令和6年6月から所得税と住民税を合わせて、1人4万円の定額減税が実施されます。今回は、6月からの給与支払事務において注意すべきポイントを、所得税の定額減税に絞って取り上げます。

令和6年分の所得税について、「定額減税」の適用を受けることができる人は、令和6年分の所得税の納税者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の人です。給与収入のみの人であれば、年収が2000万円(23歳未満の扶養親族がいるなど一定の要件を満たす場合は2015万円)以下の人が該当します。

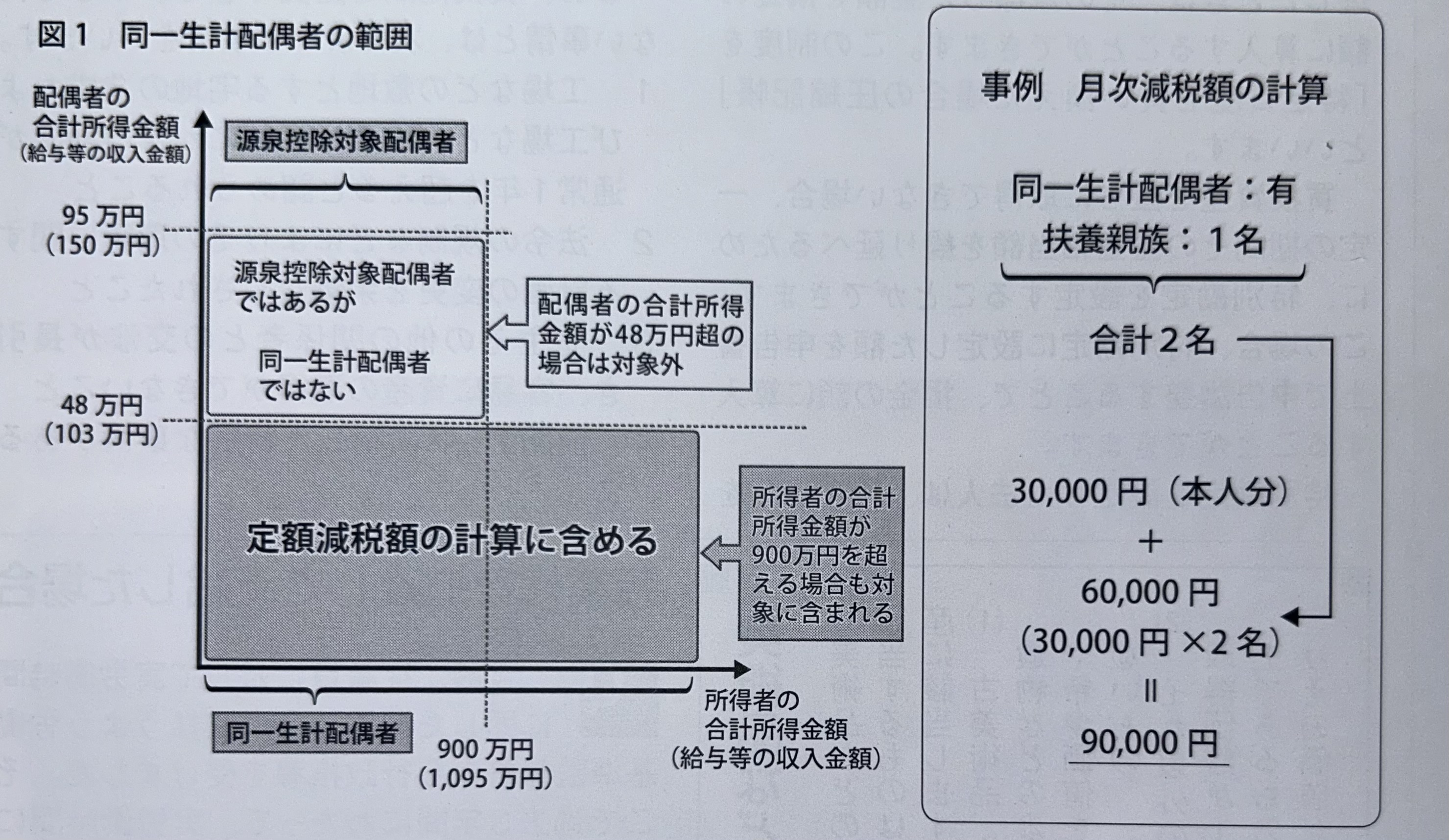

所得税の定額減税の額は、①本人分3万円、②同一生計配偶者及び扶養親族1人あたり3万円の合計額になります。

給与所得者に対する定額減税は、給与の支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。控除対象者は、令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人(いわゆる甲欄適用者)です。

給与の支払者は、令和6年6月1日以後に支払う給与などに対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する「月次減税事務」を行うことになります。

控除対象者は、令和6年6月1日現在で給与の支払者のもとで勤務している甲欄適用者(「基準日在職者」といいます。)です。この時点では、合計所得金額(見積額)に関わらず、合計所得金額が1805万円を超えると見込まれる基準日在職者に対しても、月次減税事務を行います(下表参照)。

給与所得の源泉徴収税額から控除する月次減税額は、同一生計配偶者と扶養親族の数によって計算されます(次頁事例参照)。このとき、同一生計配偶者と扶養親族は、毎月の給与や賞与における源泉徴収税額の計算のための「扶養親族の数」とは、範囲が異なります。

同一生計配偶者は、源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人です。ただし青色事業専従者は除きます(次頁図1参照)。

扶養親族は、所得税法上の控除対象扶養親族だけではなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。16歳未満の扶養親族は、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄に記載されています。なお、同一生計配偶者も扶養親族も非居住者は対象ではありませんので、注意が必要です。

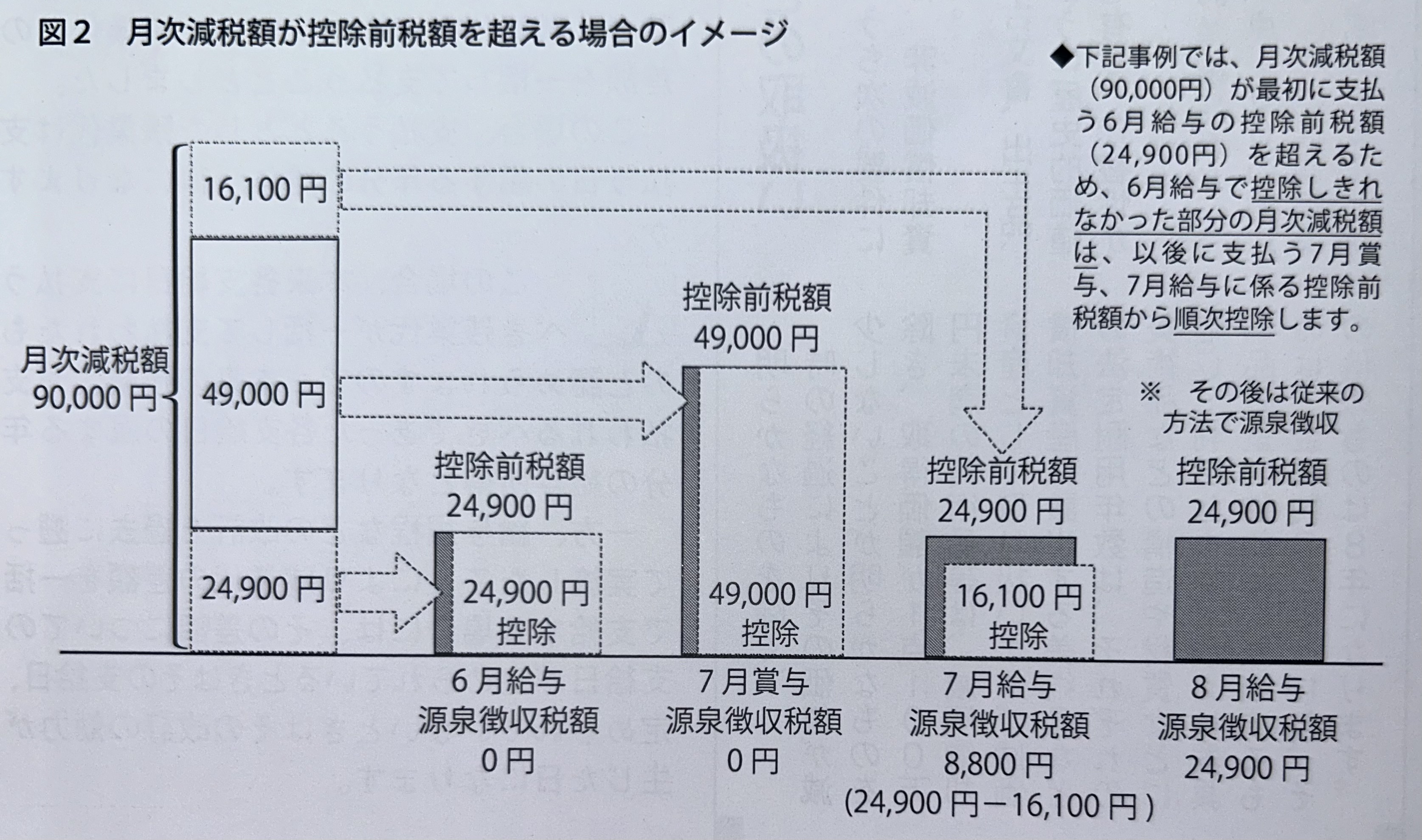

令和6年6月1日以後に支払う給与や賞与について、給与などの支払いをする際には、まず現行の所得税法の規定などにより税額(「控除前税額」といいます。)を計算します。そして、控除前税額から月次減税額を控除した差額を、実際に源泉徴収する税額として、給与などの支払いを行います。このとき、控除しきれない月次減税額は、次回に支払う給与や賞与に対する控除前税額から控除することになります(次頁図2参照)。

給与の支払者は、各月の月次減税事務が終了したら、納付書に必要事項を記載して、納付すべき源泉徴収税額がある場合には、法定納期限までに納付をすることになります。このとき納付書の税額欄に記載する金額は、控除前税額から月次減税額を控除した後の金額を集計した金額になります。

年末調整の際に、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務を「年調減税事務」といいます。対象者は、原則として年末調整の対象となる人で、年末調整により算出される年間の所得税額から年調減税額を控除した後の金額により年調年税額を計算します。

なお、年調減税の詳細は9月ごろに公表される予定です。

【岩井事務所だより】5月号「グループ会社間の取引」

2024/05/07

企業グループにより一体的に経営が行われていることに対して、課税関係についてもグループ全体を一体として捉える「グループ法人税制」があります。グループ法人税制は平成22年度の税制改正で創設された制度ですが、意外と多くの法人が対象になりますので、思わぬ課税がされないように制度の内容を紹介します。

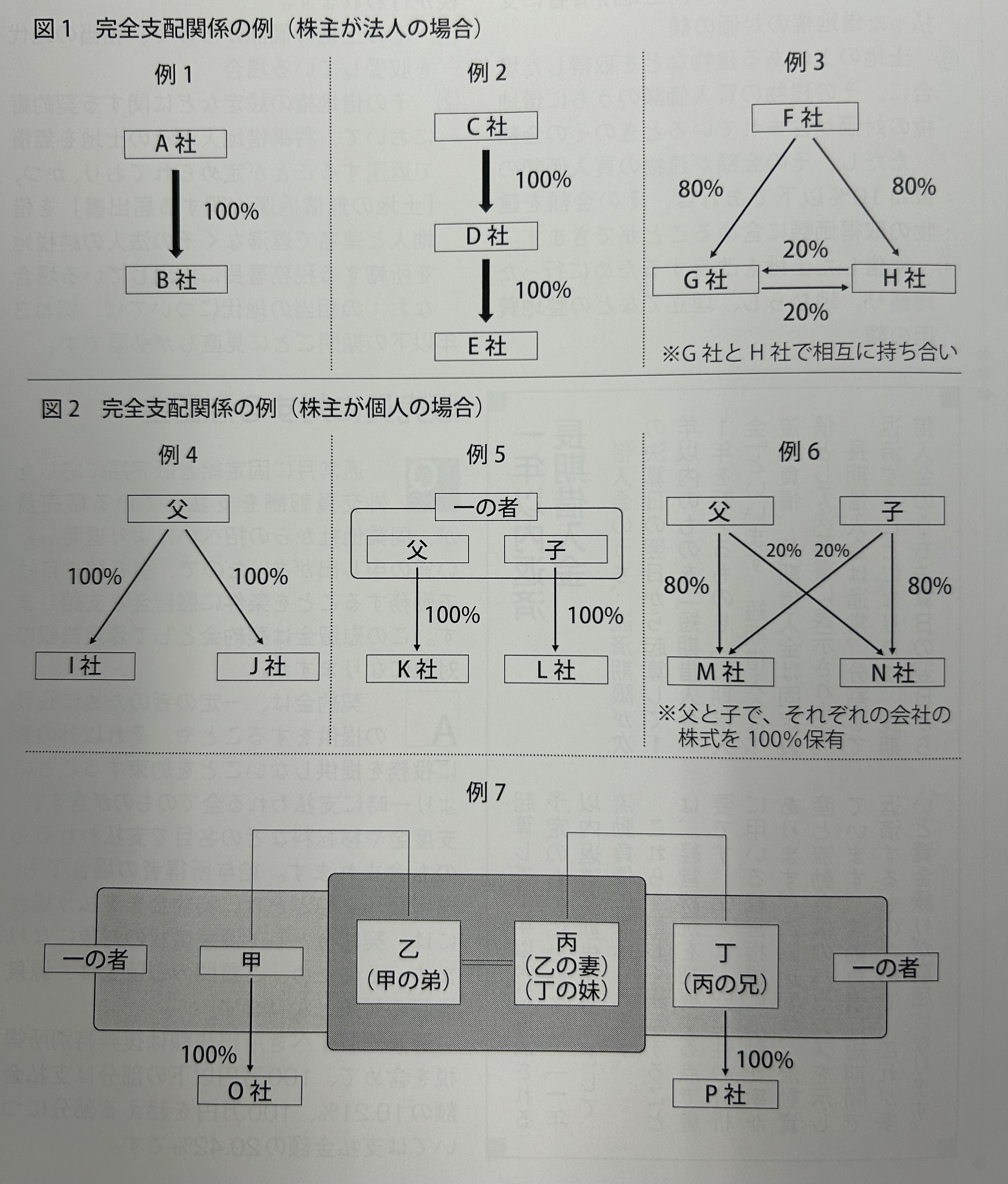

グループ法人税制は、完全支配関係(100%グループ内の関係)のある法人が対象になります。完全支配関係とは、①一の者が発行済株式もしくは出資の全部を直接もしくは間接に保有する関係(以下、「当事者間の完全支配の関係」といいます)、又は、②一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係、をいいます。

図1の例1では、一の者(A社)がB社の株式を100%保有しているので、完全支配関係があります。例2は、一の者(C社)と直接完全支配関係がある法人(D社)がE社の株式を100%保有しているので、C社とE社との間に完全支配関係があります。相互に株式の一部を持ち合いしている場合も同様です。例3の場合、F社とG社、F社とH社だけではなく、G社とH社との間にも完全支配関係があります。

一の者が個人の場合は、その者(株主等)の親族や使用人など、その者と特殊の関係にある個人を含みます(表1参照)。

図2の例4のように、一の者(父)がI社とJ社の株式を100%保有している場合、I社とJ社の間に完全支配関係があります。例5のようにK社の株主とL社の株主が親族の場合も、一の者がそれぞれの会社の株式を100%保有していることになりますので、K社とL社との間に完全支配関係があります。

1人が1社の株式を100%保有していなくても、例6のように親子でM社とN社の株式を100%保有している場合も、M社とN社との間に完全支配関係があります。さらに例7のように、O社の株主(甲)とP社の株主(丁)とは親族関係がありませんが、O社については甲・乙・丙が一の者になり、P社については乙・丙・丁が一の者になるため、O社とP社との間には、同一の者(乙又は丙)による完全支配関係があることになります。

完全支配関係がある会社間の取引については、様々な制度が適用されます。これをグループ法人税制といいます。

完全支配関係がある2社間で一定の資産を売買した場合には、譲渡損益は繰り延べることとされています。対象となる資産は、固定資産や棚卸資産たる土地、有価証券、金債権、繰延資産ですが、売買目的有価証券や譲渡直前の帳簿価額が1,000万円未満のものなどは除かれます。

通常、法人間で寄附金に該当する取引があった場合、寄附をした法人については損金算入限度額を超える寄附金の額は損金の額に算入されません。一方で寄附を受けた法人については、寄附金の額が益金の額に算入されます。しかし、グループ法人税制では、法人による完全支配関係がある法人間(例の1〜3)で寄附金に該当する取引があった場合、寄附をした法人については、寄附金の全額が損金の額に算入されません。一方、寄附を受けた法人については、その全額が益金の額に算入されないことになっています。

また、令和4年4月1日以後開始事業年度から、完全支配関係がある内国法人に対して有する金銭債権は、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には含まれないことになり、貸倒引当金の対象外となりましたので、注意が必要です。

【岩井事務所だより】4月号「相続土地国庫帰属制度」

2024/04/08

相続により土地を取得したものの、その土地から遠くに住んでいて利用できないことや、管理の負担が大きいことなどの理由で、その土地を手放したいというニーズが高まっています。そのような土地が管理できないまま放置されることで、所有者不明土地になることを予防するため、相続などによって土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合には、その土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度が「相続土地国庫帰属制度」です。

相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈によって土地の所有権や共有持分を取得した人が手続きを行うことができます。この制度における遺贈とは、遺言により特定の相続人に財産の一部や全部を譲ることをいいます。

手続きは、相続などによって取得した土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を、法務大臣に対して申請をします。実際に申請をする際の申請先は、承認申請を受けようとする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。法務局・地方法務局の支局や出張所では受け付けてい

ません。

なお、審査手数料として、土地一筆あたり1万4,000円が必要です。また申請をする際には、法務局に事前相談をしてください。

申請を受けた法務大臣は、審査のために必要と判断したときは、法務局の担当官に調査をさせることができます。そして、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断されると、その土地の所有権が国庫に帰属されることが承認されます。承認を受けた人が一定の負担金を国に納付すると、その土地の所有権が国庫に帰属します(表参照)

この制度についての申請ができる人は、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。売買などのように相続等以外の原因で自ら土地を取得した人や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的にこの制度を利用することはできません。

相続等により土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことで、この制度を利用することができます。また売買などにより共有持分を取得した共有者がいる場合でも、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことができます。

相続土地国庫帰属制度では、申請の段階で直ちに却下となる土地(却下要件)と、審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地(不承認要件)が定められています。

却下要件は、①建物がある土地、②担保権や使用収益権が設定されている土地、③他人の利用が予定されている土地、④特定有害物質により土壌汚染されている土地、⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地、の5つがあります。これらのいずれかに該当する土地については、承認申請をすることができません。

不承認要件は、①一定の勾配や高さの崖があり、かつ管理に過分な費用や労力がかかる土地、②土地の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地、③土地の管理や処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地、④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地、⑤その他、通常の管理や処分に当たって過分な費用や労力がかかる土地、の5つがあります。審査によってこれらのいずれかに該当する土地と判断されると、国庫帰属を不承認とする処分がされます。

【岩井事務所だより】3月号「令和6年度税制改正(案)のポイント」

2024/03/04

令和6年度税制改正(案)では、給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(いわゆる賃上げ促進税制)の見直し、所得税や個人住民税の定額減税、住宅取得等資金贈与の非課税措置の延長などが行われます。

なお、児童手当の所得制限撤廃に伴う16歳から18歳までの扶養控除の引き下げ、ひとり親の自立支援に向けたひとり親控除の所得要件の引き上げ(緩和)や控除額の増加は、令和7年度税制改正に持ち越されました。

主な改正項目を整理すると、下表のようになります。

なお、前年以前の改正項目で適用時期が今年以降の項目も記載しています(表1参照)。

賃上げ促進税制とは、雇用者の給与等の支給額が増加した場合に、法人税を減額する制度です。改正前の制度では中小企業の場合は、雇用者全体の給与等支給額が、前年度と比べて1.5%以上増加した場合には増加額の15%の税額控除が、2.5%以上増加した場合には30%の税額控除が受けられます。さらに教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加した場合には前記の控除率に加えて10%の税額控除を受けることができ、最大で40%の税額控除を受けることができます。

今回の税制改正では、従来の賃上げ要件や控除率は維持されつつ、「(プラチナ)くるみん認定」又は「(プラチナ)えるぼし認定」を受けた事業年度については、控除率が加算され、控除率は最大45%となります。また、教育訓練費についても要件が改正されます(表2参照)。さらに控除しきれない金額については、5年間繰り越すことができるよう見直され、適用期限が3年延長されます。

令和6年分の所得税と個人住民税について、合わせて4万円の定額減税が行われます。

具体的には、納税者と配偶者・扶養親族1人につき、令和6年分の所得税が3万円、令和6年度分の個人住民税が1万円減税されます。ただし、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の人に限られます。この金額は、給与所得のみの人の場合、年収に換算すると2000万円になります。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は、父母や祖父母などの直系尊属から受けた贈与によって、自分が居住するための住宅用家屋の新築・取得や増改築などの対価に充てるための金銭を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税になる制度です。非課税限度額は、省エネ基準を満たす住宅の場合は1000万円、それ以外の住宅の場合は500万円です。

今回の税制改正で、省エネ基準の等級を引き上げた上で、適用期限が3年間延長されます。

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は、居住年が令和6年以降の場合は、対象となる住宅が認定住宅などに限られ、借入限度額も引き下げられます。

しかし、改正により、子育て世帯や若者夫婦世帯への税制面の支援を強化するため、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者は、借入限度額の上乗せ措置が講じられます。

子育て世帯等における借入限度額は、具体的には表3のようになります。

⑴ 令和7年4月1日から、特定特許権等の譲渡や貸付を行った場合には、一定の金額を損金の額に算入することができるイノベーションボックス税制が創設されます。

⑵ 交際費等の損金不算入制度については、飲食費の基準が1人あたり5000円以下から1万円以下に引き上げられた上、適用期限が3年間延長されます。

なお、適用期限を迎える中小法人の交際費課税の特例も、期限が3年延長されます。

⑶ 資本金が1億円を超える企業が対象の外形標準課税について、課税逃れを防ぐため、企業が資本金を1億円以下に減らし資本剰余金として計上しても、あわせて10億円を超える場合は課税の対象とされます。ただし、中小企業への影響が出ないよう、新しい基準が適用される前に、資本金が1億円以下で現行の基準に該当していない企業は、原則、課税の対象にはならない仕組みとなります。令和7年4月からの施行です。

⑷ 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額(年間の取得価額の合計額300万円を限度)を損金の額に算入することができる少額減価償却資産の特例が2年延長されます。

⑸ (独)中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業の掛金に係る特例措置について、共済契約の解除があった場合、解除の日以後2年を経過する日までに支出する共済掛金については、特例を適用できなくなります。

【岩井事務所だより】2月号「確定申告のポイント」

2024/02/05

今年も確定申告の時期になりました。昨年と比べて大きな改正はありませんが、令和5 年分のポイントを整理します。次頁に確定申告の主な対象者や注意点をまとめたチェックリストがありますので、ご活用ください。

令和5 年分の確定申告と納税の期限は、令和6 年3 月15 日です。窓口での相談と申告書の受付は、令和6 年2 月16 日から始まります。なお、還付申告は2 月15 日以前でもすることができます。

確定申告の必要がない人の還付申告については、還付申告をする年分の翌年1 月1 日から5 年間行うことができますので、令和5 年分については令和10 年12 月31 日まで申告が可能です。

⑴ e-Tax の利便性向上

国税庁のホームページには、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで、申告書や青色決算書などを作成し、e-Tax による送信(申告書の提出)ができる「確定申告書等作成コーナー」があります。確定申告書等作成コーナーには、マイナポータルを経由して控除証明書などのデータを一括で取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力できる、マイナポータル連携という機能が備わっています。令和5 年分から、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金が、この機能の対象になります。

⑵ 公金受取口座登録制度

給付金などを受け取るための口座として、本人名義の口座を「公金受取口座」として登録ができます。登録可能な預貯金口座は、一人1 口座のみです。公金受取口座は、緊急時の給付金だけではなく、年金や児童手当、所得税の還付金などの受取りにも利用できます。確定申告書には、還付金の受取口座を公金受取口座として登録することや、既に登録済みの場合は、公金受取口座を還付金の受取口座として指定することができるチェック欄が設けられています。

最後に、確定申告で誤りが多い事例を3 つ紹介します。

事例①

令和2 年分から給与所得控除額と公的年金等控除額が一律10 万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。それに伴い、給与等の収入金額が850 万円を超える場合で年齢23 歳未満の扶養親族を有するなど一定の要件を満たすときは、給与所得から所得金額調整控除を行います。控除額や所得金額調整控除の適用誤りがみられます。

事例②

医療費控除に、薬局で購入した日用品が含まれている誤りがみられます。また、高額療養費や生命保険会社などからの入院給付金、出産育児一時金など、医療費が補填される金額が医療費の額から差し引かれていない事例もあります。

事例③

合計所得金額が1000 万円を超える人は、配偶者控除や配偶者特別控除を適用できません。また合計所得金額が2500 万円を超える人は、基礎控除を適用できません。合計所得金額が2400 万円以下の人は48 万円の基礎控除を適用できますが、2400 万円を超え2500万円以下の人は、合計所得金額に応じた控除額が適用されます。これらの控除の適用についての誤りもみられます。

【岩井事務所だより】1月号「償却資産申告書・法定調書の作成と提出」

2024/01/05

1 月は、償却資産申告書や法定調書などを作成し、提出しなければなりません。事業者にとって重要な手続きですので、ポイントを整理します。

償却資産とは、土地や家屋以外の事業用に供することができる資産のうち、一定のものをいいます。事業に用いる機械や器具備品などが対象になります。

償却資産は、①構築物・建物附属設備、②機械及び装置、③船舶、④航空機、⑤車両及び運搬具、⑥工具・器具及び備品に分類されます。

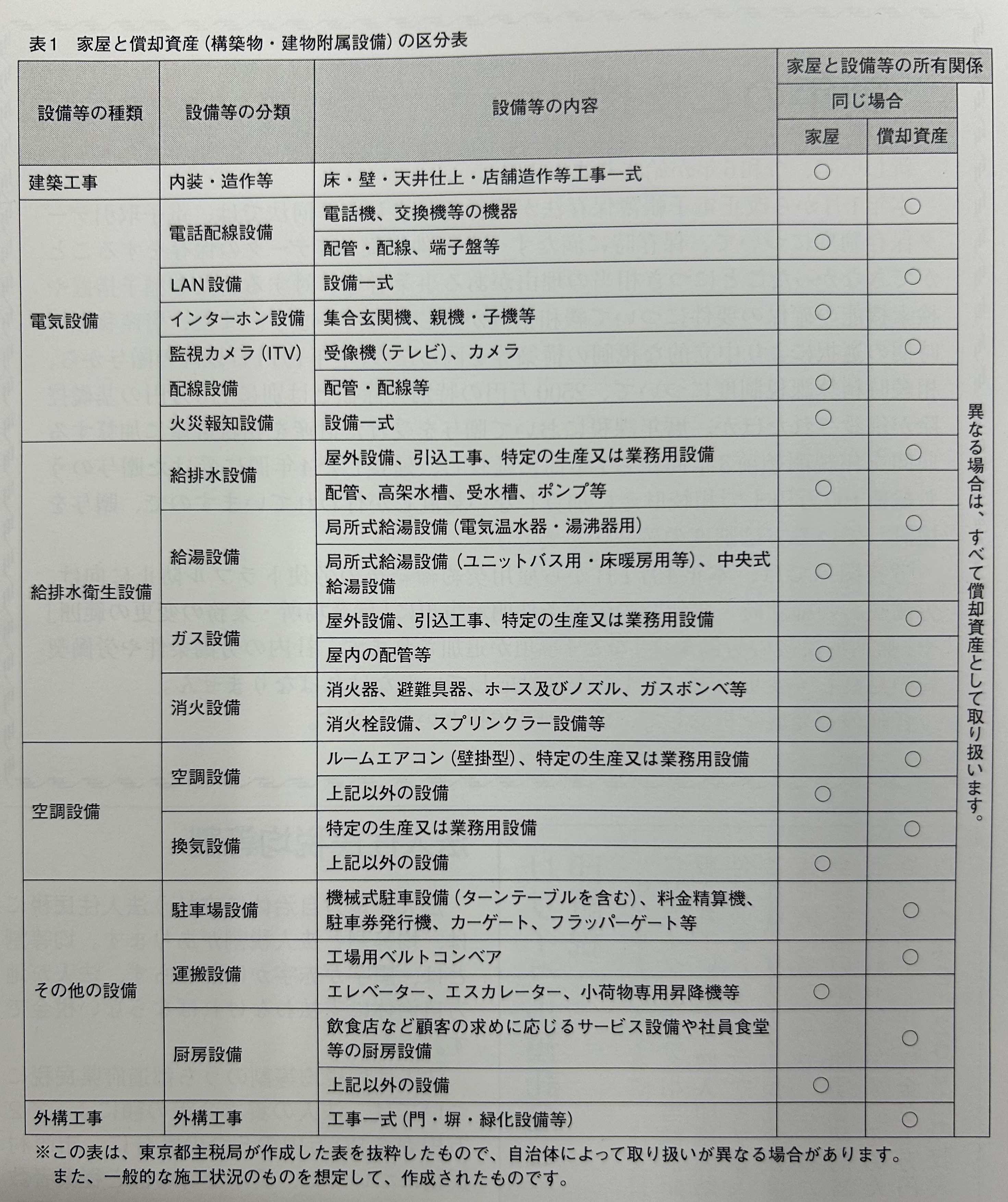

これらのうち、構築物・建物附属設備と家屋(建物)の区分については、設備と家屋の所有者が同じか異なるかによって、取り扱いが異なりますので注意が必要です。(表1 参照)

償却資産申告の対象は、令和6 年1 月1 日現在において、事業の用に供することができる資産です。耐用年数が経過して償却済みになっている資産や、租税特別措置法の規定を適用して即時償却などをしているもの、簿外資産や遊休・未稼働の資産なども申告しなければなりません。一方、自動車税や軽自動車税の課税対象となるべきものや、無形固定資産・繰延資産などは、申告をする必要はありません。

償却資産の申告は、令和6 年1 月1 日現在の償却資産の所有者が、1 月31日までにその資産が所在する市区町村などに行います。申告は、「償却資産申告書」と「種類別明細書」などの所定の書類を作成し書面で提出するか、電子申告(地方税ポータルシステム)により申告データを送信する方法で行います。自治体は、償却資産の申告や調査に基づいて償却資産の価格等を決定し、償却資産課税台帳に登録します。課税台帳に登録された内容に基づいて税額が決定され、償却資産の所有者に納税通知書が交付されます。

法定調書は、所得税法や相続税法などの規定により、税務署に提出することが義務付けられている資料です。所得税法に規定されている法定調書が43 種類、相続税法に規定されているものが5 種類など、全部で約60 種類の法定調書があります。

事業主が1 月に提出するものとしては、「給与所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料の支払調書」などがあります。これらの法定調書を提出する際には、提出する法定調書を集計した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を一緒に提出します。

法定調書は、書面又はe-Tax で作成や提出を行います。国税庁が提供するe-Tax ソフト(WEB 版)では、給与所得の源泉徴収票や報酬等の支払調書などを、画面上で1件ごと入力したり、他のソフトで作成したCSVファイルを取り込んで作成することもできます。なお、前々年の提出すべきであった法定調書の枚数が100 枚以上の場合は、その法定調書はe-Tax や光ディスク等、又はクラウド等による提出が必要です。枚数については、法定調書の種類ごとに判定します。

法定調書は、種類ごとに提出する範囲が異なります。例えば給与所得の源泉徴収票は、年末調整の有無など受給者の区分に応じて、表2 のように提出範囲が定められています。

【岩井事務所だより】12月号「令和5年分 年末調整のポイント」

2023/12/11

今年も年末調整の時期が近づいてきました。業務の基本的な流れなどは昨年とほとんど変わっていませんが、変更点もありますので、ポイントを押さえておきます。

年末調整は、まず社員に対して毎月支払った給与や賞与(以下「給与等」)、社会保険料や源泉徴収税額を集計し、給与所得控除後の給与等の金額を計算します。社員から提出された各種申告書の内容をもとに、所得控除の額(次頁表2 参照)・課税給与所得金額・税額控除額を計算し、年調年税額を計算します。そして給与等を支払う際に徴収した源泉徴収税額と年調年税額とを比較して、過不足額を精算します。

年末調整は、1 年を通じて勤務している人や年の途中で就職し年末まで勤務している人などが対象となります。ただし、1 年間の給与等の収入金額が2000 万円を超える人や、2 か所以上から給与等の支払いを受けている人で他社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)を提出している人などは、年末調整の対象にはなりません。

令和5 年分から、扶養控除等申告書が改訂されています。令和5 年分の扶養控除等申告書は、すでに令和5 年の最初に給与の支払いをする時までに社員から提出を受けていますが、提出された内容に変更がないか、社員に確認をする必要があります。

扶養控除等申告書の主な変更点は、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の記載箇所に、「非居住者である親族」や「生計を一にする事実」についての情報を記載する欄や、住民税に関する事項の記載箇所に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」と「寡婦又はひとり親」について記載する欄が追加されています。

住宅ローン控除については、令和4 年1 月1 日以降に居住した人については、一定の場合を除き控除率が1%から0.7%に引き下げられました。そのため、今年の年末調整からは、控除率が1%の人と0.7%の人がいますので、注意が必要です。控除率は、住宅借入金等特別控除申告書に記載されていますので、必ず確認するようにしましょう。

四 非居住者である親族について扶養控除等を適用する場合

令和5 年から、非居住者である親族について、扶養控除や配偶者控除などの適用を受ける場合には、その親族の年齢等の区分などに応じて、「親族関係書類」や「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」を給与等の支払者に提出や提示する必要があります。

このうち、今回新たに必要となる書類は、「留学ビザ等書類」と「38 万円送金書類」です。

「留学ビザ等書類」は、外国における査証(ビザ)又は在留カードが相当します。「38 万円送金書類」は、非居住者である親族各人へのその年における支払金額の合計額が38 万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

前記4 つの書類は、いずれも日本語での翻訳文も必要になります。

年末調整が終わりましたら、給与等の支払者は、受給者等に「給与所得の源泉徴収票」(以下「源泉徴収票」)を発行します。この書類については、書面で交付するほか、受給者等の承諾を得ることで、源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。これを電子交付といいます。

源泉徴収票を電子交付する場合、受給者等に対してあらかじめ、用いる電磁的方法の種類や内容を示し、承諾を得る必要があります。令和5年度の税制改正で、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」旨の通知をあらかじめ受給者に行い、その期限までに受給者から回答がなかった場合には、承諾を得たものとみなされることになりました。

【岩井事務所だより】11月号「飲食代にまつわる税務」

2023/11/06

新型コロナウイルス感染症の位置付けが2 類から5類に移行されてから半年が経過し、イベントや旅行などがコロナ前の状態に戻りつつあります。これから忘年会シーズンに向かい、企業の接待を含めて、再び飲食をする機会も増えてくることでしょう。

そこで今回は、飲食代に関する税法上の取り扱いについて確認します。

飲食代に限らず交際費等は損金不算入が原則ですが、資本金又は出資金1 億円以下の中小法人は、親会社の資本金が5 億円以上の100%子会社等を除き、年800 万円までは損金算入が認められています。飲食代については、1 人5 千円以下の少額なものは交際費等から除外することができます(以下「5 千円基準」といいます)。また一定の法人には、1 人5 千円を超えた場合でも、その50%相当額を損金算入することができます(以下「50%損金算入の特例」といいます。表1参照)。

5 千円基準も50%損金算入の特例も、対象となる飲食代の範囲は、「得意先等」との「飲食のみの接待」になります。自社の役員や社員、またはその役員や社員の親族などだけを対象とした飲食代、得意先とのゴルフや旅行などの途中での飲食代は、対象ではありません。また、食事券などを贈答することや飲食代を肩代わりすることも、対象にはなりません。

一方、テーブルチャージ料やサービス料などは、飲食に類する行為として、5 千円基準や50%損金算入の特例の対象になります。

5 千円基準や50%損金算入の特例の適用を受ける場合、必要事項が記載された書類を保存することが要件になります。記載が必要な事項は、①飲食年月日、②得意先名等・当社との関係・参加者氏名、③参加者数(5 千円基準のみ必要)、④飲食金額・飲食店名・住所、⑤その他飲食を明らかにする必要事項です(表2参照)。

消費税の経理処理には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」があります。金額の判定は、会社が採用している消費税の経理処理方法が税込経理方式であれば税込金額で、税抜経理方式であれば税抜金額で行います。したがって、税込経理方式の方が税抜経理方式より交際費等の金額は大きくなります。

消費税の適用税率には、標準税率(10%)と飲食料品などに適用される軽減税率(8%)があります。飲食代でテイクアウトをした場合などは軽減税率が適用されますが、飲食店で飲食をした場合は、標準税率が適用されます。

また酒類は標準税率になります。最後に、飲食代にまつわる誤りやすい事例や注意点をQ&Aを用いて取り上げます。

ただし、参加者の一部が不明の場合や参加者が多数の場合は、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部・△△◇◇(氏名)部長他10 名・卸売先」のような記載であっても差し支えありません。

A3 「飲食その他これに類する行為のために要する費用」には、例えば得意先などの業務の遂行や行事の開催に際して弁当の差し入れを行うための「弁当代」などが挙げられます。この場合に対象となる弁当は、得意先などにおいて差し入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないため、制度の対象ではありません。

【岩井事務所だより】10月号「自社株の売買」

2023/10/09

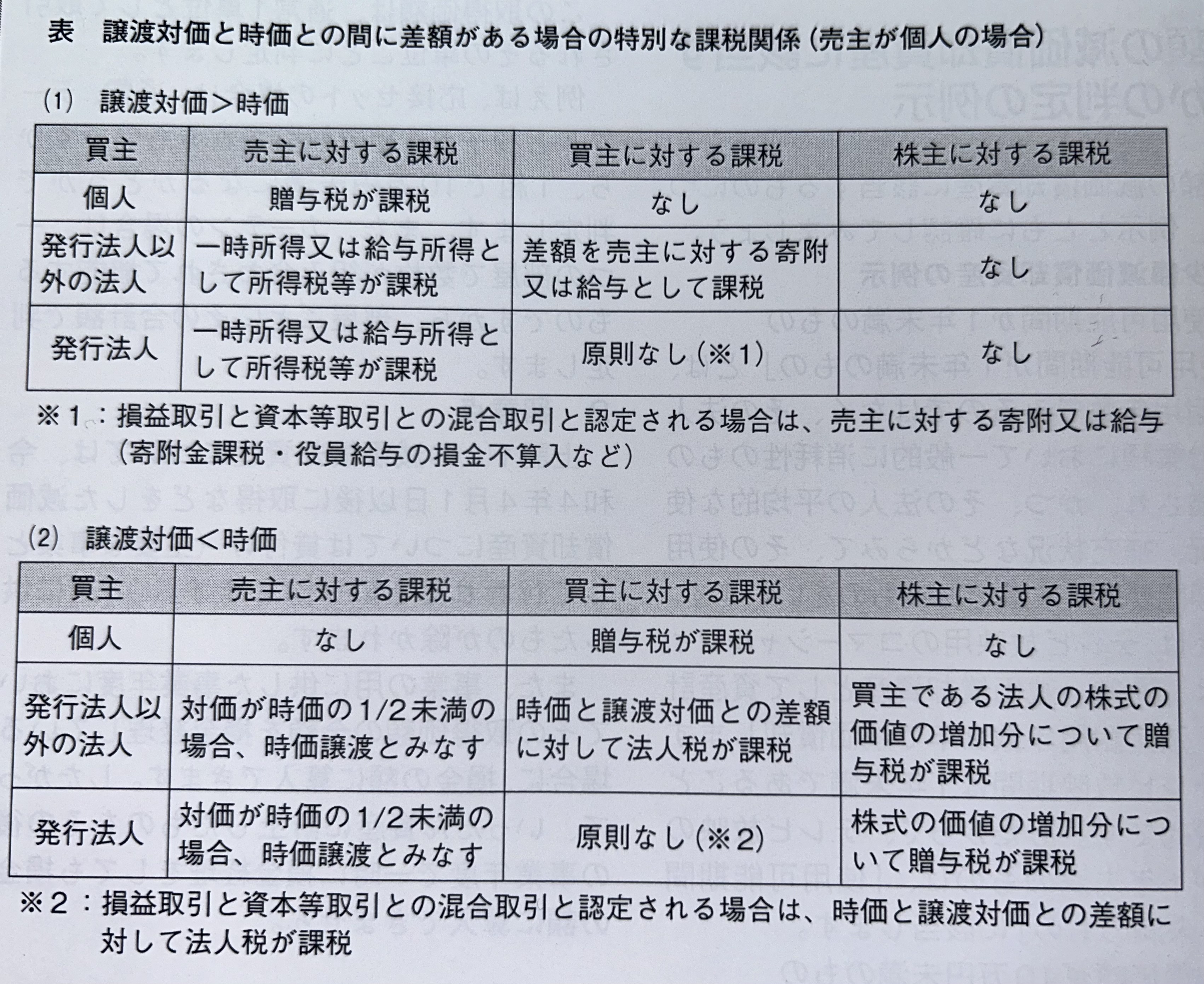

会社が発行する株式を、売買や相続・贈与によって所有者が変わることは、上場株式だけではなく、同族会社が発行する株式、いわゆる「自社株」でも起こりうることです。特に最近では、親族ではなく第三者に事業を承継させることなど自社株を売却するケースも増えてきています。

自社株を売却する際に、売却価格が適正な価格ではない場合には、思わぬ税金が発生することがありますので、留意する必要があります。

個人から個人に対して自社株を売却した場合、譲渡所得に対して15.315%の所得税(復興特別所得税を含む)と、5%の住民税が課税されます(図1 参照)。

個人から個人に対して自社株を売却したときの譲渡価額と時価との間に差額がある場合、その差額は買主から売主、または売主から買主に対する贈与として、贈与税が課税されます。

例えば、時価が3000 万円の自社株を5000 万円で売却した場合、売却額と時価との差額の2000 万円は、買主から売主への贈与となります(表参照)。

個人から発行法人ではない法人に対して自社株を売却した場合、売却先が個人の場合と同様に譲渡所得に対して所得税などが課税されます(図1 参照)。

譲渡価額が時価より高額な場合、その差額は個人の一時所得として所得税などが課税されます。ただし個人が売却先の法人の役員や従業員である場合には、給与所得になります。

一方、買主の法人については、差額は売主に対する寄附金又は給与となり、寄附金の損金不算入や役員給与の損金不算入などの規定が適用されます。

譲渡対価が時価の2 分の1 未満の低額で自社株を譲渡した場合には、売主である個人は時価で譲渡したものとみなされます。

例えば、時価が3000 万円の自社株を1000 万円で売却した場合、個人は3000 万円で売却したものとみなして所得税などの計算をすることになります。買主である法人については、時価と譲渡対価との差額に対して法人税が課税されます。また、資産を低額で譲り受けたことによって買主である法人の株式の価値が増加した場合には、その増加した部分については、売主から買主である法人の株主に対して贈与がされたものとして、贈与税が課税されます。

売却先の法人がその自社株の発行法人である場合、譲渡対価のうち一部については、配当金の支払いを受けたものとみなされて、所得税などが課税されます。これを「みなし配当」といいます。ただし、相続等により取得した自社株のうち一定の要件を満たすものを相続開始後3 年10 月以内に譲渡した場合には、みなし配当課税は行われません。配当金の支払いとみなされなかった部分については、株式の譲渡収入として取り扱われますので、個人に売却した場合と同様に譲渡所得の所得税などが課税されます(図2 参照)。

譲渡価額が時価より高額な場合、その差額は個人の一時所得として所得税などが課税されます。ただし個人が売却先の法人の役員や従業員である場合には、給与所得になります。

発行法人については、自己株式の取得は資本等取引になりますので、資本金等の額及び利益積立金額を減少させることになります。ただし、その取引が何らかの利益移転を目的としたものと認められ、損益取引と資本等取引との混合取引であると認定される場合には、譲渡対価と時価との差額が売主に対する寄附または給与になります。

譲渡価額が時価より低額な場合、譲渡価額が時価の2 分の1 未満であれば、時価で譲渡したものとみなされます。買主である法人については、何らかの利益移転を目的とした取引と認められ、損益取引と資本等取引との混合取引と認定される場合には、時価と譲渡対価との差額に対して法人税が課税されます。また、自己株式を低額で譲り受けたことによって株式の価値が増加した場合、その増加部分については、売主から発行法人の株主に対して贈与がされたものとして、贈与税が課税されます。

【岩井事務所だより】9月号「先端設備等導入計画と優遇税制」

2023/09/01

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

令和5 年度の税制改正では、今年4 月1 日以降に市区町村の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された一定の機械装置等については、固定資産税の課税標準が軽減される措置が新たに講じられました。

先端設備等導入計画は、前述のとおり、設備投資を通して中小企業の労働生産性の向上を図るための計画です。認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法に規定される中小企業者です(下表参照)。複数の事業を行っている事業者の場合は、主たる事業に該当する業種で判断します。

先端設備等導入計画は、中小企業者が3 年間から5 年間の一定期間内に、労働生産性を基準年度と比べて年平均3%以上向上させるために先端設備等を導入することを策定した計画です。その先端設備等導入計画が、導入する設備が所在する市区町村の導入促進基本計画に適合する場合に、認定を受けることができます。

先端設備等とは、労働生産性の向上に必要な生産や販売活動などに直接供される、機械装置・測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェアです。

導入促進基本計画は、市区町村によって策定をしているところと、策定をしていないところがあります。また市区町村によって、策定している導入促進基本計画は異なります。そのため、この制度を利用する場合、まず新たに導入する設備を設置する市区町村が策定している導入促進基本計画の内容と、その導入促進基本計画が国からの同意を受けているかの確認を行います。

先端設備等導入計画は、既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。認定を受けるためには、対象となる設備を取得する前に、先端設備等導入計画の策定と認定が必要です。

また、対象となる設備を設置する市区町村の導入促進基本計画の内容に沿って作成する必要があります。作成した先端設備等導入計画は、認定経営革新等支援機関の確認を受けてから、市区町村に申請を行います。

申請した計画が認定を受けた場合、市区町村長から認定書が交付されます。そして、認定を受けた先端設備等導入計画を開始し、生産性の向上や賃上げの取り組みを実行します。

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合には、固定資産税の特例を受けることができます。

特例措置の適用対象は、資本金1 億円以下の法人と従業員数1000 人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者です。なお、大企業の子会社等は対象外です。

特例の対象となる設備は、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された、① 160 万円以上の機械装置、② 30 万円以上の測定工具及び検査工具、③ 30 万円以上の器具備品、④ 60 万円以上の建物附属設備で、生産や販売活動などの用に直接供される新品の資産です。

ただし対象となる設備は、市区町村によって異なる場合があります。また建物附属設備については、家屋と一体となって効用を果たすものは除かれます。

要件を満たした場合、対象となる設備の固定資産税の課税標準が3 年間、2 分の1に軽減されます。

さらに、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明・確認を受けた場合は、①令和6 年3 月31 日までに取得した設備については5 年間、②令和7 年3 月31 日までに取得した設備については4 年間、課税標準が3分の1 に軽減されます。

認定を受けるためには、労働生産性の現状値と目標値を把握する必要がありますので、創業間もない企業については、認定を受けることができません。ただし1 事業年度の実績がない場合でも、労働生産性を構成する数値が把握でき、現状値を算出できる場合は、認定を受けることができます。

なお、今回創設された固定資産税の特例措置は、平成30 年度税制改正で創設された生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置とは、それぞれ別の特例措置になります。生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置は令和5年3月31日までに計画の認定を受け、設備を取得したものが対象です。固定資産税の特例措置は、既存の設備の修繕などを行う場合は、対象にはなりません。また既存の設備に資本的支出を行った場合も、原則として「取得等」に当たらないことから、対象になりません。ただ資本的支出の内容が、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、特例措置の適用を受けることができます。

設備の取得価額は、購入対価や引取運賃などの付随費用、据付費などその設備を事業供用するために直接要した費用など、減価償却資産として計上されるものの合計額になります。消費税額を含めるか否かは、その事業者の経理方法によります。

取得価額については、通常一単位として取り引きされる単位ごとに判定します。ただし、個々の機械装置の本体と同時に設置する附属機器で本体と一体となって使用するような場合には、その附属機器を含めたところにより取得価額を判定することができます。個々のケースについては、設備を設置する市区町村(東京都特別区の場合は東京都)に確認をしてください。

同じ償却資産で2 以上の固定資産税の特例措置を受けることはできませんが、特別償却や税額控除といった税制措置とは重複して利用できます。

【岩井事務所だより】8月号「令和5年度税制改正 中小企業投資促進税制・経営強化税制」

2023/08/01

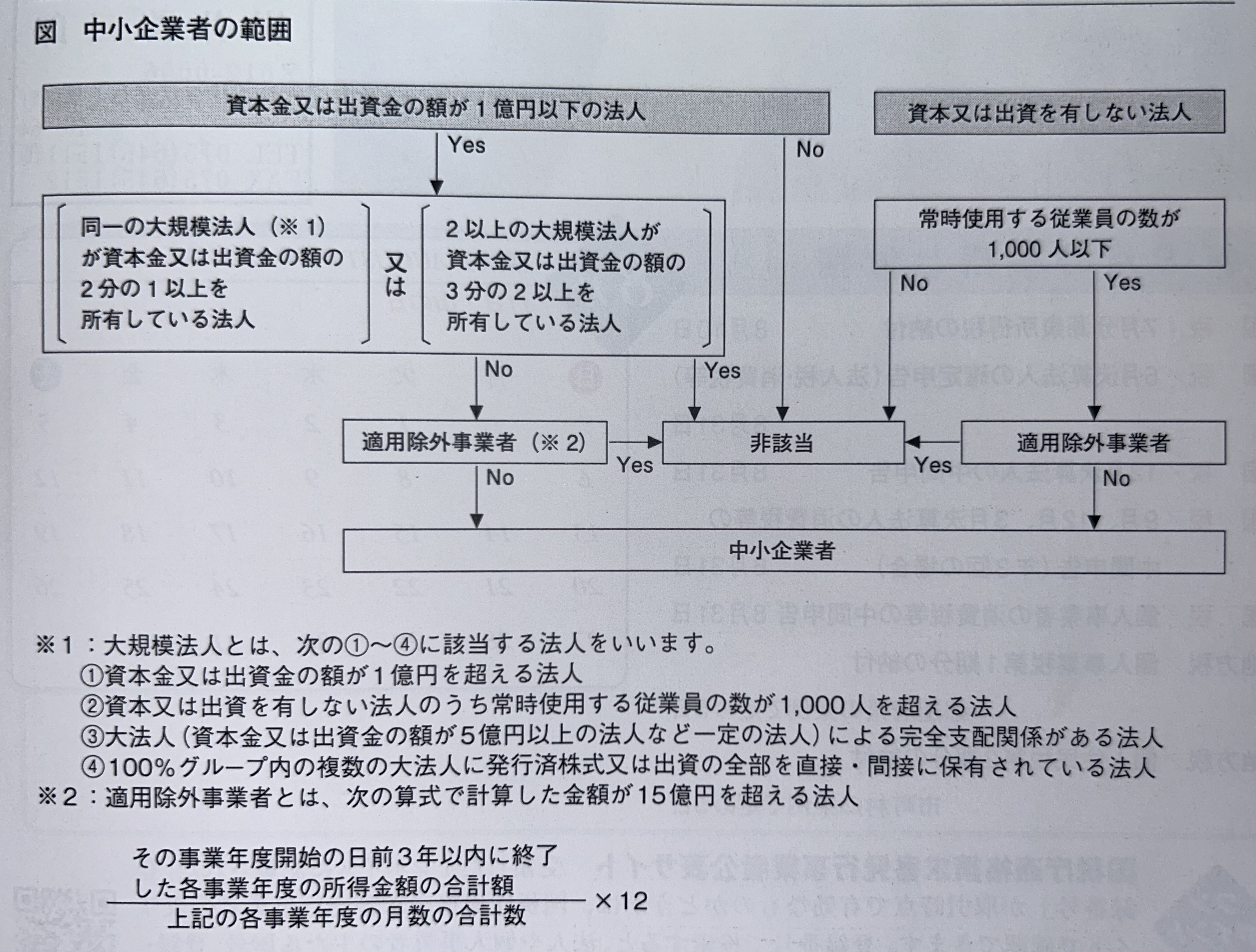

令和5年度税制改正で見直された「中小企業投資促進税制」と「中小企業経営強化税制」を取り上げます。この税制は、一定の個人事業主も適用を受けることができますが、法人について確認していきます。

(1) 制度の概要

中小企業投資促進税制は、一定の機械装置などの取得や製作などをした場合に、特別償却や税額控除を受けることができる制度です。

この制度を適用することができる事業者は、青色申告書を提出する中小企業者(下図参照)・農業協同組合等・商店街振興組合です。なお、資本金の額又は出資金の額が3000 万円を超える法人は、税額控除を適用することができません。

(2) 対象となる資産

制度の対象となる資産は、指定期間内に取得した新品の資産で、一定の金額以上の機械装置や工具、一定の条件を満たすソフトウェアなどです。ただし一定の船舶を除き、貸付用の資産は対象になりません。(3) 特別償却限度額・税額控除限度額

特別償却を適用する場合の償却限度額は、取得価額の30%です。なお船舶については、取得価額に75%を乗じた金額の30%が償却限度額になります。

税額控除を適用する場合の税額控除限度額は、取得価額(船舶の場合は取得価額に75%を乗じた金額)の7%です。なお控除上限は、中小企業経営強化税制の控除税額との合計で法人税額の20%相当額です。20%を超えた場合、超えた金額はその事業年度で控除することができず、翌事業年度に繰り越されます。

(4) 留意点

この制度を適用した場合、研究開発税制を除き、租税特別措置法で定められた圧縮記帳などとの重複適用はできません。また、一つの資産についてこの制度による特別償却と税額控除を重複して適用することもできません。なお、対象資産が複数ある場合には、一部の対象資産については特別償却を適用し、他の対象資産については税額控除を適用することは可能です。

(5) 令和5 年度税制改正

令和5 年度の税制改正では、対象となる資産について、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理の概ね全部を他の者に委託するものについては、除外されました。その上で、指定期間が令和7 年3 月31 日まで2 年間延長されました。(1) 制度の概要

中小企業経営強化税制は、中小企業者等が中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて、一定の設備の取得や製作などをした場合に、即時償却や税額控除を受けることができる制度です。この制度を適用することができる事業者は、中小企業投資促進税制を適用することができる法人のうち、中小企業等経営強化法に定める認定を受けた特定事業者等になります。

(2) 対象となる資産

制度の対象となる資産は、指定期間内に取得した資産のうち、①生産等設備を構成する機械装置・工具・器具備品・建物附属設備・一定のソフトウェアであること、②中小企業等経営強化法に規定する経営力向上設備等に該当すること、③最低取得価額を満たすこと、の3 つの要件を満たす資産です(下表参照)。

(3) 特別償却限度額・税額控除限度額

特別償却を適用する場合の償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額です。つまり、この制度を適用すると、取得価額の全額を即時に償却することができます。税額控除を適用する場合の税額控除限度額は、取得価額の10%です。ただし、資本金または出資金の額が3000 万円を超える法人は、取得価額の7%になります。なお控除上限は、中小企業投資促進税制の控除税額との合計で法人税額の20%相当額です。20%を超えた場合、超えた金額はその事業年度で控除することができず、翌事業年度に繰り越されます。

(4) 令和5 年度税制改正

令和5 年度の税制改正では、対象となる資産について、コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理の概ね全部を他の者に委託するものについては、除外されました。その上で、指定期間が令和7 年3 月31 日まで延長されました。

【岩井事務所だより】7月号「令和5年度税制改正 相続・贈与税関係の見直し」

2023/07/03

令和5 年度の税制改正では、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築するため、相続税と贈与税の取り扱いが見直されました。

一 相続前贈与の加算

相続または遺贈により財産を取得した人が、その相続の開始前3 年以内に、相続の対象となる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価格が相続税の課税価格に加算されます。そして相続税の課税価格に加算された贈与について贈与税が課されているときは、その贈与税の税額を相続税から控除することができます。

今回の改正によって、相続開始前に贈与があった場合に相続税の課税価格へ加算される期間が、相続開始前3年以内から7年以内に延長されることになりました。加算期間が延長された部分(相続の開始前3 年以内に贈与により取得した財産以外の財産)については、その財産の価格の合計額から100万円を控除した残額が、相続税の課税価格に加算されます。

なお、この改正は令和6 年1 月1 日以後の贈与財産に係る相続税から適用されますので、加算期間は令和9 年以降、順次延長され、7 年となるのは令和13 年以後の相続からです。令和6 年以後の相続からすぐに7年前までの贈与が加算されるわけではありません。

二 相続時精算課税の見直し

相続時精算課税制度は、60 歳以上の父母や祖父母などから、18 歳以上の子や孫などに対して資産を贈与した場合に適用することができる制度です。この制度を選択した場合、累積で2500 万円までは贈与税が非課税になり、2500 万円を超えた場合には超えた部分に対して20%の贈与税が課税されます。相続時精算課税制度を選択すると、選択した後の贈与についてはすべて相続時精算課税制度の対象となる贈与者の相続財産に加算して相続税の計算を行うことになります。また、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻ることはできません。

従来、相続時精算課税制度によって贈与税額を計算する際には、暦年贈与にある110 万円の基礎控除を適用することはできませんでした。これが令和5 年度税制改正により、相続時精算課税制度においても、暦年贈与の基礎控除とは別に、110 万円の基礎控除が設けられました。また、相続時精算課税制度の対象となる贈与者の相続税の計算の際には、110 万円の基礎控除を控除した後の残額を相続財産に加算することになりました。

この改正は、令和6 年1 月1 日以後に受けた贈与について適用されます。

また相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合は、相続時にその課税価格を再計算する見直しが行われました。

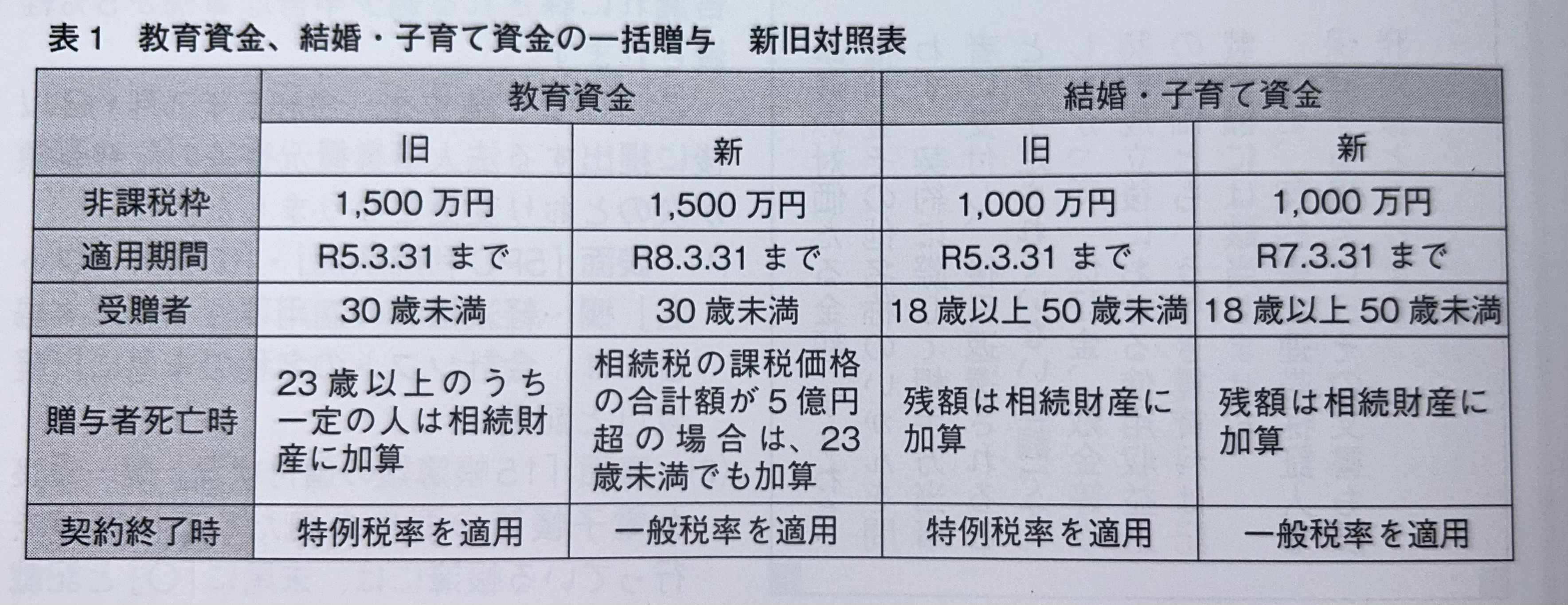

三 教育資金の一括贈与の改正

30 歳未満の人が教育資金に充てるため、金融機関などとの契約に基づき、直系尊属から①信託受益権などを取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行などに預入をした場合、③書面による贈与により取得した金銭などによって証券会社などで有価証券を購入した場合には、その信託受益権などの価額のうち1500 万円までは非課税になります。この制度を教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度といいます。

この制度を選択した場合、契約期間中に贈与者が死亡した場合、非課税とされた金額から教育資金として支出した金額を控除した残額のうち一定の金額については、受贈者が23 歳未満など一定の要件を満たした人の場合を除き、相続財産に加算されることになります。

今回の改正で、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5 億円を超える場合には、受贈者の年齢などに関わらず、相続財産に加算されることになりました。

教育資金の一括贈与は、受贈者が30歳に達するなど、一定の事由が生じた場合には、契約が終了します。このとき残額に対して、従来は特例税率により贈与税が課税されましたが、今回の改正で、一般税率が適用されることになりました。

四 結婚・子育て資金の一括贈与の改正

18 歳以上50 歳未満の人が結婚・子育て資金に充てるため、金融機関などとの契約に基づき、直系尊属から①信託受益権などを取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行などに預入をした場合、③書面による贈与により取得した金銭などによって証券会社などで有価証券を購入した場合には、その信託受益権などの価額のうち1000 万円までは非課税になります。この制度を結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度といいます。

この制度を選択した場合、契約期間中に贈与者が死亡した場合、非課税とされた金額から結婚・子育て資金として支出した金額を控除した残額のうち一定の金額については、相続財産に加算されることになります。

結婚・子育て資金の一括贈与は、受贈者が50 歳に達するなど、一定の事由が生じた場合には、契約が終了します。

このとき残額に対して、従来は特例税率により贈与税が課税されましたが、今回の改正で、一般税率が適用されることになりました。

【岩井事務所だより】6月号「NISA制度が変わります」

2023/06/01

金融商品には、株式や債券、投資信託など、さまざまな種類があります。それぞれメリットとデメリットがあり、大きな収益を得られるものには、それなりにリスクを伴います。

金融商品のうち投資信託は、運用を投資の専門家に任せるので、元本割れをする可能性はありますが、株式よりもリスクは低めで、投資の初心者には比較的始めやすい金融商品です。

投資信託は、運用会社が開発する金融商品で、銀行や証券会社などの販売会社で購入することができます。投資家から支払われた申込金は信託銀行に集められ、信託銀行は運用会社の指示に基づいて運用を行います。運用会社は、決算ごとに運用報告書を発行します。

投資信託は、運用によって得られた利益を投資家に分配する「分配金」と、投資信託を換金することで生じる「譲渡益」の2 種類の利益が生じます。なお、投資信託を購入した時よりも基準価額が下落したときに換金すれば、「譲渡損」になります。投資信託によって得られた利益には、所得税と住民税を合わせて20.315%の税金が課税されます。

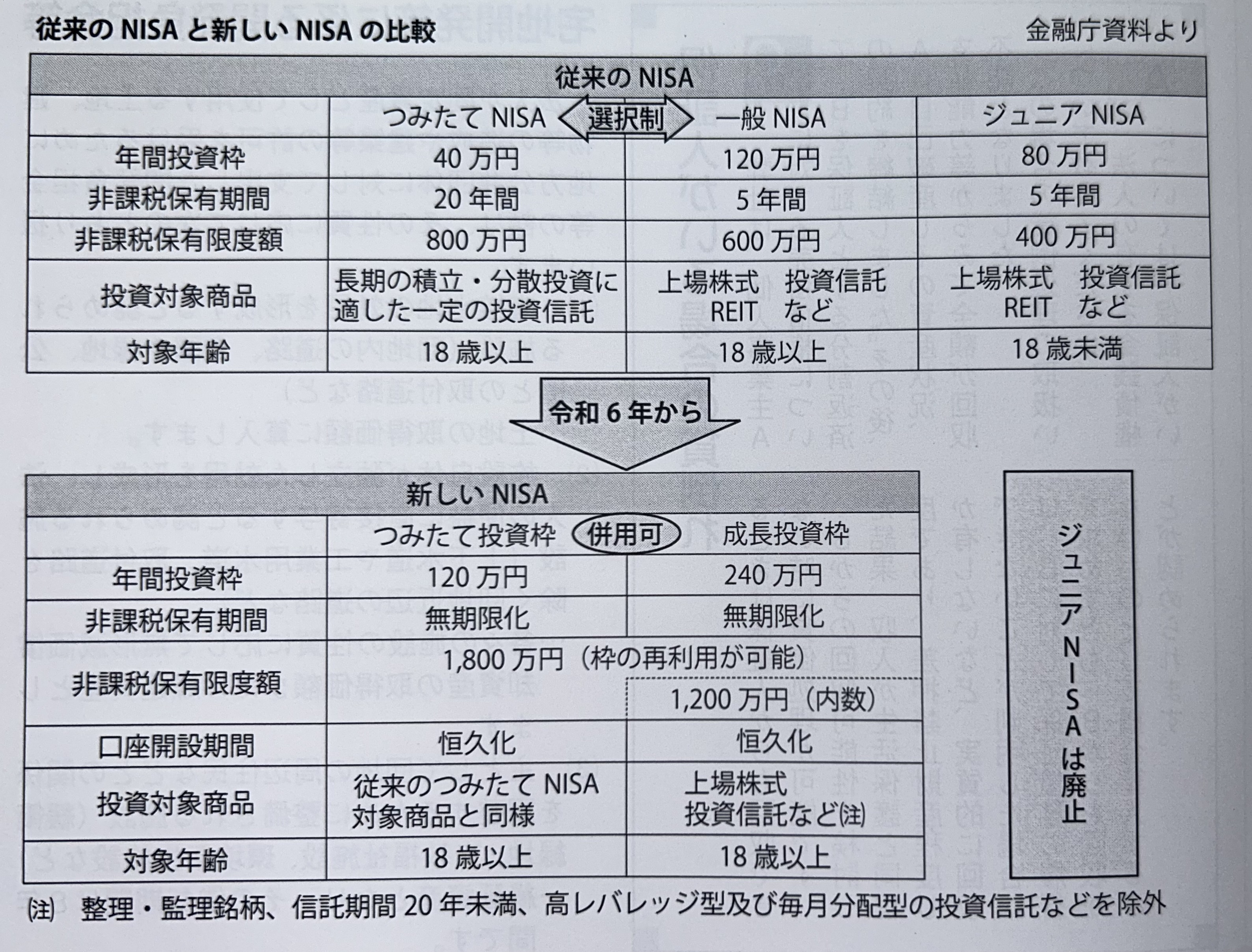

株式や投資信託などの金融商品を運用して得た利益には、所得税や住民税が課税されます。NISA は、専用の口座内で一定の範囲内で購入した金融商品から得られた利益には、税金がかからなくなる制度です。NISA には、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAがあり、一般NISA は平成26 年1 月から、つみたてNISA は平成30 年1 月から、ジュニアNISA は平成28年4 月から制度が開始されました。

一般NISAは、毎年120万円分の非課税投資枠があり、この範囲内で購入した金融資産によって得られた利益については、購入した年から5 年間は課税されません。120 万円× 5 年間で最大600 万円、非課税で保有することができます。ただし、その年に未使用の非課税枠があったとしても、これを翌年以降に繰り越すことはできません。一般NISAは、株式・投資信託やREITなど、多くの金融商品が対象になります。

つみたてNISA は、毎年40 万円分の非課税投資枠があり、この範囲内で購入した金融資産によって得られた利益については、購入した年から20 年間は課税されません。対象となる金融商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託などに限られます。

ジュニアNISA は、毎年80 万円の非課税投資枠があります。一般NISA やつみたてNISA と違い、未成年者しか口座を開設することができません。また18 歳までは、災害等やむを得ない場合を除いて原則として払出しをすることができません。

NISA 口座は、1 人につき1 口座しか開設することができません。またNISA 口座内で、一般NISA 又はつみたてNISA のどちらか一方を選択することになります。

令和5 年度の税制改正によって、NISA 制度が令和6 年から抜本的に拡充・恒久化されることになりました。

新しいNISA 制度では、従来の「一般NISA」、「つみたてNISA」が廃止され、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」になります。ただし、令和5 年までに従来の制度で投資をした商品については、新しいNISA 制度とは切り離して、従来の制度における非課税措置が適用されます。なお、従来の制度における非課税期間が終了した後に、保有している金融資産を新しい制度の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバーといいます)は、できません。

新しいNISA 制度は、つみたて投資枠と成長投資枠を併用することができます。年間投資枠は、つみたて投資枠が120 万円で成長投資枠が240 万円なので、合計で年間360 万円まで投資をすることができます。非課税で保有できる限度額は、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて1800 万円までで、そのうち成長投資枠については1200 万円になります。この金額は、買付残高(簿価残高)で管理されます。

従来のNISA では、一度利用した非課税枠は、金融商品を売却しても再利用することはできませんでしたが、新しいNISA 制度では、金融商品を売却すると非課税枠を再利用できるようになります。

非課税保有期間が無期限になることから、定期的に利用者の住所などを確認して、制度の適正な運用を担保することや、非課税保有限度額についての情報を国税庁が管理する制度も設けられます。また、従来のNISA を利用している人については、新制度の開始時に新しい口座が自動的に設定されるなど、新制度の手続きが複雑にならないように手当てされます。

ジュニアNISA については、令和5 年で終了になります。従来のジュニアNISA で投資した商品については、非課税期間が終了した後は自動的に継続管理勘定に移管されて、18 歳になるまで非課税で保有することができます。

【岩井事務所だより】5月号「繰延資産の取扱い」

2023/05/02

法人や個人事業主が支払う経費には様々なものがあります。中には、新技術の開発や市場開拓に必要な費用などのように、支出した経費の効果が1 年以上に及ぶようなものもあります。このような経費を、「繰延資産」といいます。

企業会計原則では、繰延資産は①すでに代価の支払が完了又は支払義務が確定し、②これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、③その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用、をいいます。ただ、その効果の発現と期間が不確実であることから、企業会計原則では繰延資産は、「創立費」、「開業費」、「開発費」、「株式交付費」、「社債発行費等」の5 つに限定されています。

繰延資産は換金性がなく、法律上の権利もない、実態を伴わない資産である特徴があるので、支出をしたときに一括経費計上することが原則です。ただ、これらの費用を繰延資産として資産計上することは認められており、償却方法は無形固定資産と同様に、残存価額をゼロとする定額法で行われます。資産計上した場合でも、企業会計原則では別表に示す期間内に償却することが求められています。

二 税務上の繰延資産

法人税法では、税法固有の繰延資産が規定されています。これは、適正な期間損益計算を行うことによって法人間の課税の公平を保つことを目的に定められており、次のようなものがあります。

(1) 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用

これは、法人が自己の必要に基づいて行う道路や堤防などの施設や工作物の設置又は改良を行う際に要する費用や、国などが行う公共的施設の設置などによって法人が著しく利益を受けるためにその設置などに要する費用の一部を負担したものなどをいいます。

(2) 共同的施設の設置又は改良のために支出する費用

これは、法人が所属する協会や組合、商店街などが行うアーケードやアーチなど共同で使用する施設(共同的施設といいます)の建設や改良に要する負担金をいいます。ただし、その共同的施設の相当部分が、協会などの本来の用以外の用に供されるときは、その部分に係る負担金は協会などに対する寄附金になります。

(3) 資産を賃借するための権利金等

これは、建物を賃借するために支出する権利金や立退料などの費用をいいます。ただし、建物の賃借に際して支払った仲介手数料は、支払った日の属する事業年度に損金算入することができます。

(4) 同業者団体等の加入金

法人が同業者団体などに対して支出した加入金は、繰延資産とされます。ただし、その同業者団体等の構成員としての地位を他に譲渡することができることになっている場合の加入金や出資の性質を有する加入金は、その地位を他に譲渡するときや、その同業者団体などを脱退するまで損金算入できません。

三 繰延資産の償却限度額

創立費や開業費などの会計上の繰延資産は、企業会計原則において一括経費計上することが原則とされていますので、税法も期末現在の繰延資産の額の全額が償却限度額になります。

税法固有の繰延資産については、別表のように償却期間が定められています。なお、地方公共団体が都市計画事業などによって公共下水道を設置する場合、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法などに基づいて負担する受益者負担金については、別表にかかわらず、償却期間は6 年とされています。

償却限度額は、下記の算式で求められた金額になります。償却超過額については、減価償却と同様の取り扱いになります。また、その支出した費用の額が20万円未満の場合は、全額を損金経理することが認められます。

【岩井事務所だより】4月号「損害賠償金の取り扱いについて」

2023/04/07

契約などによって債務を負っている人が、その債務を履行しないことによって相手方に損害を与えた場合、その相手方は民法415 条に基づき損害の賠償を請求することができます。また、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害した人は、民法709 条に基づき、その損害を賠償する責任を負うことになります。

これらの損害賠償については、損害賠償金を支払うことで解決を図ることが多くあります。損害賠償金を支払った場合や受け取った場合には、様々な税務の取り扱いがあります。

(1) 法人の場合

法人が損害賠償金を支払った場合、その損害賠償金の対象となった行為などが、①法人の業務の遂行に関連するものか関連しないものかと、②その行為が故意または重過失に基づくものか基づかないものか、の2つの判断基準によって、取り扱いが異なります(表1参照)。

法人の業務の遂行に関連するもので、かつ、故意または重大な過失に基づかない行為による損害賠償金を支払った場合は、支出した損害賠償金相当額は給与以外の損金の額に算入されます。

一方、法人の業務の遂行に関連しない行為や、故意または重大な過失に基づく行為による損害賠償金を支払った場合は、その損害賠償金相当額は行為を行なった役員や使用人に対する債権になります。なおこの債権について、役員や使用人の支払能力などからみて求償できないために貸倒れをした場合は、その経理処理は認められますが、回収が確実であると認められる部分の金額については、その役員や使用人に対する給与とされます。

(2) 個人事業主の場合

個人事業主が損害賠償金を支払った場合、事業主が加害者の場合と使用人が加害者の場合で、取り扱いが大きく異なります(表2参照)。

事業主が加害者の場合、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。また、事故が業務に関連していても、事故原因に故意または重大な過失がある場合も、必要経費になりません。例えば、酒気帯び運転や信号無視などによる事故は、特別な事情がない限り、重大な過失があったとされます。

使用人が加害者の場合、その使用人の行為に関して事業主に故意または重大な過失がある場合は、たとえ使用人に故意または重大な過失がなくても、事業主の必要経費になりません。逆に、事業主に故意または重大な過失がない場合は、使用人に故意または重大な過失があるかどうかを問わず、業務に関連するものは必要経費になります。また業務に関連しないものでも、家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したものについても、事業主の必要経費になります。

(1) 法人の場合

法人が他の者から損害賠償金の支払いを受ける場合、その損害賠償金相当額を益金の額に算入します。益金の額に算入する時期は、支払いを受けることが確定した日の属する事業年度です。ただ、金額が確定しても相手方に支払い能力がないなどの事情により実際に支払われないこともありますので、損害賠償金については、実際に支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することも認められています(図1参照)。

なお、実際に支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入した場合でも、被害を被った法人は、被った損害に係る損失の金額については、保険金などによって補てんされる部分の金額を除き、損害が発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

(2) 個人事業主の場合

個人が、心身に加えられた損害について支払いを受ける損害賠償金などは、原則として非課税になります。ただし治療費として受け取った金額は、医療費を補てんするものなので、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。

個人事業主が事業所得の必要経費を補てんするために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や将来必要経費に算入される費用を補てんするものなので、事業所得の総収入金額に算入することになります。

消費税の課税の対象となるものは、①国内取引、②事業者が事業として行う取引、③対価性があるもの、④資産の譲渡・貸付・役務の提供、の4要件を満たすものに限られます。

心身または資産について加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金は、消費税の課税の対象になりません。この損害賠償金の支払い者も、たとえ損害賠償金に消費税が含まれているとしても、仕入税額控除を適用することができません。なぜなら、この損害賠償金は対価として支払われるものではないからです。

しかし、例えば損害を受けた製品などの棚卸資産が加害者に引き渡され、その資産がそのまま使用できるような場合や、特許権や商標権などの権利の侵害を受けたために受け取る損害賠償金で権利の使用料に相当する場合、事務所の明け渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金で賃貸料に相当する場合など、対価性が認められる損害賠償金については、消費税の課税の対象になります。

【岩井事務所だより】3月号「令和5年度 税制改正(案)のポイント」

2023/03/03

令和5 年度税制改正(案)では、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向けるためNISA の抜本的な拡充や恒久化、相続時精算課税制度の見直しや相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長が行われます。また、消費税のインボイス制度開始に伴い課税事業者となる免税事業者の負担を軽減する措置が講じられます。さらに、法人税や納税環境整備の見直しなどが行われます。

以下、主な改正項目を整理してみます。【改正項目タイムスケジュール】

主な改正項目の適用時期は、下表のとおりです。なお、前年以前の改正項目で適用時期が今年以降となる項目も、記載しています。

【NISA の拡充】

NISA(少額投資非課税制度)は、購入した株式や投資信託の売却益や配当金が、一定の範囲内で非課税になる制度です。NISA には一般NISA とつみたてNISAとジュニアNISA があり、それぞれ非課税となる保有期間や非課税枠などが決められていました。

今回の改正により、非課税となる保有期間が無期限となり、非課税枠などが拡充されます。

【中小企業者等に対する軽減税率の延長】

法人税の税率は23.2%ですが、中小企業者等については、一定の法人を除いて年800 万円以下の部分の税率が15%となる軽減税率が時限的に設けられています。この軽減税率の特例が2 年延長され、令和7 年3 月31日までに開始する事業年度までとなります。

【相続時精算課税制度の見直し】

相続時精算課税制度を適用する場合、贈与された財産の価額の合計額から特別控除額2500 万円(複数年にわたり控除している場合は、合計で2500 万円)まで控除をすることができます。改正では、この控除とは別に、課税価格から基礎控除額110 万円を毎年控除することができます。また、相続税の課税価格に加算する金額は、基礎控除額を控除した残額になります。

これにより、生前にまとまった財産の贈与をしにくかった人も、相続時精算課税制度を活用することで、次世代に資産を移転しやすい税制になることが期待されます。

令和6 年1 月1 日以降の贈与から適用されます。【暦年贈与における相続前贈与の加算期間の延長】

相続が開始した前3 年以内に贈与があった場合、その贈与により取得した財産の価額は相続税の課税価格に加算します。この加算される期間が、令和6 年1 月1 日以後に贈与により取得する財産に係る相続税については、3 年から7 年になります。

この改正は、暦年課税における資産移転の時期に対する中立性を高めることが目的です。なお、延長された4 年間については、贈与を受けた財産から総額100万円を控除した残額が、相続税の課税価格に加算されます。

【教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の見直しと延長】

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度を適用した場合、教育資金管理契約の終了日までに贈与者が死亡し、相続税の課税価格の合計額が5 億円を超えるときは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を受贈者が相続等により取得したものとみなされます。

また、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度を適用した場合に、それぞれ定められた年齢に達したときに非課税拠出額から支出額を控除した残額があったときは贈与税が課税されますが、その贈与税の税率は一般税率が適用されます。

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、令和5 年3 月31 日までに行われた贈与について適用されることになっていましたが、前記の改正が行われた上、教育資金の一括贈与は、令和8 年3 月31 日まで、結婚・子育て資金の一括贈与は、令和7 年3 月31 日まで延長されます。

【インボイス制度の負担調整措置】

免税事業者がインボイス発行事業者になることなどによって事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その事業者が納付する消費税額を、課税標準額に対する消費税額の2 割とすることができます。この制度は、令和5 年10 月1 日から令和8 年9月30 日までです。

また、課税売上高が一定金額以下の事業者は、課税仕入れに係る支払対価の額が1 万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められます。これは令和5 年10 月1 日から令和11 年9 月30 日までです。

【電子帳簿等保存制度の見直し】

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、システム対応が間に合わなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるほか、他者から受領した電子データとの同一性が確保された電磁的記録の保存を推進する観点から、検索機能の確保の要件について緩和措置などが講じられます。

【無申告加算税の引上げ】

無申告加算税は、納付すべき税額が50 万円までは15%、50 万円を超える部分については20%の割合で課税されます。これが、納付すべき税額が300 万円を超える部分について、30%に引き上げられます。ただし、調査通知以後で更正予知前の期限後申告や修正申告に基づく無申告加算税の場合は、30%ではなく25%になります。

【岩井事務所だより】2月号「令和4年分 確定申告のポイント」

2023/02/03

岩井事務所だより2月号は「令和4年分 確定申告のポイント」です。

今年も所得税等の確定申告時期を迎えました。還付申告は、すでに1 月から始まっていますが、納付額のある人については、2 月16 日から3 月15 日までとなります。

以下、令和4 年分確定申告のポイントを整理してみます。

令和4 年分の確定申告から、「確定申告書A」と「修正申告書(別表)第五表」が廃止されます。そしてこれらは、従来の「確定申告書B」に集約され、「確定申告書第一表」となります。

雑所得は、「公的年金等」、「業務に係るもの」、「それ以外」に分けられます。

業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。

業務に係るものについては、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300 万円を超える人は、現金預金取引等関係書類を保存することが義務になりました。現金預金取引等関係書類とは、その業務に関して作成したり受領したりした請求書や領収書などのうち、現金や預貯金の収受、預入れ・払出し、引出しに際して作成されたものをいいます。

また、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1000 万円を超える場合には、その業務に係る総収入金額や必要経費の内容を記載した、収支内訳書などの書類の添付が必要になりました。

個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをした場合には、一定の要件を満たすと住宅ローン控除の適用を受けることができます。

令和4 年度税制改正において、同制度の適用期限が延長され、令和7 年12 月31 日までに入居した方が対象となりました。

省エネ性能の高い住宅を取得した場合には、一般の住宅の取得に比べ控除限度額が高く設定されています。これは2050 年(令和32 年)のカーボンニュートラルの実現に向けた措置です。

また、借入金残高に対する控除率が1%から0.7%に引き下げられた他、適用対象者の所得要件が、「3000万円以下」から「2000 万円以下」に引き下げられるなどの見直しが行われています。

マイナンバーカードを利用して電子申告をする際には、① e-Tax 登録情報の確認、②電子署名の付与、③e-Tax へのログインと、3 回マイナンバーカードの読み取りを行う必要がありました。

これについて、過去にマイナンバーカード方式で申告をした人については、今回の確定申告からe-Tax へのログイン時のみ1 回に簡素化されました。

また、青色申告決算書や収支内訳書をスマートフォンで作成することもできるようになりました。

さらに、マイナポータルを経由して控除証明書などの必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力するマイナポータル連携について、「1年間分の医療費通知情報」、「公的年金等の源泉徴収票」、「国民年金保険料控除証明書」が対象に追加されました。

【岩井事務所だより】1月号「法定調書、償却資産申告書の作成・提出」

2023/01/05

年明けの税務関連処理としては、法定調書や償却資産申告書など、様々な書類の提出があります。毎年のことではありますが、確認を兼ねてポイントを整理しておきます。

法定調書とは、所得税法などの法律の規定により、税務署への提出が義務付けられている資料で、現在60 種類あります。

主な法定調書として、「給与所得の源泉徴収票」、「退職所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」、などが挙げられます。

(1) 給与所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票は、年内に会社が支給した給与や賞与などの総額と、受給者が支払った社会保険料や所得税の金額などが記載された書類です。通常は、年末調整を行ったあとに会社が発行するものです。提出する範囲は、表1 のとおりです。

なお、給与等の受給者の住所地の市区町村に提出する「給与支払報告書」は、表1 の範囲に関係なく、全ての受給者について提出をしなければいけません。

(2) 退職所得の源泉徴収票

令和4 年中に、法人の役員に対して退職手当などを支払った場合には、退職所得の源泉徴収票を税務署に提出します。この退職所得の源泉徴収票には、金額の範囲は定められておらず、法人の役員であれば、すべて提出することになります。ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、退職所得の源泉徴収票に代えて、相続税法で規定されている「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになります。

(3) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

令和4 年中に、一定の報酬や契約金などを支払った場合には、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を提出します。提出範囲は表2のとおりです。

(4) 不動産の使用料等の支払調書

不動産や不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や、不動産の上に存する権利の設定の対価を、不動産の使用料等といいます。令和4 年中に不動産の使用料等の支払いをした法人と不動産業者である個人は、同一の人に対する令和4年中の支払金額の合計が15 万円を超える場合には、不動産の使用料等の支払調書を提出します。なお、法人に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く権利金と更新料等のみを提出します。

2 法定調書の提出方法

これらの法定調書は、令和5 年1 月31 日までに、所轄税務署長に提出します。提出方法は、書面やe-Tax、光ディスク等によって行います。なお、前々年の提出すべきであった法定調書の枚数が100枚以上の場合は、その法定調書についてはe-Tax や光ディスク等、またはクラウド等による提出が必要です。この枚数については、法定調書の種類ごとに判定します。

法定調書を提出する際には、提出する法定調書を集計した、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を一緒に提出します。

償却資産とは、土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が損金又は経費に算入されるもののうち一定のものをいいます。

償却資産の種類は、①構築物、②機械及び装置、③船舶、④航空機、⑤車両及び運搬具、⑥工具・器具及び備品、の6種類があります。なお構築物には一定の建物附属設備が含まれます。また、家屋と設備等の所有者が異なる場合、賃借人等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱いますので、その賃借人等は償却資産の申告が必要になります。

2 償却資産の申告

令和5 年1 月1 日現在で、償却資産を所有している事業者は、1 月31 日までに償却資産の申告をする必要があります。申告先は、その資産が所在する市町村(東京都23 区については都税事務所)です。

申告の対象となる資産は、事業の用に供することができる資産です。申告が必要な資産には、次のようなものも含まれます。

① 他に賃貸している資産

② 耐用年数が経過していて償却済みの資産

③ 遊休または未稼働の資産

④ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却をしているもの

一方、自動車税や軽自動車税の課税対象となるべきものや、無形固定資産、繰延資産などは申告の必要はありません。また、少額の減価償却資産については、償却方法によって申告の対象になるかならないのか異なります(表3参照)。

【岩井事務所だより】12月号「令和4年分の年末調整のポイント」

2022/12/05

年末調整とは、毎月の給与や賞与(以下「給与等」)を支払う際に徴収した源泉徴収税額と、その給与等の支払いを受けた人が納めるべき税額とを比較して、過不足額を精算する手続きです。1 年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人などが、年末調整の対象となります。ただし、これらの人のうち、1 年間の給与の収入金額が2000 万円を超える人や、2 か所以上から給与の支払いを受けている人で他社に扶養控除等(異動)申告書を提出している人などは、年末調整の対象にはなりません。

社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける場合、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金以外の保険料や掛金で、本人が直接支払ったものについては、その保険料などを支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付して提出または提示をする必要があります。これが、保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データで勤務先に提出する場合には、書面による証明書類の提出または提示に代えて、一定の電子データによる提供をすることができるようになりました。

また、保険料控除申告書に添付などをする証明書類の範囲に、証明書類の発行者から提供を受けた電子データを、一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面が加えられました。この電磁的記録印刷書面は、電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付いた書面をいいます。

1年間の給与等の収入金額が850万円を超える人で、特別障害者に該当する場合や、年齢23 歳未満の扶養親族・特別障害者である同一生計配偶者・特別障害者である扶養親族のいずれかを有する場合には、所得金額調整控除の適用があります。ここで、同じ世帯に所得者が2 人以上と扶養親族がいる場合、扶養控除の適用についてはその扶養親族は所得者のうちのいずれか1人の扶養親族にのみ該当するものとみなされています。一方、所得金額調整控除の適用については、いずれか1 人の扶養親族にのみ該当するものとみなされていませんので、すべての所得者について扶養親族を有することになります。

具体的には、夫婦共働きでどちらも給与等の収入金額が850 万円を超えるような場合で、年齢23 歳未満の扶養親族が1 人いるときは、その夫婦は両者とも所得金額調整控除の適用を受けることができます。

今までの年末調整は、保険会社などが発行する証明書などを基に従業員が各種申告書を記入して会社に提出し、会社がその内容を確認して計算を行っていました。そして会社は、年末調整の計算が終わった後、源泉徴収票や給与支払報告書を、税務署や市区町村に郵送していました。このような従来の年末調整は、従業員と会社担当者にとって大きな負担になっていました。

そこで近年、国税庁は税務行政のDX化を進めており、その取り組みのひとつに「年末調整のデジタル化」があります。年末調整がデジタル化されると、保険会社などが発行する証明書のデータを従業員が国税庁の年調ソフト等に取り込んで、本人情報などを入力した後の各種申告書データを会社に送信し、会社は受け取ったデータを給与計算などのシステムに取り込むことで、年末調整の計算が終わります。税務署等への提出も郵送ではなくデータで行います。これにより、証明書の収集や紙による各種申告書の配布・回収、申告書の記載内容の確認や控除額の検算などの作業が、ほとんど不要になり、従業員や会社担当者の負担を減らすことができます。

年末調整をデジタル化するためのポイントの一つに、証明書類などのデータの受け取り方法があります。

まず、証明書類をデータで受け取るためには、「マイナポータル連携」により取得したデータか、保険会社などの「お客様ページ」などからダウンロードして取得したデータである必要があります。証明書をスキャンしたデータや、エクセルなどに証明書の内容を入力したデータは、要件を満たしません。また、データを受け取る際には、①勤務先にインターネット経由のメールなどで送信、② USB メモリなどに保存して勤務先に提供、③勤務先と従業員のみがアクセスできる領域に申告書データを保存、④社内LAN にログインしてメールなどで送信、のいずれかの方法を定める必要があります。このうち①と②については、データに電子署名を付すか、パスワードを設定する必要があります。

さらに、従業員が申告書情報に電子署名を行うか、勤務先から通知された識別符号を付して勤務先に送信するといった、提出する人の氏名をデータで明らかにする措置を講じる必要があります。

【岩井事務所だより】11月号「知っておきたい保険と税の基礎知識」

2022/11/28

今回は、保険の仕組みと保険料、保険金の税務処理等の基礎について見ていきます。

保険は、加入者から保険料を集め、万が一のことが起こった場合に、集めた保険料の一部を使用して、その損失を補填してもらうという、相互扶助という仕組みで成り立っています。

生命保険には、①死亡や高度障害になったときの備え、②病気やケガで入院した場合の入院・手術費用の保障、③要介護状態になった場合の備え、④ケガや病気などで長期間働けなくなったときの収入減少の保障、⑤貯蓄、の5つの役割があります。様々な種類の保険商品が販売されていますが、基本的には被保険者が死亡や高度障害状態になった場合に保険金が受け取れる「死亡保険」、被保険者がある一定期間生存していた場合に保険金が受け取れる「生存保険」、保険期間中に死亡・高度障害状態になると死亡・高度障害保険金が、満期まで生存すると満期保険金が受け取れる「生死混合保険」の3種類に分類できます。

損害保険は、自動車事故や火災など、偶然のリスクによって生じた損害をカバーする保険です。

生命保険の場合、亡くなったり入院したりした場合に、あらかじめ契約で決められた金額が支払われます。一方、損害保険は、あらかじめ決められた金額ではなく、事故が発生したときの実損額を支払う「実損払方式」が中心です。

法人向けの損害保険には、様々な種類があります。企業の財産に関する保険としては、火災などの事故によって、会社のオフィスや機械などに被害を受けた場合や商品が盗難などにあった場合に、被害を補償するものなどがあります。損害賠償責任に関する保険は、製品の不具合によってその製品を使用した人がケガをするなどの被害が生じた場合に対応する保険などがあります。

その他、営業ができなくなった時の損害を補償する保険や、従業員のケガに対する補償をする保険、不測かつ突発的な事由によってイベントが中止になった場合の損害を補償する保険など、損害保険は多岐にわたります。

生命保険料の払い込み方法は、毎月払い込む「月払い」、半年ごとに払い込む「半年払い」、毎年1回払い込む「年払い」、契約時に保険期間全体の保険料を払い込む「一時払い」などがあります。払い込み方法は、契約時に選択しますが、契約の途中で変更することもできます。年払いや半年払いの払い込み方法を選択した場合、解約などで保険契約が消滅したり、保険料の払い込みが免除されたりすると、未経過の保険料相当額が返還されます。これは、平成22 年4月以降の契約について適用されます。ただし、月払いや一時払いなどの場合は、保険料の返還はありません。

損害保険料の払い込み方法は、保険期間を1年とする一時払いが基本ですが、保険期間を3年や5年などとする長期契約や、保険料を1月ごとなどに分割して払い込む分割払いもあります。

(1) 生命保険

生命保険の保険料を支払った場合の法人税法上の取り扱いは、保険の内容、契約者・被保険者・保険金の受取人が誰か、保険料の払い込み方法などによって異なります。

例えば、契約者と受取人が法人で、被保険者がその法人の役員や従業員とする定期保険の場合、その保険の保険料は保険期間の経過に応じて損金算入することができます。もし、この保険の保険料を一時払いした場合には、保険料を支払った日の属する事業年度の保険期間に対応する保険料を損金算入し、残額は前払保険料として資産に計上します。資産計上した前払保険料は、翌事業年度以降にそれぞれの保険期間に対応する金額を取り崩して損金算入します。

(2) 損害保険

損害保険の保険料についても、保険の内容や契約者・保険金受取人などによって取り扱いが異なります。例えば傷害保険の場合、契約者と保険金受取人を法人に、被保険者を役員または従業員とした場合には、支払った保険料は期間の経過に応じて損金算入されます。

同じ傷害保険でも、契約者が法人で被保険者と保険金受取人をその法人の役員または従業員(死亡保険金の場合はその遺族)とした場合には、支払った保険料は福利厚生費として支払った期間の経過に応じて損金算入されます。ただし、役員または特定の従業員だけを被保険者としている場合には、その役員または特定の従業員に対する給与になります。

一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、事業年度終了のときにまだ提供を受けていない役務に対応するものを、前払費用といいます。

前払費用の額は、基本的にはその事業年度に損金算入することができません。しかし、法人が支払った日から1年以内に提供を受ける役務についての前払費用を支払った場合には、支払った金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していることを条件に、損金算入が認められます。これを短期前払費用の特例といいます。この特例が認められる費用には、土地や建物の賃料やシステムのリース料、保険料などがあります。一方、電子版以外の雑誌の年間購読料や税理士などの顧問料は、この特例を適用することができません。

なお、この短期前払費用の特例は、「支払日」から1年以内に提供を受ける役務にかかるものに適用が限られますので、注意が必要です。(下表参照)

契約者と受取人が法人で、被保険者がその法人の役員や従業員とする傷害保険についての保険金や配当金を受け取った場合、受け取った金額は益金に算入されます。益金に算入する時期は、支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度です。

傷害保険で、契約者が法人で被保険者と保険金受取人をその法人の役員または従業員(死亡保険金の場合はその遺族)とした場合に、被保険者の死亡によって遺族が保険金を受け取ったときは、受け取った死亡保険金はみなし相続財産となり、相続税の課税の対象になります。

【岩井事務所だより】10月号「インボイス制度対応に向けた準備」

2022/10/03

今年も10 月に入り、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されるまであと1 年となりました。制度導入により、取引の際に売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)からの求めに応じて、インボイスを交付するとともに、交付したインボイスの写しを保存することが義務となります。

今回は、インボイス制度の開始までの準備やインボイスの作成に当たっての確認を売り手側メインに見ていきます。

主なものとしては、次のようになります。

なお、インボイスの記載事項(イメージ)は下図のとおりです。

(1) 売り手側…自社発行の請求書等をインボイス対応に

インボイス発行事業者の登録と合わせての準備として、次のようなものがあります。

① 取引先に発行している書類の収集と分析

② インボイスとする書類の確定③ インボイスとする書類に必要な項目を追加

④ 取引先にインボイスとする書類の様式を通知し、了解を得る

⑤ 発行したインボイスの写しの保存方法を確定(2) 買い手側

① 取引先がインボイス発行事業者かどうかの確認

② 取引先からのインボイスの受け取り方法の確認

③ 受け取ったインボイスの様式確認(不備がある場合は是正を依頼)

④ 受け取ったインボイスからどのように仕訳を計上するかを決定

⑤ 受け取ったインボイスの保存・管理方法を確定

簡単に挙げてみても、これだけの準備を令和5 年9 月末までに完了させる必要があります。

(3) その他

インボイス制度に対応できるようレジや経理・受注システムなどのシステム改修、継続的な取引相手に対する登録番号伝達方法の検討や、インボイス交付(受領)方法についての認識共有、社員(従業員)への研修の実施といったものなども頭に入れて行動することが必要です。

(1) インボイスとする書類の確定

まず、取引先との間でどのような書類を発行しているかを整理してみることから始めます。一般的には、見積書、注文書、納品書、請求書、領収書等がありますが、インボイス制度では、書類の名称に関係なく、インボイスの記載要件を満たしたものをインボイスとして取り扱うこととしています。

なお、インボイスは、一つの書類のみで記載事項の全てを満たす必要はありません。例えば、日々の取引に関しては納品書で取引内容を表示し、月末に一月分の取引をまとめた請求書を発行する場合、納品書と請求書を合わせた複数の書類でインボイスの記載事項を満たすことも可能です。この場合、請求書に納品書番号を記載するなど、「関連付け」を明確にしておくことが必要となります(図参照)。

また、請求書と納品書がともに書面でなければならないわけではないので、書面と電子データを合わせてインボイスの記載事項を満たすことも可能です。

(2) 端数処理のルール

消費税の1円未満の端数処理についてインボイスでは、一つのインボイスにつき、税率ごとに1回というルールがあります。なお、実務的には、「切捨て」が多いと思われますが、「切上げ」や「四捨五入」でも問題ありません。

(3) 手書きの請求書

インボイスは、従来から買い手に交付していた請求書に「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加したものであり、これらの記載事項を満たしていれば手書きで作成することもできます。登録番号をスタンプで押すことも可能ですので、慌てて専用の請求書を用意しないといけないわけではありません。

(4) 電子インボイス

インボイスは電子データで提供することも可能で、これを「電子インボイス」といいます。

電子インボイスを提供する場合、売り手・買い手ともに「電子帳簿保存法」に準じた方法によりその保存を行うことが必要となります。

(5) 簡易インボイス

インボイス発行事業者が不特定多数の人に対して一定の事業に係る取引を行う場合は、「簡易インボイス」を交付することができます。「一定の事業」とは、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数に対するもの)、その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業をいいます。

(6) 家賃の口座振替など

契約書に基づいて口座振替しているような場合は、既存契約書とその契約書にインボイスの記載事項として不足している事項(登録番号等)を通知してもらうとともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することで、インボイスの要件を満たすことが可能です。

(7) インボイスの交付が免除される取引

事業の性質上、交付が困難とされる次のものは、交付免除となります。

① 3 万円未満の公共交通機関による旅客の運送

② 卸売市場において行われる生鮮食料品等の販売

③ 農協や漁協等に委託して行われる農林水産物の販売

④ 3 万円未満の自動販売機などでの販売

⑤ 郵便切手による郵便サービス他社から交付されるインボイスの様式は、おそらく来年になるまで判明しないでしょう。まずは、取引先の免税事業者がインボイスの登録事業者になるかどうかの情報をしっかり入手しておきましょう。

【岩井事務所だより】9月号「交際費等の実務」

2022/09/26

一方で、2 兆9605 億円のうち税法上損金に算入されない金額は5268 億円で、支出額に占める割合は17.8%でした。

このような状況となっている交際費ですが、営業に欠かすことができない社会や企業活動における“潤滑油”としての役割は変わりません。

交際費等とは、税法上、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもので、広告宣伝費、福利厚生費、給与等に該当しないもの」とされています。実際に交際費等なのか、広告宣伝費等の隣接費用かの判断は、経費科目の名目でなく、実質で判断します。

(1) 次のものは隣接費用として、交際費等の範囲には含まれませんので、区分を明確にしておくと節税にもつながります(図表2 参照)。

・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

・会議に際して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

・新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

・カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

(2) 接待飲食費の5000 円基準

飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5000 円以下の費用は、交際費等から除外されます。

なお、5000 円以下の少額飲食代を全額損金扱いとするためには、次に掲げる事項を記載した書類(領収書等)を保存していることが要件とされており、要件を満たした領収書等が保存されていなかった場合は、通常の交際費と同じ取扱いとなりますので注意が必要です。

【領収書等の記載事項】

・飲食等を行った年月日

・飲食等に参加した得意先や仕入先等の氏名または名称、その関係

・飲食等に参加した人数

・飲食等に要した費用の額や飲食店等の名称、所在地

・その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされています。しかし、損金不算入額の計算に当たっては、様々な要件の下で一定の措置(特例措置)が設けられています(図表3参照)。

(1) 中小法人(資本金の額等1 億円以下の法人)の交際費等については、年800万円の「定額控除限度額」もしくは「飲食のための支出の50%」を選択した上でその金額まで損金算入することができ、これを超える金額は損金不算入となります。

(2) 大法人(資本金の額等1 億円超100 億円以下の法人)の交際費等の支出は「飲食のための支出の50%」までを損金に算入することができます。いずれも飲食のための支出は、社内接待費を除きます。

(3) 適用期限の延長

令和4 年度税制改正において、交際費等を年800万円の定額控除限度額まで損金算入できる特例措置及び接待飲食費の50%を損金算入できる特例措置については、適用期限が令和6 年3 月31 日まで2 年延長されています。

渡切交際費について国税庁では、「使用者の業務のために使用すべきものとして支給されたものであっても、そのために使用したことの事績が明らかでないもの」と定義しており、会社が役員や従業員に対して交際費等の名目で支出するもので、後から精算や報告をしないものが該当します。

例えば、役員や営業担当の従業員に対し、交際費として毎月一定額の金銭を支給しているが、その精算は行っていないものなどです。

渡切交際費は、実質的に支給された役員等が任意に使えることから、税務上、交際費には該当せず支給した役員や従業員に対する給与(みなし給与)等として取り扱い、源泉徴収の対象になります。

【岩井事務所だより】8月号「消費税の課否判定」

2022/08/02

消費税のインボイス制度が来年10 月から開始されるなど、税制では消費税関係が話題となっています。

一方、消費税においては、昔から経理担当者から解りにくいとの声も少なくないのが、「課否判定」です。

そこで今回は、消費税の課否判定についてQ&Aを交えながら確認してみます。

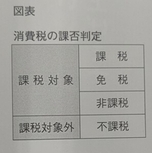

消費税の課税対象等を分類すると図表のようになります。

そして課税対象とされるのは、次の4つの要件の全てに該当するものとされています。

① 国内において行うもの(国内取引)であること

資産の譲渡又は貸付けが行われる場合において、その資産の所在する場所が国内であれば国内取引であり、国外であれば、課税対象外となります。

また、役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引になり、国外であれば、課税対象外になります。

② 事業者が事業として行うものであること

法人が行う取引は全て「事業として」取り扱われますが、個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねていますので区分して取り扱う必要があります。

③ 対価を得て行うものであること

寄附金、補助金などは、一般的に資産の譲渡等の対価に該当しないため、原則として課税対象になりません。

④ 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること以上①~④の要件に1つでも該当しない取引は、消費税の課税対象外、いわゆる不課税取引となります。

国際間の取り決めで、「消費地課税主義」という見地から課税事業者が輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等については、消費税が免除されます。

課税対象となる取引であっても、消費という概念になじまないものや社会政策的な配慮から、以下のようなものは、課税が適当でない取引(非課税取引)とされています。

〈 消費という概念になじまないもの〉

・土地(土地の上に存する権利を含みます)の譲渡及び貸付け(一時的に使用される場合等は除きます)

・有価証券、有価証券に類するもの、支払手段(収集品及び販売用は除きます)及び支払手段に類するものの譲渡

・利子を対価とする貸付金その他の特定の資産の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供等

・特定の場所で行う郵便切手類、印紙及び証紙や、商品券、プリペイドカードなど物品切手等の譲渡

・国、地方公共団体等が、法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供や外国為替業務に係る役務の提供

〈 社会政策的な配慮に基づくもの〉

・公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類する資産の譲渡等

・介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着型介護サービス等、社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等

・医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等

・墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供

・一定の身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造、又は機能を有する物品の譲渡、貸付等

・学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金・入学検定料、施設設備費等

・教科用図書の譲渡

・住宅の貸付け(1か月未満の貸付けなどは除きます)最後に課税、非課税、免税、不課税の区分に仕訳するのがわかりにくい取引等を中心にQ&Aで確認していきます。

◆非課税とされるもの…病院等の社会保険診療収入、百貨店等の商品券等の販売代金、土地売却代金

◆免税とされるもの…輸出取引等収入

◆不課税とされるもの…国外取引収入◆課税…接待飲食費、ゴルフプレー代、招待旅行、生花代等

◆不課税…慶弔費、共済、商品券やクオカードなど物品切手の贈答(贈与)

◆不課税…役員報酬・賞与、従業員給与・賞与、退職金、法定福利費、出向料

一方、以下は、課税対象です。

◆課税…福利厚生費として支払う食事・制服・健康診断・社員旅行(国内)・運動会開催の費用、旅費交通費として支払う通勤手当・定期代・宿泊代・高速代・駐車料等

◆課税…販売手数料、紹介料、斡旋手数料、振込手数料

◆非課税…信販会社(カード)ヘの手数料、行政手数料(各種証明書発行など)、海外送金手数料

◆課税…自販機手数料、廃材売却代

◆非課税…預貯金・公社債等の利子、従業員社員寮費、有価証券売却代金

◆不課税…株式の配当金やその他の出資分配金、為替差益、受取保険金、時短要請協力金

【岩井事務所だより】7月号「賃上げ促進税制 令和4年度税制改正で控除額拡充」

2022/07/25

日本の賃金水準は、実質30 年以上ほぼ横ばいの状況であるとされています。

このことから、政府では積極的な賃上げを行う企業の法人税を減らす特例制度として、いわゆる「賃上げ促進税制」を創設するとともに、数年来見直しを行い、令和4年度税制改正では抜本的な強化が図られました。

賃上げ促進税制は中小企業向けと大企業向けに分かれており、対象者や3 段階にわたる控除率が異なるため注意が必要です。

そこで、中小企業向け賃上げ促進税制にスポットを当て、制度の復習、改正の内容と実際のケーススタディで整理してみます。

中小企業向け賃上げ促進税制(所得拡大促進税制)は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

制度の大枠は、変更ありませんが、雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加の場合は増加額の15%、2.5%以上増加で増加額の30%の税額控除を受けることができるようになりました。さらに教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合は合わせて最大40%まで税額控除されます(表1 参照)。その上で、適用期限が令和6 年3 月31 日まで延長されています。

① 中小企業者等

青色申告書を提出する者のうちおおよそ以下に該当するもの

ア…資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

イ…常時使用する従業員数が1千人以下の個人事業主

ウ…協同組合等

② 対象となる国内雇用者

法人又は個人事業主の使用人のうちその法人等の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者です。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。

③ 特殊関係者とは

法人の役員又は個人事業主の親族を指します。親族の範囲は六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族までが該当します。また、当該役員又は個人事業主と婚姻関係と同様の事情にある者、当該役員又は個人事業主から生計の支援を受けている者等も特殊関係者に含まれます。

④ 雇用者給与等支給額とは

適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、その給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額がある場合には、当該金額を控除します。

⑤ 教育訓練費

所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるために支出する費用のうち一定のもの。具体的には、法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などを指します。

次に、今年度改正後の規定における賃上げ促進税制での減税額を、非常に簡単ですが計算してみます。この計算例は、雇用者給与等支給額が2.5%以上、教育訓練費が10%以上増加し、上限である控除率40%が適用されるケースです(設例参照)。

大企業向け(対象:青色申告書提出全企業)では、改正で対象者が新規雇用者ではなくなったことを考慮するとともに、増加割合の基準が中小企業向けよりも厳しいので適用には十分に留意する必要があります(表2 参照)。

なお、中小企業向けも大企業向けも控除税額は、当期の法人税の20%が上限です(所得税も同様)。

【岩井事務所だより】6月号「資産税関係にまつわるQ&A(譲渡所得税・相続税)」

2022/06/27

テレビや雑誌で高齢者関係の資産の話題が多いようですが、これまで以上に資産税関係(譲渡所得、相続・贈与税)の相談も増えているようです。

そこで、今回は身近な問題を取り上げ、ポイントを簡単に整理してみます。

Q 所有していた土地を5000 万円で譲渡しました。

その際、未経過固定資産税等を8 万5000 円受け取り、租税公課のマイナスとして処理しています。何か、問題はありますか。

そして、商慣習から期間按分して精算することが実務上よく行われていますが、この金額は譲渡対価としての収入金額に算入しなければなりません。

なお、補償金、取壊費用、造成負担金、測量による精算金などの名目で受け取った金額があれば、これらについても譲渡所得の収入金額とされます。

Q 令和3年中に自宅を譲渡しましたが、居住用財産を売却した場合の3000 万円控除の特例を適用したところ課税譲渡所得金額が0円(特別控除前の所得金額2800 万円)であったため、基礎控除を適用しました。

この後、問題が生じることはありますか。なお、次の諸控除については、合計所得金額に制限があるため適用に注意が必要です。

① 寡婦・ひとり親控除…500 万円以下

② 配偶者控除及び配偶者特別控除…1000 万円以下

③ 基礎控除…2500 万円以下

④ 住宅借入金等特別控除…3000 万円(令和4 年1 月1 日以後居住は2000 万円)以下である年のみ適用

その後、令和3 年に新たに自宅を取得して居住を開始し、令和3 年分の確定申告で住宅借入金等特別控除を適用して申告しましたが、問題はないでしょうか。

特に譲渡所得の特別控除と住宅借入金等特別控除は、資金の流れから関係性が深く、誤まりやすいところなので十分な注意が必要です。

新築等をした家屋を居住の用に供した個人が、下記の期間において、その家屋以外の家屋(それまで居住していた家屋など)について、居住用財産の譲渡の特例の適用を受けている又は受ける場合は、その者の居住年以後の各年分について、住宅借入金等特別控除を適用できません。

※令和2 年4 月1 日以後に譲渡した場合…その居住の用に供した年とその前2 年・後3 年の計6 年間

なお、ご質問のケースの場合、住宅借入金等特別控除の方が有利と後で気づいた場合でも特別控除を受けない修正申告はできず、住宅借入金等特別控除の適用を取り消す修正申告をすることになります。

しかし、最近になって長男が母の面倒を見ないと言い出したため、相続人間で話し合った遺産分割協議をやり直し、再配分することになりました。

このような遺産分割のやり直しは課税上問題ありませんか。

父が管理していた預金ですが、このような預金は相続財産の算定上どのように考えたら良いのでしょうか。

そして、名義を借りているだけで被相続人のものと判断されると「名義預金」として相続財産に計上する必要があります。

C さんは、周囲の勧めもあって家庭裁判所に特別縁故者への相続財産の分与請求の申立てを行っていたところ、本年4 月にその請求が認められ、相続財産の分与を受けられました。

この場合、課税関係はどうなりますか。この場合、相続税は被相続人の相続開始時の法令に基づき計算され、課税される財産の価額は、その財産分与を受けた時の価額となります。

【岩井事務所だより】5月号「法人の税務トラブルQ&A(役員給与関係)」

2022/05/23

最近身近になってきた税務トラブルでは、新型コロナウイルス感染症に伴う業績の悪化などによる企業の役員給与に関するものも増えているようです。

そこで、役員給与関係で重要性の高いと思われるものを以下、取り上げてそのポイントを整理してみます。

Q1 定期同額給与について、役員2 人のうち1人は支給し、もう1 人は支給しなかった場合、どうなりますか。

従って、支給しなかった役員分についてのみ損金不算入となります。

しかし、貴社の場合は、新型コロナウイルス感染症に基づくことが明らかなので業績悪化改定事由による改定と考えられます。従って、改定前に定額で支給した役員給与と改定後に定額で支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入されます(令和2 年4 月国税庁の新型コロナウイルス感染症拡大防止ヘの対応FAQ 参照)。

Q 自動車運転教習所を営む法人ですが、会社の役員及び従業員全員を対象とした傷害特約付の生命保険に加入しています。

当期のうち70 日間D 取締役が病気で入院する予定で、保険金は1 日5 千円で合計35 万円になります。社内規定では、その保険金を見舞金として、入院者に支払うこととされています。見舞金を全額福利厚生費として問題ありませんか。

A 役員に支払う35 万円のうち、社会通念上の見舞金として相当とされる部分の金額は福利厚生費として損金に算入できますが、それ以外の部分は役員賞与となり、損金算入にはなりません。

役員給与については、事前確定しているものを除き損金不算入の考え方が法人税であり、ここでの給与には、債務の免除その他の経済的な利益を含むものとされています。

具体的には、次に掲げるようなものが入ります。

① 法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額

② 役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額

③ 役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額

④ 役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額

⑤ 役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額

⑥ 役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額に相当する金額

⑦ 役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額

⑧ 役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に徴収した利息の額との差額に相当する金額

⑨ 役員等に対して無償又は低い対価で⑦及び⑧に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額

⑩ 役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの

⑪ 役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額

⑫ 役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要するその社交団体の入会金、経常会費その他その社交団体の運営のために要する費用でその役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額

なお、今回の質問に関しては、国税不服審判所で同内容に類似する裁決として、見舞金等の福利厚生費の規定がある会社を調査し、入院1 回当たり5 万円が社会通念上相当である金額の上限だとしたものがあり、同様に考えると30 万円は役員賞与とする判断になります。

前記の場合、個々の税務上の取扱いは、どうなりますか。

②の場合は、役員の業務外の行為について、これを負担した場合には役員に対する臨時的な給与となり、事前確定届出給与に該当しないため、役員賞与の損金不算入になります。

③の場合は、従業員の業務外の行為について、これを会社が負担した場合には、従業員に対する賞与となり損金に算入はされますが、給与所得として課税されますので、源泉所得税の精算が必要になります。この点は②も同様です。

【岩井事務所だより】4月号「出向・転籍に関する税務の要点」

2022/04/04

春は企業で人事異動が行われる季節です。この中で人事交流の手法として一般に行われるものに「出向」と「転籍」があります。

今回は、出向・転籍に関する税務の取扱いについて、そのポイントを整理します。

1 出向と転籍

出向は正式には「在籍出向」、転籍は「転籍出向」といい、これを縮めて「出向・転籍」と呼ばれています。いずれも他の企業に異動して新たな企業の指揮命令下で就労することを指しますが、大きな違いがあります(下図参照)。

出向は、元の会社との労働契約を残したまま出向先企業で業務に従事することを指し、通常将来的に元の会社に戻ることを前提として行われます。

転籍は、元の会社との労働契約を終了し転籍先と新たな労働契約を結ぶものです。

2 出向者の給与と賞与

出向における取扱いとして多い、「出向元法人が出向者に給与を支払い、出向先法人が出向元法人に負担金を支払う」ケースについてみていきます。

(1) 出向元法人が支払う給与の方が多い場合

給与較差を補填するため出向元法人が負担する給与は、出向元法人の損金に当たります。しかし、出向元法人が支払う給与の方が多いときには、そのことに合理的な理由がない場合は出向先法人への「寄附金」として取り扱われます。

給与較差を補填する合理的な理由がある負担には、次のようなものがあります。

① 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給できず、出向元法人が負担した場合

② 出向先法人が海外にあるため、出向元法人が留守宅手当を支給する場合

この給与較差補填金は、出向元の法人が出向者に直接支給しても、出向先の法人を通じて支給しても同様に取り扱われます。

なお、出向先法人が出向元法人に支払った金額は、経営指導料等の名義で支出されていても実質的に負担すべき給与相当額であれば、出向先法人において出向者に対する給与として取り扱われます。そのため消費税は不課税取引となります。

(2) 出向先法人が支払う負担金の方が多い場合

出向先法人が出向元法人に支払う負担金は、出向者に対する給与として取り扱います。しかし、出向者の特殊能力を評価して技術指導料を含めて支払う場合など、負担金の方が多い場合には、その負担することに合理的な理由がある場合は問題ありませんが、そうでないと「寄附金」として取り扱われます。

3 出向者が出向先法人において役員となっている場合

出向者が出向先法人で役員である場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出する給与負担金は役員給与に該当します。

① その給与負担金の額が役員給与として出向先法人の株主総会や社員総会などで決議されていること

② 出向契約等において出向者に係る出向期間や給与負担金の額があらかじめ定められていること

4 出向者の退職給与

出向者は出向元法人を退職した時に出向元から退職金を受け取ります。ただし、出向期間中に対応する退職給与相当額については、出向先法人が負担すべきものとして、通常、出向先法人から出向元法人へ負担金が支出されます。この負担金の支出の時期としては、①出向先法人から出向元法人へ復帰した時、②出向元法人を退職した時、③出向期間中があります。

①又は②の場合には、原則、出向先法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。

③の出向期間中に負担金を支出する場合には、次の2つの要件のいずれにも該当するときは、出向先法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。

イ あらかじめ定めた負担区分に基づいて定期的に支出していること

ロ その支出する金額が、出向期間に対応する退職金の負担額として合理的に計算された金額であること

なお、この負担金を損金の額に算入することは、出向者が出向先法人において役員になっているときでも認められます。

また、出向者が出向元法人を退職しても、出向先法人で引き続き勤務していることがあります。この場合に、出向先法人が出向元法人に支出する出向期間に対応する退職金相当額は、たとえその出向者が出向先法人において引き続き役員又は使用人として勤務しているときでも、その支出した事業年度の損金に算入します。

5 転籍者の退職給与

転籍の場合の転籍前の法人が負担する退職給与については、次の3つの支給形態があります。

① 転籍時に転籍前の法人が本人に直接支給する方法

② 転籍時に転籍前の法人から転籍後の法人へ退職給与負担金として支出する方法

③ 転籍者が転籍後の法人を実際に退職する時に、本人に直接又は転籍後の法人を通じて支給する方法

そして、転籍者に係る退職給与につき転籍前の法人における在職年数を通算して支給することとしている場合において、転籍前の法人及び転籍後の法人がその転籍者に対して支給した退職給与の額(相手方である法人を経て支給した金額を含む。)については、それぞれの法人における退職給与となります。

ただし、転籍前の法人及び転籍後の法人が支給した退職給与の額のうちにこれらの法人の他の使用人に対する退職給与の支給状況、それぞれの法人における在職期間等からみて明らかに相手方である法人の支給すべき退職給与の額の全部又は一部を負担したと認められるものがあるときは、その負担したと認められる部分の金額は、相手方である法人に贈与したものとされます。

6 コロナ禍における助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対する助成金として「産業雇用安定助成金」があります。

対象の前提は、雇用維持を図る助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこととされています。

この産業雇用安定助成金を受給する事業主が法人の場合は法人税の課税対象となります。

お問い合わせはこちら

- 中小事業者でも顧問を引き受けてくれるだろうか・・・

- 創業・開業にあたって専門家に相談したい・・・

- 相続で困っているがどうしていいか分からない・・・

- セカンドオピニオンとして、税務や会計の話がしたい・・・

- 会計とあわせて人事労務もみてほしい・・・

お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。

〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]

〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]

☎ 075-645-1511 FAX 075-645-1512

営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休) 20:00まで受付可能(要予約)